| 記事:2013年2月(普請中) |

←1304

1210→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

悪とケガレ・覚え書き〜中村雄二郎『日本文化における悪と罪』(13.02.07)

さて、相変わらずルネ・ジラールを読んでいるわけです。今(昨年末からずっと)取り組んでいるのは『暴力と聖なるもの』(法政大学出版局)。もう、ジラールの言ってることは大体いつも一貫してるというか、同んなじです。それは当人が「だってこれが一番重要で、むしろこれ以外に重要なことなんてない」と確信しているからで、その目の据わりかたもジラールなわけで。本書はどうやらギリシャ神話がモチーフの模様。相変わらず山ほど付箋を貼っているのですが

今日は別の話。ジラールを読んでいて「少し似てるかも」と思った別の話です。

何かと言うと「悪は伝染するので、悪を避けたければ遠ざけるか遠ざかるかしかない」という話。

数ヶ月前にネット上で、京極夏彦氏が『妖怪馬鹿』という本(未読)で次のように言っていると読んだのですね:

【理性じゃ何も解決しないし、犯人が捕まってもちっともスッキリしない。

「通り物だ」とか「憑き物がついた」とか言ってた頃の方が、

却って社会的には落ち着きを取り戻してたと思う。

そういう配慮をする文化的な装置がないの。今】

でもこの本の話でもない(なにせ未読なので…)。

この京極堂の言いように、さらに数ヶ月前に読んだ「日本の中世に死刑がなかった理由の話」を思い出したのだ。哲学者の中村雄二郎氏が『日本文化における悪と罪』(新潮社)という本で書いていた話。

まず断っておくと、死刑のなかった昔の日本、人道的で素晴らしい!的に単純な話にはならない。

中村氏のまとめを、さらに端折ったり補ったりしますが【中世日本において犯罪や不祥事は、罪ではなく「穢れ」であった】というのがポイントです。

たとえば荘園の領主は、自分の領内でAとBがケンカの挙句、勢いあまってAがBを殺してしまったらどうするか。

もちろん犯人Aは(穢れなので)追放される。

だがもっと重要なのは「焼却」だ。まず加害者Aの家が焼却される。だが被害者Bの家も焼却される。さらに事件が第三者Cの家で起きたならC宅も、Aが事件前に立ち寄ったD宅も焼却される。

中村氏はこう結んでいる。加害者Aを死刑にしないのは、自分の治める領内で処刑などしたら、さらに穢れが増えるからだと。

要は犯罪という事象の捉えかた自体が、まるで違うのだ。

現在の法や罰の制度と、どちらがより甘いとか人道的・人間的だと比較しようにも、尺度がまるで違う。

中世の場合、被害者Bはまだしも、CやDはとんだとばっちりだし、またAが実は常習的なケンカ殺人者だったら、追放され行き着いた他領も大迷惑だ。

ただ中世の場合も、殺人という「負」自体がなあなあにされているのではなく、今とは別の形で報われ償われていることは注目に値する。

たまさか立ち会った第三者まで家を焼かれるのも、ある意味、かかる事態を招来した地域共同体も酬いを受ける、という意味で、今の法制度が取りこぼす側面を拾っていると言えなくもない。加害者とて追放で済んで万々歳、ではあるまい。共同体の庇護や相互扶助を失なった追放者がどうなるか。よくて奴婢、悪ければ野垂れ死に…というのは当て推量で、確かではないけれど。

また(誤解のないよう)大急ぎで言うと、今、法的には裁かれなくなった被害者や第三者の「穢れ」が、世間やマスコミ・ネットなどのクチコミによって非公式に暴かれ断罪されているのだとしたら、それは非道い話だし、間違えた過去の残しかた・甦らせかただと思う。というのもそれは本来あった「穢れを払う」機能を失くし、逆に穢れを増やすばかりだからだ。

この「本質を失なった形での過去の甦り」は、自分にとっては別に考察を続けるべき課題。

最近の体罰やら謝罪やら、あるいは別のことでも、悪とか邪悪・醜悪とでも呼びたくなるもの・誰もがこれはおかしいと思うのに、どうして正せばいいか分からないようなことが増えすぎて、飽和状態になっている。それとどう対峙するか考えたとき「対峙しない」、穢れは伝染するので遠ざけるか遠ざかるしかないという、ジラールの本や、この中世の話にホノ見える発想には再考の余地があると思うのだ。

「オイディープスやテイレシアースの誰もが次々に《疫病を癒す》ことができる、

つまりテーバイの人々を引き裂く争いを裁くことができると思い込むのは、

彼らが外部から来たものであり、

彼らが対立者たちの間で揺れ動く内部の差異を見誤っているからである。(中略)

ところが彼らはみんなつぎつぎに、感染力を誤認したその争いを、自分の中に吸い込んでしまうのである」

(ルネ・ジラール『暴力と聖なるもの』)

『日本文化における悪と罪』は地下鉄サリン事件の頃の著作で、ほぼ同内容の別個に発表した文章が未整理のまま重複していたり、しょうじき本としては読みにくいのだけれど、かように示唆的な一冊でした。京極堂のは、いづれ読むつもり。

(後記)『妖怪馬鹿』読みました。江戸時代に発明された妖怪が「平安の昔から…」と言いながら発明されたことで、平安の昔から居たことになってしまうあたり、妖怪より恐い。

見るべきこと・語るべきことの、ずっと手前で〜『アルマジロ』という困った映画(13.02.11)

困った映画でした。『アルマジロ』。先に言っておくと、より多くの人に観られてほしい画期的な問題作です。これNHKか何処かが買い取ってテレビ放映すべきじゃないかと思ったくらい(後記:実際、のちにNHKで放映されたそうです)。でも困った。

まずは日本配給の公式サイトを御覧ください。デンマーク発の、ドキュメンタリー映画です。

http://www.uplink.co.jp/armadillo/

アルマジロとはアフガニスタンに設置された、デンマーク軍とイギリス軍が合同で駐留する前線基地。そこに送り込まれた(デンマークの)若い兵士たち。彼らの任務は現地からのタリバンの影響の排除で、タリバンと小競り合いを繰り返しつつ、戦闘で住居や家畜・それに家族を失なった民間人に補償をしたり、こちらに協力しないと学校は建ててやれない等と取引を促すのだが…

だけれど、そうした内容自体に踏みこむ前に、観る側(僕ですが)の注意は、ずっと手前のメタ的な処で躓いてしまう。

つまりだ。たとえば、すごい特撮映画なんかを観てストーリーより「これ、どうやって撮ってんの!?」に気を取られちゃうこと、あるでしょ?懸命に戦うアニメの主人公を観て「主人公がんばれ」じゃなくて「声優、神演技」とか「声帯だいじょぶか?」とか。そのうえ「そういう処も包括して、いわば作りごとを作りごととして楽しむことに何か問題でも?」とメタのメタ的なことを考えだしたら、もはやメタメタのメチャメチャになるわけで−。

映画公式サイトに色んなひとが寄せてるコメントにもあるとおり、この『アルマジロ』も「どうやって撮ってんの?撮っちゃっていいの!?」というメタ的なことが気になって仕方ない。もちろん、その徹底ぶりゆえに強烈な作品になっているのだが(あ、さっそくメタメタが)。なんでも兵士のヘルメットに小型カメラまでつけたそうで「実際に銃弾が飛びかう戦場に、フィクションでもないのに観客まで放り込まれる」だけでは済まない。

映画は出征前の若い兵士たちのバカ騒ぎ、戦場での倦怠やノートPCを使っての皆でのポルノ鑑賞、逆に撃たれた兵士の愕然とした表情、「お前ら国に帰れよ」という現地の少年の罵倒、あんたらのせいで家も壊され家畜も殺されと嘆く老人の損害を金額に算定してシワシワの札束を渡すさままで、克明に映し出す。

相手が武器を見せただけで撃ってよいか、構えた時点で撃つなら許されるかというレクチャーの後で、空からの偵察カメラ映像でまだ武器を見せてもいない人影を「いいからやっちまえ」と砲撃で吹き飛ばすさまが写し取られる。

戦場でのグレーゾーンの殺害行為を電話でデンマークの家族に吹聴した者がいると問題になり、憲兵が来ると渋面を作り、内々に収めたいと希望するところまでバッチリ記録され、兵士や兵士の家族の顔にボカシもなしで映像として提示される。

つい最近のアルジェリアの人質事件や、それに本当に近々の遠隔操作ウィルスの容疑者逮捕でも、プライバシーの問題で頭を抱えている僕たちは「ここまで撮って、それを全世界に公開しちゃっていいの?」と、さらに困惑せざるを得ない。「そもそも、こんな内容になるドキュメンタリーの取材を許したデンマーク軍って」と。

でも、この映画で観るべき処って、そこ(すごい取材だ)なの?

かと言って。映画を観たあと「これを観てなお戦争や軍隊が素晴らしいと思えるひとは居るまい」とか、それこそ「日本よ、これが戦争だ」なんて何処かの劇映画の惹句のもじりが頭に浮かんだりする。けれどそういう「この映画を見れば憲法9条破棄や自衛隊の国防軍化が、いかに愚かか分かるでしょう」みたいな教訓に一足飛びで行ってしまうのもどうか。(僕自身は9条の破棄や無効化・自衛隊の国防軍化には反対だが)

本当にこの映画で大事なところは、もっと映画の真ん中にある(はずだ)。

けれど観ると、そのずっと手前の「よくデンマーク軍は許可したな」みたいにメタ的な処と、映画のずっと後にあたるだろう「だから戦争反対」みたいな抽象化しすぎたメッセージの両極に、僕は引き裂かれてしまう。そのうえ「この困惑を含めて体感してほしい映画」などとメタメタなことまで考えてしまう。

自分にとって、この映画の真ん中は、どう考えてもまだ武器を見せてるように見えない人影ふたつが砲撃で吹き飛ばされる映像だった。もちろん「よくあんなもの外に出すことを許可…」みたいなことも思う。許可したということは、あまり問題ないのか?あれを問題だと思う自分の見間違いか何かなのか?とも思う。

でもやはり吹き飛ばされた人影は、まだ武器を示していなかったようなのだが。そして武器を示していない相手への攻撃は認められないと着任時にレクチャーされていたはずなのだが。

デンマークの若い兵士たちの中には(もっと平和な?)コソヴォでの任務を希望して、飛行機に乗るまでコソヴォだと思ってたけど着いてみたらアフガンで、でもこうなったら仕方ないよねと語る者もいる。着任してすぐ・実際の戦闘に遭遇する前に

「きっと戦闘に入ったら自分は何も感じず敵を殺すんだろうな、犬以下のモノを見る感じで」

とインタビューに応える兵士もいる。彼(アジア系だ)の諦念とも他人ごとともつかない達観もまた、メタ的なものなのかも知れない。観るものだけでなく、登場する彼らにとっても、現実はメタなのだ。だがメタって何だ。

もっとドキュメンタリーを見慣れてるひと(テレビの『あいのり』を例に出してる評もあった。僕はそういうのぜんぜん観ておらないので)なら、もっと適切に、このメタメタを扱えるのかも知れない。いや本当に。…見慣れない僕は今のところ困惑ばかりなので、困惑のままに映画の感想は終えまする。結論としては戦争(に不用意に参戦すること)反対。

天国がなだれこんでくる〜見せてお話「エル・グレコ展」(13.02.17)

子供の頃に大原美術館(岡山県倉敷市)の目玉収蔵品のひとつである「受胎告知」を見て・「受胎告知」大原美術館ホームページ

すっげーと圧倒されたので、ついその気になっていたけど、思えばキチンと鑑賞したことのなかったエル・グレコ。過去最大規模といわれる上野での展覧会を観てきました。すごかった。

そして意外にも空いていた。平日しかもバレンタインデーを選んだせいもあるのかも知れないが(グレコ観てキャッキャウフフするカップルって「マグダラのマリアより君のほうがキレイだよ」「やだもうバカバカ」あんまり想像できない…)その日は開館10分前で待ちは30人くらい。驚くほどスムーズに・じっくり鑑賞できて「ひょっとしてグレコって自分が思ってるほどスゴイと思われてないの?」と少しションボリしたけど、逆にいえば狙い目かもです。

・東京都美術館「エル・グレコ展」ホームページ

エル・グレコとはギリシャ人の意味。その通称のとおりギリシャ出身→ルネッサンスのイタリアを経由してスペインのトレドで活躍した「スペイン三大画家の一人」にして「西洋美術史上最も偉大な画家の一人」(ホームページの紹介による)。ということはギリシャ正教からローマ・カトリックに移ったと思われるけど、そのあたりの按配はよく分からない。別に劇的な改心や転向などなくても、わりとすんなり移行できるものなのかしら。

とまれ(ルネサンスや宗教改革に対抗し)カトリック保守の牙城だったスペインでグレコの才能は花開く。個人や聖人を題にとった肖像画もいいけど(自分的に惹かれたのは「聖パウロ」や「福音書著者のヨハネ」。後者はWikipediaでヨハネを引くと画像に使われておりますね。)やはり本領は天使や精霊がこれでもかと登場する奇跡画(←そういう用語はありませんが…)。

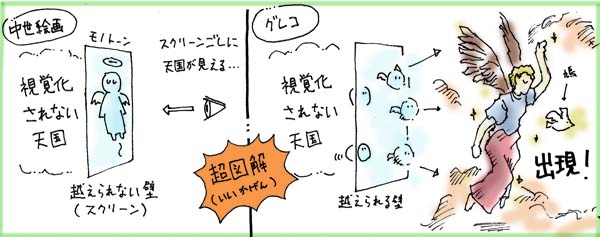

昨年の日記で辻佐保子さんの『中世絵画を読む』を取り上げ(※こちら)いわく「キリスト教が主軸に据えられた中世ヨーロッパでは、絵画の最優先事項は天国や地獄など不可視の超越的世界を超越性そのままに視覚化すること」で、そのために色彩をわざとなくしたモノクロミー(モノクロームの名詞形ですな)技法が使われた、と紹介しましたが

←昨年の日記から再掲。あらためてひどい絵だ…(笑)

←昨年の日記から再掲。あらためてひどい絵だ…(笑)先の大原の受胎告知でも分かるように、エル・グレコの絵画は色彩バリバリです。なので中世の伝統とは断絶してるのかと思っていた。

でも、そうではなかった。

今回の展覧会最大の見ものだろう大作「無原罪の御宿り」でも、うっすら分かるように、グレコの色彩バリバリの奇跡画(←もういちど言うと、そういう用語はありませんが…)でも、よく見ると後ろや周辺に無彩色の天使(しばしば羽のついた赤子の頭部だけという少し不気味な姿で描かれる)がひしめいている。つまり

・中世絵画が隔絶した天国を無彩色で描いているのに対し

・グレコでは無彩色だろう天国から、天使や精霊が

こちら側(現世)になだれこんできて色彩や形を持つ者として具現化している

(まだ具現化しきってない天使が不定形・無彩色で現世と天国の境界にほの見える)。

断絶ではなく延長線上の新展開。つまり仏画の世界で、それまでの安定した向こう側を整然と描いた曼荼羅に代わり、平安末期に「ものすごい勢いで向こう側が(西方浄土から)こちら側になだれこんでくる」阿弥陀来迎図が登場したのとと同じことが

・阿弥陀二十五菩薩来迎図(知恩院)

16世紀と17世紀の狭間にスペインを生きたグレコの絵でも起こっている。どちらも社会が激動し、危機感から宗教が希求され・また宗教も危機感に晒された時代、遠く隔たって安定した天国でなく、今すぐ救済に来てくれという切迫感のあらわれ…というのは強引なくくりかも知れないけれど。

・グレコ「聖母戴冠」。

聖母マリアに冠を授与する父(神)と子(イエス)のまわりにひしめくモノトーンの精霊(?天使)たち。とくに画像右側の四肢を有する幼児姿の天使が、まるで素早く動く被写体をカメラで捉えたようにスピード感たっぷりにブレていて、日本でいえば安土桃山か江戸開府の頃に、こんな表現が出来てたことに驚嘆する。それも含め周囲の小天使たちも、天国では概念でしかないものが現世に見える具体的、いや透明でモノトーンの半具体的な姿として猛スピードで生成しては消滅しているよう。

以上、美術史や美術評論には無縁のシロウトの印象での感想に過ぎないけれど、やっぱり思う。これを見ない理由が分からない。

ちなみに「聖母戴冠」を中心とする三部作の「キリスト生誕」の幼子イエスが光源になってる光と影の表現も見もの。

この超越世界の現世への、ありえないなだれこみの先触れとしてグレコが用いるのは「稲妻のような光を携えて出現する白い鳩」で、鑑賞のポイントのひとつと思われます。

また「そんな恥ずかしい」と思うひとも居るかも知れないけれど、オペラグラス的なモノは買ってでも持参したほうがいいです。身長に倍するような大作もあるし、肉眼だと確認しづらい聖母の両傍らに実は透明な天使がとか。

同じスペインの後裔サルバドール・ダリを思わせるような(笑)妙に細かい遠くのほうの建物や群像などが描かれているので(たとえば先ほどの「無原罪の御宿り」。右下の天使の足元に天使像?を真ん中に置いた水盤と、不思議な黄金の台座つき鏡があるの、見えます?)細部まで堪能するためにも是非。

そして一連の作品を眺め、あらためて認識したのだけれど−これらの作品はみな宗教画なのですね。

つまり仏画や仏像を見て「すごい技巧だ、そして何やらありがたい」と思うのと同じ姿勢で臨んでいいはず。キリスト教徒でなくても、どこか教会や礼拝堂・神社仏閣のたぐいにお参りして敬虔な気持ちをチラリと舐めるように。一連の絵画を眺め、最後に大作の圧倒的な天使の翼に打たれたあと「なんでこんなすごいものが描けたのだろう」という驚嘆とともに、日常の、ちまい悩みが多少はスッキリするだろうことも、合わせて保証しておきます。東京展は4/7まで。

ふたつの『見仏記』(13.02.22)

本題の前に。今月の始め「日本の中世に死刑がなかったのは罪と罰より穢れの払拭に重点が置かれていたから」という主旨の話題を紹介したけれど、いま再読中の本にこんな一節が。

「教権 Kirchengewalt(キルヘンゲバルト)については、Gewalt(ゲバルト)とあるので(中略)

教会の暴力的な権利、権力ということになりますが(中略)教会は暴力をどうやって行使するのか?

たとえば破門です。

宗教裁判所は死刑の執行をやりたがらないから、破門しても火あぶりにはしません。

宗教裁判所は普通、異端の嫌疑で死刑判決を言い渡した後、世俗裁判所に罪人を引き渡します。

世俗裁判所がそれを追認して、世俗の刑として火刑に処するわけです。

人を殺すと穢れるという発想はヨーロッパにもある」

(佐藤優『はじめての宗教論 左巻〜ナショナリズムと神学』NHK出版新書)

そうと思って読み直すと、今の意識で気にかかる箇所が目に飛びこむものですね。

で、前回の日記=上野のエル・グレコ展、からの話。

よくよく考えたら宗教画なので、(妙にアカデミックに凝り固まらず)仏画や仏像を拝観するのと同様「すごい技巧だ、そして何やらありがたい」的な姿勢で臨んでいいのではと結論づけたのには、実は元ネタがあった。

グレコ展に赴く、ちょうど少し前にDVDで『新・TV見仏記』を鑑賞していたのですね。それで「なんだ、コレでいいんだ」とグレコを観て、今度は逆に本の『見仏記』を読み返したくなり図書館へ。楽しい振り子運動。

そう。もともと本として書かれた、いとうせいこう(文)×みうらじゅん(絵)の『見仏記』(現在1〜6?角川文庫)は、京都テレビ→のちに関西テレビの制作で番組化され、DVDにもなっていたのでした。これがなかなかによろしい、そしてありがたい。ゆるいながらも造詣の深い二人のトークとともに、カメラが各寺社の美麗な仏像に肉薄する。紙で書かれた美術評論の泣きどころはコスト面から肝心の図版が貧弱になりがちなこと、と『中世絵画を読む』の紹介でも記したけれど、それがみごとに補われている。

劇映画やドラマ・アニメなどはDVDにもなりやすくレンタルにも出やすいけれど、こうした教養番組・紀行・ゆる散歩などはテレビを持たない習慣となって失なった・そして失なったことを相当惜しく思ってるコンテンツなので、これが観られるのは嬉しいことだと。

で、テレビ版を堪能したうえで、書物版『見仏記5〜ゴールデン・ガイド篇』を手に取り、あらためて認識した。テレビ版の(新)見仏記は二人が仏像を拝み眺めて語る内容だけれど、本のほうは文章担当のいとう氏が、むしろ、みうら氏の挙動ばかりを観察している。まるでみうらじゅんという(わりと)稀有な人格を記録し、後世に残すことを、同世代に生きる者として自ら任じたかのように。

元々みうら氏が世に出てきた80年代、僕は正直「このひとはふざけているのではないか」と、やや敬遠していた。バンドブームの時に「君は千手観音」みたいな唄を歌い出したときも、仏みたいなものを小馬鹿にして、お笑いのネタにしているのではないかと。

・動画「君は千手観音」(YouTube)

それが実は大マジで、みうら氏は小学生の頃からおこづかいで京都や奈良の寺をめぐる本気の仏好きだと知り(ついでながら、ハーモニカも大マジ=ボブ・ディラン好きのあらわれと思われ)僕の氏を見る目は大きく変わった。

わりと大マジで、ゆるキャラだの、とんまつりだの、いやげものだのに入れこんでしまう人。もちろんふざけている処もあって、また、話を面白いほうに持っていこうという下心(サービス精神とも言うか)もあり。そして歯止めが効かず。…糸井重里氏を訪ねた、まだ無名の若年みうら氏は、初対面の糸井に自分が録音した自作の唄のテープを延々聞かせつづけ、何時間か後に「お前、なにか間違ってないか」と叱られたという。

真摯だが歯止めが効かず、ウケ狙いのアプローチも幾分くどめ。そんなみうら氏のアクの強さが、いとう氏の編集を通して、アクも残したままスッキリおいしくいただける。久しぶりに再読した『見仏記』に、本来のテーマ(ありがたい仏像の世界)とは別の、そんな功徳も再発見したのである。もちろん素直に感銘を受ける箇所も多い。とはいえ

「鎌倉(の仏像。運慶・快慶など)が動きで躍動感を出したとすれば、平安は厚みでしょう。体の太さで生命感が出た」

といった名言から5ページも経たないうちに

「……この氣志團感はすごいよ」(道成寺)

もちろん「いい仏像をじっくり見たあとの最後の言葉とはとうてい思えない」とコメントを添えるいとう氏も、わざとみうら氏の挙動を面白おかしく記録したがる気があることは否定できない。二人のラブラブぶりを楽しみに読むヨコシマな読者もいるらしい。というか実は最初、そっち方面からのアプローチで手に取った(笑)。

後記:わりと冗談でなく、このあと影響されて少しずつ東北などで仏像を観るようになりました。

十字架を背負うキリスト教〜佐藤優『はじめての宗教論・左巻〜ナショナリズムと神学』(13.02.23)

「外務省のラスプーチン」の異名とともにエリート官僚から転落・獄中を経て、外交官時代のインテリジェンスを武器にした舌鋒鋭い論客となった佐藤優氏。…というイメージが大きく変わり、著作を読んでみようかと思ったキッカケは、氏が敬虔なクリスチャンだと知ったことかも知れない。

『はじめての宗教論・左巻〜ナショナリズムと神学』(NHKブックス)は、神学者を志し中欧研究の方便のために外務省に入ったという(なんだか何処かの銀河英雄みたいだ)氏が「本業」を説く入門書。先に『右巻』があるのだけれど、実は読めていません…。

そもそもキリスト教とは的なことを説いてると想像される右巻(すまない、本当にすまない)に対し、左巻は「そんなこと言ったって雲の上に神はいそうにない」と明らかになった近代以降のキリスト教神学の展開をテーマにしています。

入門書、とはいっても程度を落としていることはないので知的な歯ごたえは十分=つまりアレだ、難しくキビしい(泣)「あれ、どうしてそうなるの?」と飛躍についていけない処もないではないし、また何かの参考文献を「これを読まずに現代を語ることは非常識である」なんて感じで次々と挙げられ「ふふ不勉強ですみません」と涙目にもなる。「そもそも学問とは」的な脇道に逸れることも多い。

逆に言えば得るところは多いし、もっと本を読まなきゃいかんなーと向学心も刺激される。手元に置いて、忘れるたびに読み返す(他の本などに手を出すための)ガイドブック的な一冊だと思います。

で。難しいし、論旨の飛躍に幾分ついていけないこともあるので=「どうしてそうなったか」は端折ったまま「何が起きたか」だけ紹介するのが今回の日記(重ね重ねすまない)。

というのも同書が語るのは近代以降、神学を刷新し自己反省とともに前進させたはずの二大ムーブメントが、どちらも歴史的には壊滅的な悲劇に至った事実なのだ。

まず中心に取り上げられるのはシュライエルマッハー(という人)。「雲の上にまします神」が信じられなくなった近代以降、どこに神を見出せばいいかという難問に「人の内面」深奥の良心が神とつながっているとした(一応いうと、相当てきとうに端折ってます。このあたり当てにしないように)。

彼の考えはフィヒテやヘーゲルといった同時代の哲学者とともに近代啓蒙主義に貢献するとともに、必然的に啓蒙主義の破綻=ナショナリズムの肯定と、その帰結としての第一次世界大戦の悲惨をもたらしてしまう。そのメカニズムは分かるようで飛躍も感じるのだけれど、良心と神を信奉したはずの近代的神学者たちが、こぞって戦争に賛成・協力した事実は動かしがたい十字架として残る。

その反省とシュライエルマッハー批判によって、瀕死の神学(なにせ国家の大量殺戮を肯定してしまった)に奇跡の復活と、さらなる前進をもたらしたのがバルト(という人)。だが、シュライエルマッハーの失敗を批判的に乗り越えたはずの神学は、バルトの盟友だったはずのゴーガルテン(という人)が、よりによってナチズムを支持するという第二の十字架を背負ってしまう。

くどいようだが、その内的なメカニズムは措く(最終的にはキチンと理解しないとまずいモノだけれど)。キリスト教の外部にある僕が思うのは、近現代で最高級の知性が考えに考えぬいたはずの思慮と・それを支える良心が、二度に渡って世界大戦を肯定してしまった苦い事実だ。

もちろん否定的な部外者・被害者の立場で「これだから西欧は・キリスト教は」と責めることは容易い。ジョージ・ブッシュ・ジュニアの中東に対する戦争を愚劣と憎む僕にしてみれば、キリスト教は(もっと思慮の浅い宗派にせよ)さらなる十字架を着々と背中に加えているよねと嘲ることも不可能ではないのだろう。けれどそうして、悪を自分の外にあるものとして高みから裁くことは、それこそ「神は雲の上にいる」と今でも信じる聖書原理主義者と同程度に自分を落とすことだろう。

『左巻』が示すのは、もっと真摯な思い=自分が間違っていたのではないかという深甚な反省・さえ、次の過ちを準備してしまう信仰の地獄だ。それはキリスト教の神学者だけでなく、知性を信じ良心を奉じる僕たち皆が共感する、自己疑念の地獄でもある。

思えば啓蒙主義・マルクス・ニーチェ・ハイデガー。最高級の知性が人類の思想や認識を大きく前進させながら同時に大量殺戮に加担してしまった悲劇は神学者に限らない。聖書原理主義者のような退行もある。僕がこの本を初読したのは、たぶんほんの一・二年前なのだけれど、同書のもつ危機感と絶望感は、この短期間で驚くほど親身なものになってしまった。

神学者の佐藤はもちろん「だからダメだよキリスト教」と斬って捨てる立場にはない。シュライエルマッハーの功績もバルトの功績も評価し、終わったコンテンツと彼らを軽侮することを強く戒める。

新しい思想を先に知ると、それが批判している過去の思想は学ばなくていいじゃんと思ってしまいがちなのだが、アインシュタイン以後もニュートンが重要なように、それらを学ぶ意味はあるのだ。そんな当たり前だが忘れがちなことを同書は辛抱づよく説いている。それどころか、過ちすら学びとする貪欲な強靭さが同書にはあると思う。←でもこれは僕のロマンチックすぎる誤読かも知れない。

人はそもそも原罪を背負って罪深いのだと著者は説く。そして罪からの救済を目的としないキリスト教はキリスト教ではないが、救済をキリスト以外に求めてしまうのもまた、キリスト教としては逸脱なのだと。これ以上に感想を連ねると、今度は僕固有の迷宮に転落しそうなので差し控えるけれど、あらためて「もっと勉強しなきゃなあ」と思えるだけでも良書であるとしておきます。

ちなみに論理が飛躍して難しい、難しいと言ってるけれど、これは自分が論理的思考が非常に不得手であるためで、けっこうすんなり理解できる人も多いと想像されます。あまり構えず読んでも好いかも知れません。

そして今日のオチ。佐藤氏の著書でオススメなのは、やっぱりデビュー作『国家の罠』(新潮文庫)。これは難解な論理もなく、対ロシア外交や外務省内外の国内での駆け引き・逮捕されてからの検察とのスリリングな攻防に舌を巻く、超一級の知的エンターテインメントです。

とくに検察官と佐藤氏の間に「敵ながら天晴れ」的な友情が芽生えていくさまは−不適切を承知でいうが−BLやバディもの・男同士のプラトニックに萌える腐女子腐男子は見逃してはいけないと思うのだ。佐藤氏のいかつい容姿は「これで萌え妄想できるか」という試金石にもなるだろう。たとえば高村薫作品の会田刑事と義兄なんかに、ヨコシマな萌えかたをする人は、間違いなく楽しめると思うのだけど如何か(最後にもう一度だけ言っておこう、かえすがえすもすみません…)。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←1304

1210→

記事一覧(+検索)

ホーム

|