まんがなど(24.07.17更新)

『リトル・キックス e.p.』を追加。

発行物ご案内(19.12.01更新)

今年の新刊まで追加・整頓しました。

電書化、始めました。

こちらから、著者ページが開きます。

過去日記一覧(随時リカバリ中)→

過去日記キーワード検索

終了しました(22.11.19)

Author:舞村そうじ/RIMLAND

創作同人サークル「RIMLAND」の

活動報告を兼ねつつ、物語とは何か・

どんなメカニズムが物語を駆動し心を

うごかすのか、日々考察する予定。

【最近の動向】

当面は新刊がない予定です。

WebまんがSide-B遅々として更新中。

小ネタですが本篇更新。三年ぶり。(23.12.24)

旧サイトは2014年8月で終了しました(お運びいただき感謝)。再編集して、こちらの新サイトに少しずつ繰り入れますが、正直、時間はかかると思います。

[外部リンク]

comitia

(東京・名古屋・新潟・関西・みちのく)

あかつき印刷

POPLS

日本赤十字社

愛と劣情の馬たち(Instagram)

if you have a vote, use it.(save kids)

ロゴは勿論「MY BODY MY CHOICE」が元ネタなので、流用すな・簒奪やめいという場合は修正します。(24.12.13)

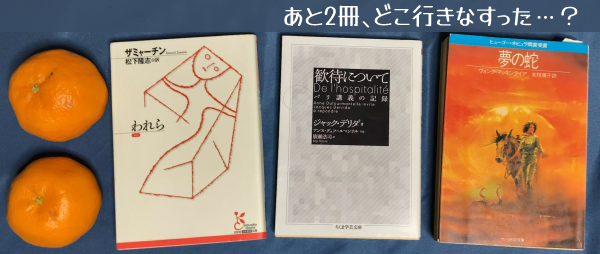

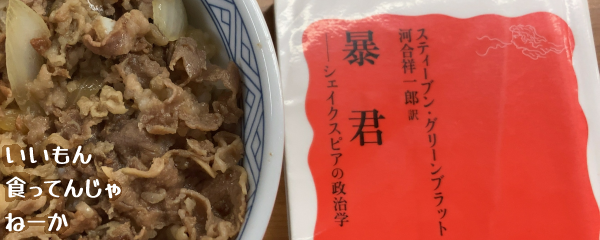

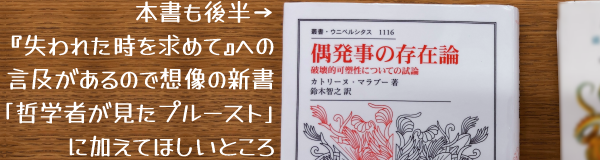

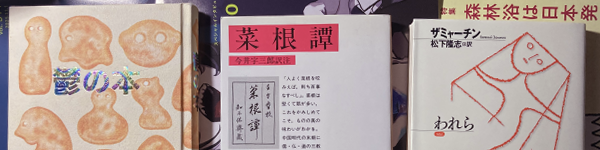

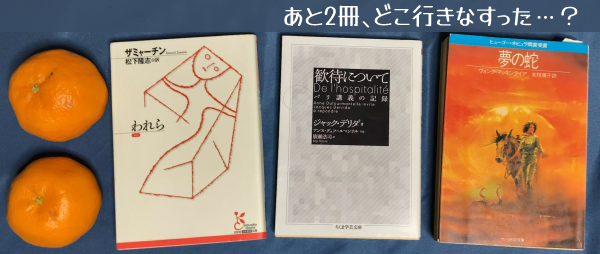

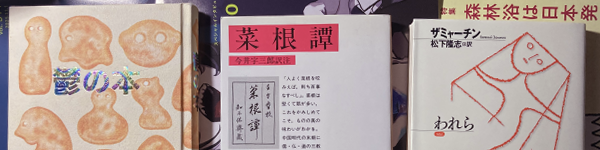

(26.01.25)メイン日記(週記)更新。昨年末の旅行記・読書編です。適当に選んだ五冊なのに(あ、いや六冊)つながるテーマが見えてくる面白さ。画面を下にスクロールするか、直下の画像をクリックorタップ、またはこちらから。

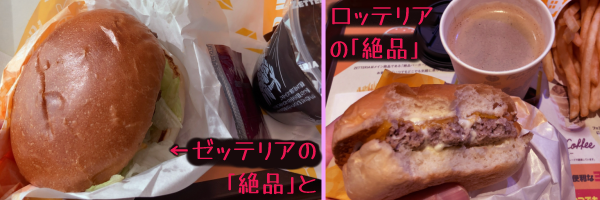

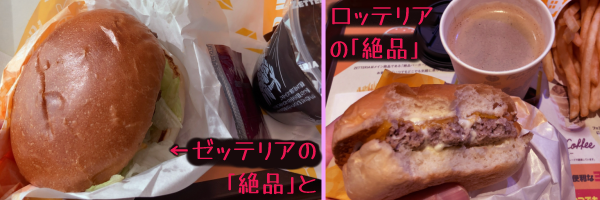

(26.01.28/小ネタ/すぐ消す/月末に拾う)ロッテリア、54年の歴史に幕 全店「ゼッテリア」に転換(日本経済新聞/26.01.21/外部リンクが開きます)ゼッテリア、「絶品バーガーが売りのお店(なのでゼッテリアという名前)です」という触れ込みだったけど実際はゼンショーの「ゼ」なんでしょうね…てゆか、そもそもゼッテリアの絶品バーガーとロッテリアの絶品バーガーって別物なんですわ。

・ゼッテリア/メニュー/絶品バーガー(外部リンク)

・ロッテリア/メニュー/バーガー(絶品ほか)(外部リンクが開きます)

上の画像は縮尺ミスで、実際にはゼッテリアの絶品バーガーのほうがサイズ大きめで中にレタスなんかも入ってる、良くも悪しくもふつうの全部入りハンバーガー。ロッテリアの絶品チーズバーガーの「鳴り物入りで出してきたけど、小ぶりだし…これが絶品?」と首をひねる、けど時折(三年に一度くらい)むしょうに食べたくなるて意味では、あくまでも個人の感覚ですが天一のラーメンみたい・な濃ゆめの個性は(ゼッテのソレには)見るべくもない。いや「絶品「と天下「一品」で並べたかったわけではなく。

てなわけで三年後「うわああアレが最後だったか」と改めて泣くために?ロッテ版の絶品チーズ、食べ納めをしてきました。三月末には全ての店舗が切り替わる由。ゼッテリアには…んー同じゼンショー傘下を活かして、グリルした輪切りタマネギの上に粗びきビーフのパティもしくはいっそ牛スジの煮込みで三種類のチーズとタバスコをトッピングした「チーズ牛バーガー」をリリースしたら再訪するかなあ。

*** *** ***

ふだんづかいできる反差別Tシャツがあると自分が便利なので作りました。

【電書新作】『リトル・キックス e.p.』成長して体格に差がつき疎遠になったテコンドーのライバル同士が、eスポーツで再戦を果たす話です。BOOK☆WALKERでの無料配信と、本サイト内での閲覧(無料)、どちらでもどうぞ。

B☆W版は下の画像か、こちらから(外部リンクが開きます)

サイト版(cartoons+のページに追加)は下の画像か、こちらから。

扉絵だけじゃないです。side-B・本篇7.1話、6頁の小ネタだけど更新しました。

(外部リンクが開きます)

今回ひさしぶりにシズモモの過去エピソードを見直し「やっぱり好きだな、この話とキャラたち」と再認できたのは幸せなことでした。そして色々あったり無かったりしても、ペンを持って物語を紡いでいる時が、自分は一番幸福らしいとも。次に手をつける原稿は(また)シズモモではないのですが、何しろ描くことは沢山あるのです。

ちなみに今話タイトルの元ネタは井上陽水の「愛されてばかりいると(星になるよ)」。同曲が収録されたアルバム『ライオンとペリカン』のB面(side-B)に入ってる「お願いはひとつ」は個人的に一番好きなクリスマスソングの最有力候補です。レノンと争う。

RIMLAND、電子書籍オンリーですが20ヶ月ぶりの新刊『読書子に寄す pt.1』リリースしました。

タイトルどおり読書をテーマにした連作に、フルカラー社畜メガネ召喚百合SF「有楽町で逢いましょう」24ページを併催・大量リライト+未発表原稿30ページ以上を含む全79ページ。頒布価格250円(+税)で、一冊の売り上げごとに作者がコーヒーを一杯飲める感じです。下のリンクか、こちらから。

書誌情報(発行物ご案内)はおいおい更新していきます。(22.11.03)

【生存報告】少しずつ創作活動を再開しています。2022年に入ってから毎週4ページずつ更新していたネーム実況プロジェクト、7/29をもって終了(完走)しました。

GF×異星人(girlfriends vs aliens)

これまでの下描きは消去。2023年リリース予定の正式版をお楽しみに。(2022.08.08→滞ってます)

これは旅行に出る直前に読了していた本なのだけどガッサーン・カナファーニー『ハイファに戻って/太陽の男たち』(黒田寿郎+奴田原睦明訳・河出文庫2017年/外部リンクが開きます)は1072年・36歳で爆殺されたパレスチナ作家の中短篇集。とにかく密出国しないことには家族まるごと餓死してしまう状況でブローカーに騙され、ボラれ、恥辱の辛酸を舐める「太陽の男たち」を筆頭に「屋根のない監獄」と言われるパレスチナの苦境と、それが既に半世紀前に極まっていたことに打ちのめされる。

だがもうひとつの表題作「ハイファに戻って」は少し趣きが違う。突然の軍の侵攻によって、赤ん坊を置いたまま故郷ハイファを去らざるを得なかった若い夫婦が20余年後ようやく故郷に戻ると、赤子はイスラエル入植者に育てられ、イスラエル人として成人しており…という話だ。

同篇で赤子を引き取ったのは欧州での迫害からやっとの思いで逃げてきたユダヤ人夫婦で、真の屋敷の持ち主が帰って来たらそのまま返そうと、なるべく手つかずで調度品などを保ってきた善意の人たちだ。だが一説では「現在」のイスラエルでは、全くの悪意をもって、パレスチナの子どもたちにイスラエル人としての教育を施し、その出自を忘れさせる洗脳行為が行われているとも言う。

―大急ぎで言うと、それが事実だという裏取りは出来ていない。ただ事実として、かつて侵略・併合した国や地域に自国語や自国の文化を強制し、それが出来ない児童の首に「方言札」を提げさせる恥辱を与えた先達が20世紀前半の吾が国だったことは忘れがたい。そのことを看過したまま「ハイファに戻って」やカナファーニーの作品を論じることは(あるいは現在の中国がチベットやウイグルで同様の迫害を行なっていると非難する場合でも)著しく誠実さを欠いた姿勢だとは言えないだろうか。

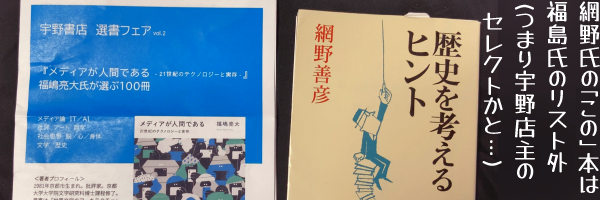

1.言語という牢獄:網野善彦『歴史を考えるヒント』

昨年11月の小ネタで紹介したとおり、東京・大塚に宇野常寛氏が運営している書店があって(人文書がえらい充実している)、網野善彦『歴史を考えるヒント』(新潮選書→新潮文庫2012年/外部リンク)は、そこの無人レジでピッして購入したものだ(キャッシュレス決済のみなので注意)。

「日本」という国号が使われるようになったのはいつからか検証する(僕なども「たしか足利義満が日本国王を名乗っていたっけ」くらいしか思い当たらなかったけど、実際には中国の歴史書『旧唐書』に「日本国」の記述があるらしい)冒頭から日本列島の歴史を説き直してゆく。

典型的なのは「百姓」だろうか。近代このかた稲作農民と解されてきた「百姓」が文字どおり百の姓(かばね=職業)であったことから、漁労や塩業・織物や工芸・交易や商業で生きる非農業民が社会に占めるウェイトの大きさも、自ずと問い直される。そのほか京都の朝廷と東国の武家政権が並び立つ複合国家であったなど、日本史を刷新した網野史学の入門にも最適な一冊と思われまする。

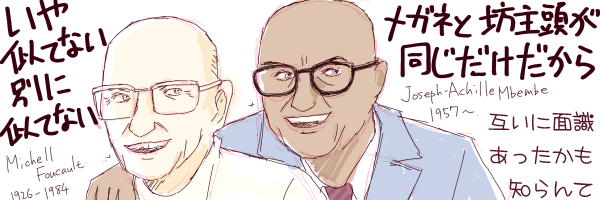

そう来るか!と思ったのはしかし、我那覇潤氏による文庫解説で(上に挙げた「日本」「百姓」など)言葉を切り口に現代の吾々が過去に投影している通念を問い直す本書は、言語を牢獄に喩えたフーコー・不純物になぞらえたデリダと呼応していると言うのだ。網野史学とフーコーやデリダ(あと「人が言語をあやつるのでなく、言語が人を規定する」としたらしいハイデガー)と同列に捉える、その発想はなかった。

権「利」は権「理」と訳されるべきだったと嘆いたのは中江兆民だっただろうか。

『歴史を考える…』は中世の古文書を見るに、当時は「自由」という言葉に(結婚や職業選択・思想や良心の自由といった)人権としての自由という発想はなく「野盗が自由にのさばっている」というようにルール無視の好き放題みたいな否定的ニュアンスで使われる言葉であったと語る。もしかしたら自由=野放図・身勝手という古来からの意味は、人権としての自由の主張に対する「(古い意味での)自由=身勝手ばかり主張しおって」的な反発につながり、また逆に現代において「表現の自由」みたいな言葉を野盗的な好き放題と同義に(ばかり)偏向させてははいないだろうか。

英語のフリーダムは中世に権力からの束縛を逃れたことを意味した「無縁」と訳すべきではなかったかと『無縁・公界・楽』の著者でもある網野氏は書いている。

2.よすがと無縁:ジャック・デリダ『歓待について』

そんなわけでデリダ。この旅行記の最初のほう(そういえば旅行記でした)で書いた、肉だけ酢豚と台湾ラーメンの味仙本店がある名古屋・今池にはウニタ書房という小さいながら人文書の充実で知られる古参書店があって(大塚の宇野書店とは逆に基本現金払いだったので注意。図書カードは受け付けていた模様)中東問題のコーナーで上述『太陽の男たち・ハイファに帰る』も平積みに並んでいるのを横目で確認しつつ、これまた(後期)デリダ入門に最適と謳われたアンヌ・デュフールマンテルとの共著『歓待について』(原著1997年/廣瀬浩司訳1999年→ちくま学芸文庫2018年/外部リンクが開きます)を購入。

共著といっても執筆は別々で、デリダの講義にデュフールマンテルが解説を付した体裁だが、この解説が紹介しているエピソードが今回の日記の文脈的に興味深かった。ユダヤ人として迫害されアメリカに亡命したハンナ・アーレントが、ナチスの暴虐を拒否したのにドイツ語を使い続けるのですかという(いささか意地の悪い)質問に、言語は亡命者が捨てられない最後の故郷との絆である・それに狂っていたのは国家であってドイツ語ではないしと答えた件に、本書とは別の場でデリダは「(国家が正気を逸したとき)(一緒に)言語が狂うとは考えないの?」とコメントしたという。

もしも国家や社会が言語ごと正気を逸するのであれば、その言語を故郷との最後のよすがとすることは(人としてやむない悲しさはあるが)危険なことではないのか。

というわけで(?)でデリダは、故郷との絆を(言語に至るまで)完全に失なった亡命者=客人と、客人を原則そうした亡命者と見なし「それならば分かった、あなたの故郷も出自も問わない」と受け容れる「無条件の歓待」の可能性・あるいは不可能性を論じる。今回の日記に関係しないことは一切省略しますが(アンティゴネーとかクロソウスキーとか「あ、読まなきゃ」と思わされる話がいくつも出てくる)、ともあれ、無条件の歓待の対立項として提示されるのは「あなたを受け容れよう、ただし吾が国のルールに従ってもらう」という条件つきの歓待だ。

吾々の社会が客人=異邦人=亡命者を受け容れるやりかたは、まあ後者の「条件つき歓待」になるのだが、米国のICEや日本の入管を見れば明らかなとおり「条件つき」は窮まれば歓待も何もない客人の排除になる。その極限をデリダは哲学者カントが唱えた、受け容れた客人を追って人殺しが来ても「どんな理由であれ嘘は言えない(嘘を許すと社会が壊れてしまうから)」という道徳律に従い客人を引き渡すべしという結論に見る。だが一方で「無条件で客人を受け容れる」歓待のルールは「そのためにどんな自己犠牲も厭わない」旧約聖書のロト書で客人を引き渡せと詰めかけたソドムの住人に(つまりその「客人」はソドムの町を滅ぼすか見極めにきた神の使いだと思うのだが)善人ロトが「私は客人を守らなければいけない、代わりに娘を差し出すので好きにしてくれ」と娘を差し出したという、もう一方の極限・もう一方の地獄(個人的には不可能性と呼びたい)に行き着いてしまう。

もちろん個人的には「何の権利で娘を差し出すんだよロト爺お前が身代わりになれ(お前が塩の柱になれ)」と思うし、同じように「娘を差し出す」地獄を客人のためでなく自身の安寧のために選んだ男たちの実例が、またまた吾が国には(ソ連やアメリカ相手の敗戦時に)あったわけで、そうした男の・家父長制の身勝手については、後述のヴァージニア・ウルフがカッツリ告発してくれる。

『歓待について』ではチェコの哲学者ヤン・パトチカも紹介されており、翌年(つまり今年)こちらを読むことになります(つまり読みました)が、これは別の機会に。

3.牢獄とSF:ザミャーチン『われら』

で、数十年来の宿題だった20年代ソ連のディストピアSF・ザミャーチンの『われら』(原著1921年/松下隆志訳・光文社古典新訳文庫2019年/外部リンクが開きます)。やー今生で読めて良かった、面白かったです。

文庫解説に詳らかなんだけど、ハクスリーの『素晴らしい新世界』(未読/宿題)やオーウェル『一九八四年』に影響を与えたと言われる由。なるほど『一九八四年』のほうは主要キャラのコンポジション(立ち位置)や展開まで随所に似てるなーと得心。また「人に自由は要らない」と主張する独裁者と主人公の対話がドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』大審問官の章を彷彿とさせる…のも解説で先取りされてる通り。

無理して独自色を追加するなら「そうとも自由意志なんて要らないんだ」という極論(と、それを千年後の社会に実装してしまう力業)は、伊藤計劃『ハーモニー』が好きな人も「もしかして先駆者」と楽しめるのではないかと。

そして、そんな『われら』もイギリスのユーモア作家ジェローム・K・ジェロームの短篇に着想を負っているという解説の指摘が面白い。名作は孤ならず。ジェローム・K・ジェロームは代表作『ボートの三人男』(未読…というか途中で数十年止まってる)が日本でも評判になった気がするコニー・ウィリスの時間SF『犬は勘定に入れません』の元ネタなので、同じ作家が『われら』にも影響…と思うと面白く思う『犬は勘定に…』のファンも居るのではと御注進。僕は『ボートの…』を読むまではと『犬』も未読なのでした。

あと、これは余談なんだけど『われら』、うがった読み方してると「地球全土を支配下に収めた〈単一国〉」ホントかぁ?と疑惑が生じてくるのが面白い。街を囲む壁の向こうに、手つかずの森林やら、そこで昔ながらの暮らしをしてる人たちとか、あったり居たりするみたいなんですよ。

4.SFと牢獄:ヴォンダ・マッキンタイア『夢の蛇』

ヴォンダ・マッキンタイアは日本ではSFドラマ『スター・トレック』の二次創作アンソロジーの編纂とか、女の子と愛猫が小型宇宙船で探検に出るジュブナイルSFとか、ハヤカワ文庫では余技みたいな仕事しか紹介されてない感じの(…と思ったけどルイ14世時代の貴族の侍女を主人公にした『太陽の王と月の獣』という前後編の大著が90年代に訳出されていた気が)作家だけれど、アメリカのSF批評家が選ぶヒューゴー賞・ファンが選ぶネビュラ賞を同時受賞した『夢の蛇』(原著1978年)がサンリオ文庫から出ていた(友枝康子訳・1983年)のでした。サンリオ文庫が消滅後、SF最大手のハヤカワにサルベージされなかったのは当時はSFが飽和状態で、かつ、ポスト・アポカリプスの地球=封建制に戻ったような世界での冒険譚が(ファンタジイが本格的に流行るのは90年代以降と思われる日本では)早すぎたせいか。不遇の作品を神保町の古本市で発掘した次第です。

まず近現代の医学が絶滅した世界で、蛇の毒で治癒をほどこす蛇使いという設定が面白い。前にも書いたと思うけどオーソン・ウェルズ、ジョゼフ・コットン、アリダ・ヴァリが主演した映画『第三の男』で第二次世界大戦が終わった直後のウィーンに招かれる、コットン演じる作家は「作家」といってもB級西部劇が専門で、それも主人公が蛇使いなんですよね。「主人公が蛇を操って戦うなんて、よく思いつくな」水で薄めたワクチンでボロ儲けして多くの子供たちを死に至らしめた悪党を退治するのに、彼に協力を依頼したイギリス人の警部が言うのです。「どうやって思いついたんだね」それを若い頃の僕は「つまりあんた、作家なんだろ」「作家が現実の不正を見逃せるのか」という遠回しな責めだと取ったのですが、まあそれ以来(あとはWWEの「コブラ」くらいか)の、蛇なわけです。

・参考:Santino Marella vs. JTG: WWE Superstars, Sept. 20, 2013(YouTube/すごくくだらない/外部リンクが開きます)

まあ冗談はさておき。最初はアーシュラ・K・ル=グウィンのように北米の先住民族文化をモチーフにした世界観かと思いきや、ヨーロッパ風というかRPG風というか普遍的(?)な中世風異世界で物語は展開し、それが(もう半世紀前の、しかも日本ではほとんど新規読者の開拓が期待できない作品なので遠慮なくネタを割ってしまいますが)実は中世風封建ポスト・アポカリプス社会の中で、ごく一部の層が進んだ科学を有する異星人と交易して、どうにか世界は崩壊間際で踏みとどまっている。主人公が使う特殊な薬効をもつ蛇も、実は異星人がもたらしたもので―と次第にSFに相応しい世界観が明らかになってくる。この按配はかなり良いです。それに、実はもっと広く、可能性ある世界が、認識レベルで「これだけ」「こういうもの」と制限されている有り様が『われら』や、今週ここまで書いてきた議論と重なるようで面白い。

その一方『夢の蛇』については、異星人が秘匿していた蛇の繁殖法など2026年にも通じるジェンダーへの異議申し立てがあったりして面白い反面、最終的に大体のことが理に落ちてしまう残念さもあって、一流に近い読み物だけど、超一流ではないなーとも思ってしまう。これも以前たぶん書いてることの繰り返しになるけれど、ホラーとSFというジャンルは、見かけとは反対にホラーは全てが理に落ちて割り切れてくれないと(それが「幽霊のしわざ」でも「ゾンビにはなっちゃうものだから仕方ない」でも)スッキリせず、逆にSFは最後に割り切れない残余・世界はもっと広いと「外」を示唆するものがないと面白い「だけ」で終わってしまうように思う。『ニューロマンサー』にも『幼年期の終わり』にも『ハーモニー』にも垣間みえる世界の「外」が『夢の蛇』にはない。いや、人類の世界の外に異星人の世界があるのは確かだけれど「異星人なしでも蛇を増やせる」=外界の手前で引き返してしまう主人公たちの冒険に「よく出来た話」を超えるときめきは得られなかったのが残念といえば残念なのでした。

5.そして牢獄:ヴァージニア・ウルフ『三ギニー』

ちょっと下げちゃって申し訳なかったけれど『夢の蛇』核心のSF的アイディアでのジェンダー観への異議申し立てだけでなく、「合意ある性交渉の抑圧(たとえば決められた結婚の強制)」「それでいて婚姻の範囲を超えた、強者による弱者への合意を得ない性交渉は大目に見られがち」な性道徳(Where is 道徳?)に対し、あくまで「双方の合意に基づく自由(あ、正しく人権としての自由ね)な性交渉」を行動指針にした主人公の立ち位置など、アンチ封建制・アンチ家父長制。フェミニズムSFへの意欲が伺えて良かったです。(『太陽の王と月の獣』では、そのへん少し通俗的なロマンスに後退しちゃってた気がするんだよなあ…数十年前の読書なので間違ってるかもですが)

とゆうわけで旅行の最終日、始発の次の列車で新潟に行って、カレーを食べて、終電のひとつ前の列車で横浜に帰ってきたエクストリーム・スポーツみたいな旅程で実は、新潟で帰りの電車に飛び乗る前に駅南口の丸善ジュンク堂書店に飛びこんで買ってきたのが

ヴァージニア・ウルフ『三ギニー』(原著1938年/片山亜紀訳・平凡社ライブラリー2017年/外部リンクが開きます)。

新型コロナ下に電子書籍で読んだ『自分ひとりの部屋』(20年6月の日記参照)が滅法おもしろかったヴァージニア・ウルフが反戦について書いてるらしい・それもタイトルから察するにまた地に足のついた金銭感覚に根づいた話のようだ…という予断で手に取った本書。『自分ひとりの部屋』では時に笑ってしまったほどの「くどさ」で「戦争を止めるにはどうしたらいいと思いますか(吾々男性だけ頑張らせずに女性も何かしてくださいよぉ)ですって?今までさんざん女性の自己決定権を奪ってきながら、よくそんなことが言えたもんですね」と延々責め立てる。何だかだ言ってぬくぬくと、男性優位社会の恩恵を受けてきた男性にとっては非常にキツい、キツい本です。ぜひ読みましょう男性各位。

個人的に面白かった・というか宿題が増えたのは、『歓待について』でデリダが言及しているギリシャ悲劇=ソフォクレス作の主人公アンティゴネーを、『三ギニー』のウルフも取り上げていること。

正確にはデリダが取り上げているのは(物語の時系列的には『オイディプス王』と『アンティゴネー』の中間に位置する)『コロノスのオイディプス』(未読)。罪人としてテーバイを追われ、アテナイ領主のもとに身を寄せた元王オイディプスは、自身の死に場所を秘匿してデリダ言うところの「故郷から完全に切り離された亡命者」に成りおおせると同時に、追放行にも付き添っていた娘アンティゴネーから「父を弔う」権利を奪ってしまう。自身もフランスの植民地だったアルジェリアで生まれ、あまたの差別を目にしたデリダは(結局は差別と排除に帰結する)「条件つきの歓待」を問題視していたが、「無条件の歓待」もまたロトの娘のような犠牲を生む。父のために流す涙を禁じられたアンティゴネーの「涙を禁じられたことへの涙」もまた、「無条件の歓待」と表裏一体な「誰でもない亡命者」という理想が現実には避けがたく生んでしまう弊害の象徴なのだろうか。

『コロノスのオイディプス』で父を弔う権利を奪われ・父のために流す涙を禁じられた娘アンティゴネーは、また別の罪人として横死した兄弟を弔うことを禁じられ、今度は自らの命をかけて弔いを強行する―というのが『アンティゴネー』の主題だった、はずだ(未読)。こちらを足がかりにウルフが問いつめるのは(娘に客人の身代わりを命じ)アンティゴネーに兄弟の弔いを禁じる家父長制の咎だ。

姪のアンティゴネーに家父長として強権をふるうのはテーバイの現王クレオン。この人物は『オイディプス王』(いちおう読みました)ではライオス、つまり自分の実兄にあたる先王を王位ほしさにお前が殺したのではないかと(まさか自身が下手人とは夢にも思わない)オイディプスに詰問され「私は先王の弟として皆に尊敬され良い暮らしもし、そのうえ王のような責務も背負わなくていい楽な身分だった、わざわざ兄を殺して苦労をしょいこむ理由がない」と答えた、わりと愉快な(共感できる)キャラだったのだけど、そのクレオンでも王位に就いたらアンティゴネーに恨まれ、ヴァージニア・ウルフに家父長制の悪の象徴扱いされるような役回りを演じざるを得ないらしい。

人が言語を使い役割を果たすのではなく、言語が人をつくり、役割が人を規定する。王になったクレオンの境遇も、またひとつの牢獄なのかも知れない。ちょっと強引か。

というわけで、もう来年の話じゃないので鬼も笑うまい、今年の目標(の二つ)は(1)ヴァージニア・ウルフの小説も読む(読んでなかったんかい)、(2)ソフォクレスの『アンティゴネー』を読んでみる。あ『コロノスのオイディプス』もか。三つか。

今年みなさまは何を読み、何に心の琴線を震わせるのでしょうか。

喪中につき遅れましたが、改めて、よい2026年を。なるべく牢獄にとらわれず、そして(やりたい放題という意味でなく)自由な年となりますように―あ、うん「自由」と「牢獄にとらわれない」って、同じ意味だけど。

(26.01.26追記)こんなネタみたいな間違い、普通する?と発見して自分でも笑ってしまったのですが、ザミャーチンのディストピア小説『われら』を一ヶ所『わしら』と誤記していました…まあ意味は一緒だけどな(違う)!

すでに訂正済み。ああ恥ずかし。

(26.01.27追々記)誤)伊東計劃→正)伊藤計劃も、そっと直しておきました…

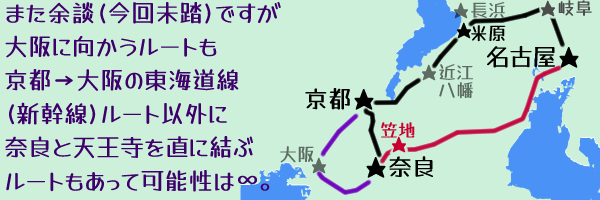

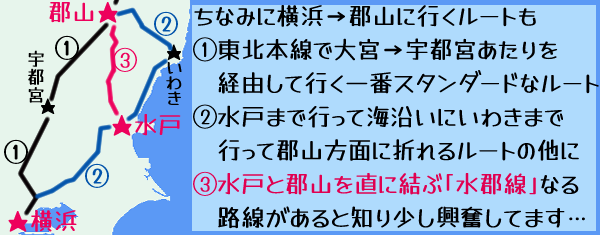

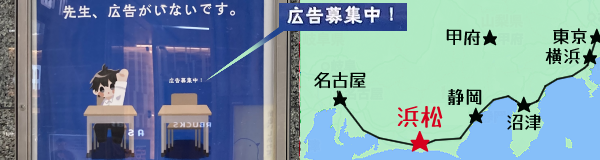

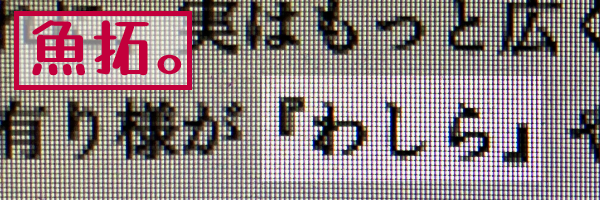

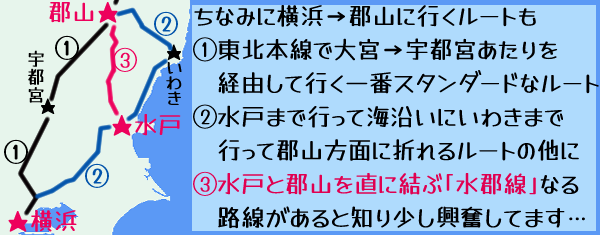

(1)横浜から中央線で長野を経由→日本海に出て(木曽の山中では駅のキヨスクで「おやき」を売ってるのが日本海に出た途端「とろろ巻きおにぎり」に変わるのが鮮やかだった)金沢に到達するJR普通列車のルートがまず廃止され、プランBだった

(2)横浜から東海道線で太平洋沿いに名古屋に行き、さらに米原から南の京都に向かうのでなく北上して金沢に至るルートも米原-金沢間も新幹線が開業、18きっぷでは金沢に行けなくなったよとボヤいていたら、岐阜出身の父に

「(3)岐阜から高山本線で飛騨の山中を通って富山までは行けるんじゃないか」と示唆を受け、実際に行けた(富山-金沢間は第三セクター)経験が大きかったかも知れない。ジョルダン(路線検索サービス)で出発地と目的地(横浜-金沢)をつないだだけでは、サジェストされないルートがあると知った。

そして、カンのいい人なら地図を見て気がつくのではないだろうか。横浜から山梨(甲府)や長野(松本)に向かうルートと、静岡を経由して名古屋に向かうルートはY字のようにかけ離れているけれど、名古屋と長野方面を最短で結ぶルートもあるんじゃないのか。

はい、ありました。まず東海道ルートで名古屋に遊び、名古屋から塩尻に・さらに北上して松本に向かうルートが。

今回の旅行の大きな目的のひとつが、この名古屋→(塩尻→)松本ルートを試してみることでした。でもその前に、名古屋から西=奈良に向かいます。

4f)奈良で大仏を拝む・うどんを食べる

名古屋から奈良に向かうルートも、東海道線に慣れてると京都まで行って(そのまま大阪方面に向かうのではなく)京都から南下と考えてしまいがちですが、調べたら名古屋と奈良を結ぶルートが。往路こちらを利用してみました。

名古屋→京都を結ぶ東海道線ルートでは岐阜や近江八幡・少し北に逸れた長浜もそれぞれ面白い町だったと思います。名古屋→奈良を直に結ぶルートでは(けっこう山の中。渓流沿いの味わいあるルートだったような、本ばかり読んでいたような…)奈良の少し手前・笠地(京都府)は川沿いの駅の真ん前に大きなキャンプ場があって、テントやキャンピング・カーが林立してて面白かったです。でも写真とかは取りそこねた。

写真はいきなりJR奈良駅から徒歩30分・興福寺に飛びます。まあ御覧ください。

そもそも訪問目的ではなかったので好いのですが国宝の五重塔はスッポリとカバーをかぶって修理中。手前の空き地は南大門の跡地らしく「あった頃の様子をバーチャルで体験!」とQRコードつきの立て看が。まあ好いでしょう。興福寺といえば阿修羅像ですが、それも前に見てるのでパス。

今回の「心残り」は、その「前に阿修羅像を見てる」時「まあ修学旅行で拝んだし今回はいいかあ」とパスした東大寺の毘盧遮那仏・いわゆる奈良の大仏。この日は撮ったはずの写真が何枚か何割か手順ミスで消えてしまい、正面からの画像が残ってなくて大仏の側面やら背面やらだけ撮ってる変なひとみたいだけど、まあ写真を撮るために行ったわけじゃないからいいんです。

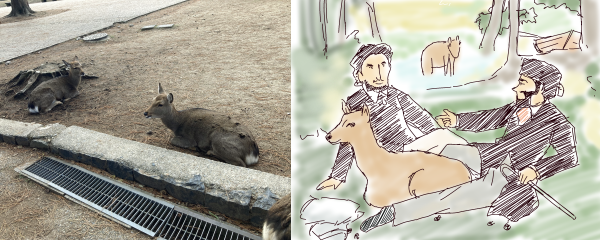

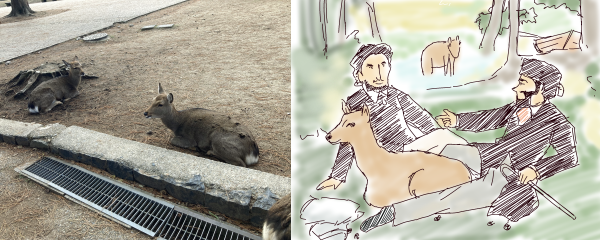

奈良公園で鹿も沢山みました。外国人観光客が鹿を蹴っているというデマを吹聴して総理になった人物に喝采する、菩薩も如来も見放すようなこの国で鹿たちは蹴られもせずに吾がもの顔でした。マネが奈良に住んでたら、草上でくつろぐ紳士たちに裸婦ではなく鹿をはべらせたことでしょう。

この旅行に出る少し前に読んだエッセイで、学生時代の吉田健一は奈良に通いつめて仏像を拝んではうどんを食べていたという少し意外な話があって、もちろん戦前くらいの風情と今とでは大違いだろうけど、せっかくだしと今の奈良で少し流行っているらしい大阪発祥かすうどんを食す(写真は残っていません)

東大寺からだって少し歩けば春日大社に正倉院・他にも法隆寺だの何だのあるのは分かってますが、それこそ数日かけられるわけでもなく(そういう意味で日を開けた使用ができなくなった18きっぷ本当に改悪でしかない)今回は東大寺の心残りだけ済ませて、そそくさと京都に向かいます。

* * *

4g)京都で海老フライパフェを食べる・三十三間堂を拝む

さて、前回(前々回)で、後に味仙が控えていたため名古屋港水族館エントランスの「エビフライたいやき」を食べそびれた話をして、こう書いた:

(そしてこの名古屋での食べそびれは翌日、京都で取り返すことになる)

大仏を拝んで、うどんを食べて、早々に奈良を立ち去って(いちおう言っておくとJR奈良駅から興福寺・奈良公園・東大寺と連なる昔からの観光客向け参道など十分に楽しみました)京都へ。地下鉄で三条に上って、ここでの目的は…

喫茶「からふね」の海老フライパフェ。あ、馬鹿だコイツと思ってますね?食べ物でボケる馬鹿だと?でも聞いてくれ。6年前おなじように「海老フライパフェ…流石にない」と日和って胡麻パフェに逃げた結果「逃げるんじゃなかった」と後悔したのだ。

パフェだけで数十のメニューを誇る同店には他にハンバーグ・パフェやアメリカンドッグ・パフェなどもあるけれど、ここは迷わず海老フライパフェ。ソースとタルタルソースがついた細身の海老フライ(カリカリの揚がりっぷりでした)が二本直立する裾野にはディッシャーで丸く刳(く)り抜かれたアイスが三種。いずれも柑橘系シャーベット・あるいはヨーグルトと酸味が効いてて、正直に言おう、酸味と海老フライは絶望的に合いません。これは名古屋の「抹茶スパゲッティ」(昔お店に連れてってもらって、一口くらいは食べた気がする)と同系列の大失敗か?と思った矢先、直立海老フライを支える山=求肥に包まれたふつうのバニラアイスと一緒ならふつうに甘じょっぱく食べられると発見。やー、セーフセーフ。気は済みました。まあ何度もリピートしないと気が済まないモノでもなくて良かったです。

てゆうか京都三条には、かつてネタどころではない「京はやしや」の抹茶パフェというリピート不可避な逸品があって、同店が肝心の京都から撤退・いま自分が住んでる横浜に逆に支店があるんだけど三条で食べたオリジナルの抹茶パフェとは趣が違って…と思っていたら2024年に京都四条に京都店が復活したとか(いま知った)。

・老舗茶舗 京はやしや京都店|創業270年の京はやしやが再び京都に(公式/24.7.12/外部リンクが開きます)

「現在では、各店舗ごとにオリジナルアレンジを加えて提供しています」とあるから復活した京都店(四条店?)のパフェも、自分が好きだった三条店のそれとは微妙に違うのかも知れない。ともあれ、事前に知ってたら煩悶したことでしょう(とても、とても馬鹿みたいな「パフェのハシゴ」をしていた?)

しかし知らなかったので三条から四条へと南下・碁盤の目のような京都の道を東に折れ、鴨川を渡って川沿いに再び南下・七条の三十三間堂をめざします。京都に何度も足を運んで「久しぶりに三十三間堂も…ま、(駅チカで)いつでも行けそうだし次にするか」で実は修学旅行以来、先延ばし・先延ばしにしていた三十三間堂です。

いちおう旅おさめ(でも後悔しないよう未練をつぶしていく旅行)の体裁ゆえ「退屈をかくも素直に愛しゐし日々は還らず さよなら京都」という名歌が頭をよぎる。名所旧跡でなくても、何度も歩いた鴨川沿いの道もまた忘れがたい旅情の地です。

途中、狛犬ならぬ狛イノシシが門前を守る寺社に遭遇。「京都 イノシシ」で検索すると上京区の護王神社が京都「唯一の」いのしし神社として出てくるんだけど、東山区のこれは神社ではなく禅寺。

・摩利支尊天堂(KYOTO DESIGN/外部リンクが開きます)

哲学の道には狛ねずみ・狛うさぎなど雑居する不思議な神社があったけど、あすこにイノシシは居たかしら。話を戻すと亥は摩利支天の使いということで、亥年生まれの人の信仰を集めているのだとか。よく見ると狛イノシシの足元に小さなイノシシが多数ご寄進されており愛らしいこと。やっぱり京都は面白い。

三十三間堂は三十三間堂でした。もう少し時間があって、もう少し人が少なければ、違う感慨もあった気はしますが、まあ自分もその多すぎる観光客の一人なので仕方がない。まあちょっとシンメトリーみたいで面白かったです。

4h)ビジネスホテルで朝食バイキングを食べる(はずが)

そんなわけで奈良・京都を周遊して名古屋に戻り、(今回の冒頭に述べたとおり)次は名古屋から塩尻・ひいては松本へと向かうわけだが、少しでも塩尻に近づいておいたほうが翌日の時間を稼げる。理由(すぐ分かる)あって具体的な駅名の特定は避けるが

最高気温の話題でよく名前を耳にする多治見・中央高速道のサービスエリアがある恵那・フォークコンサートの聖地だった(気がする)中津川…などは既に岐阜県に属している。実は父は土岐市の出身で「そんじゃ学生時代なんかは岐阜に遊びに行ってたの」と問うと「名古屋のほうが近かった」なるほど、たしかに多治見から岐阜に直に向かうルートもあるけれど、名古屋行き路線のほうが本数も多そうだ。ちなみに先に挙げてる(名古屋市内)の鶴舞や今池も、この多治見と名古屋をつなぐ路線上にある。

ともあれ岐阜の某所でビジネスホテルに一泊。「お夜食に」とカップ麺のサービスがあり、さらに階上のラウンジにはお茶菓子も用意されてた(疲れてたのでそちらは試さなかったが)と至れり尽くせりの宿。さらに今回はビュッフェ形式の朝食も予約していて、朝6時半にいそいそ食堂へ。

早速お盆に大皿と小皿を載せ、まずはキンピラごぼうと卵焼き、ソーセージを2本。レタスのサラダはパスしていいだろう、次は焼きサバの切り身を二つ取って、いよいよメインへ…コレで終わり?後は海苔と納豆とお味噌汁、そ、そうですか…ごはんにたくあんを載せて、あ、はい、熱いお茶もいただきます…何処の宿か特定を避けた理由がお分かりでしょう。いや、なんかもっとあの、透明のフタの中に湯気った水滴がついてるキャセロールとか期待しすぎた自分が悪かった、悪かった自分の恥ずかしい朝食を見てくれ(載っけるものがない小皿は、同じく載せるものがなく半分以上スペースが空いてしまった大皿の上に置きました…)

でも某市某駅(そして某宿)の名誉のために言うと、冷えこむ12月早朝の駅のホームには駅員さんだか近隣の有志さんだかがベンチに椅子用の座布団を用意されてて、本当にホスピタリティ溢れる、いい町だったんだと思います…

4i)松本でたぬきケーキを食べそこねる・大豆ミートを買いそびれる・隠れ名物(牛丼)を食べそびれる

早朝に岐阜県を出た電車は順調に長野県へ。塩尻を経由して松本駅に降り立つ。

まずは1階の洋菓子店で買ったケーキを2階の喫茶で食べられる翁堂へ。名物たぬきケーキは残念ながら売り切れで、別のケーキを頼んだが教訓:硬い焼き生地を使ったケーキは外で食べるには不向き。うまくフォークで切れずボロボロのぶざまな姿になりがち。コーヒーはトラジャを頼む。おいしい。ほっとする。

実は今回、松本とゆうか長野県に来た目的のひとつは大豆ミート。アメリカ産の大豆を使って長野の会社が作った大豆ミートが、手頃な価格で使い勝手もよく重宝していたのが、取り扱っていた横浜中華街の物産店が(何十年も老舗だったので、まさかの)閉店してしまって、あわよくば地元・長野県でなら手に入るのではないかと甘い見通しがあったと思し召せ…

…まあ結論から言うと甘々のアンマミーア、事前に十分なリサーチもせず(する時間がなかった)飛び込みで良い結果が出るわけもない。年が明けた今になってローカルスーパー評論家として名高い(?)ジェーン・スーさんが長野ローカルのスーパーを取り上げた記事を読んだけれど後のカーニバル。

・長野駅前にツルヤを作れ! 自分の良さは他人の方が案外知っている ジェーン・スーさん長野で語る(上)(信濃毎日新聞デジタル/26.01.13/外部リンクが開きます)

それはそれとして、実は松本や南松本では昨年あたりデパートやイオンモールなど大型店舗の退店が相次ぎ、先の見通しは決して明るくはないとも仄聞している。4k)あたりで後述するけど、地方の沈下は各地で進行しているようで、そういう意味でも「旅は行けるうちに行っとけ」なのかも知れない。

ちなみに松本駅の繁華街と反対側(西口)には谷椿という昔からの食堂があって、夜の焼き肉とお酒がメインなんだろうか、昼もラーメンとか牛丼とか出していて、この牛丼がスキヤキのように甘辛い肉をことこと煮込んだ昔ながらの絶品牛丼だったんだけど、中のひとの年齢や新型コロナなど鑑みて流石に閉店されたか…とすごすご引き返したが、単に年末休みで「まだ健在」という情報もネットで見かけ、んー、どうなんだろう、僕はあの安くておいしい(そしてアウェイ感でいただくのが少し申し訳なくなる)牛丼を「さわやか」のハンバーグみたいに「自分の分は食べ切っ」てしまったのだろうか、まさかのワンチャンがあるのだろうか。

この日の松本では翁堂のケーキの他に駅ビル1階のスーパーで買った「揚だんご(くるみ)」と「すんき蕎麦・ミニ山賊焼きセット」を食べました。すんきは塩をいっさい使わない(山間部の苦労が偲ばれますな)乳酸発酵の酸味が売りの赤かぶの葉の漬け物。

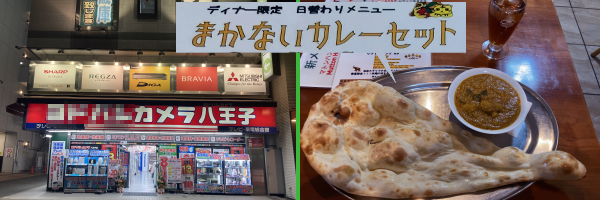

4j)甲府で石屋に入る・まかないカレーを食べる

松本を出て甲府に向かう。小淵沢で少し待ち時間があったので駅舎の屋上展望台に上がる。この旅行中、名古屋・奈良間でも岐阜・塩尻間でも、むろん松本でも、佳い山の眺めには事欠かなかったのだけど、なにしろいい景色がずっと続くので写真に切り抜くことが出来ず食べ物(とマンホール)の写真ばかりだったけど、ここらで美しい景色の写真も見てくれ。

逆光と富士山。

甲府は駅を出て30分ほど北上(あ、徒歩ね)すると、山梨大学の近くにカピバラという古本屋があって人文系が充実してるんだけど、年末だし開いてない可能性が高いと踏んで断念、駅前をうろうろする。甲府駅、ちょうどホームから見える駅の北側にレンガっぽいクラシカルな店の並びを造ってて、まあ見映えはいいし、いつも車窓から「あー、あの石を使ったアクセサリー屋に入ってみたいなー(ドアが閉まりまーす)」と気にかけてはいたのです。

大晦日に顔を合わせる実家の家族には信玄餅を、自分には件の石屋で水晶の首に巻くやつ(税込880円也)を首尾よく購入。またしても二階でイートインできる洋菓子店で一休みしたのですが、

二度目の教訓:だからフォークで切れずに刻むとボロボロぶざまになるタイプの洋菓子は外で頼むなと言うのだ…

昼の月が窓の外に見えると思ったら、店内の天井灯がガラスに反射してるのがダミーみたいで面白かった。

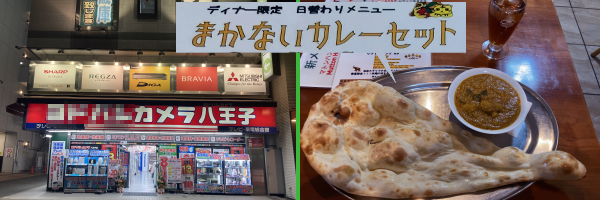

甲府からは一路ヨコハマへ、と言いたい処だけど八王子で途中下車。いつか描くかも知れない(描かないかも知れない)まんがのために資料写真を撮る。そして今度こそ一路ヨコハマへ、と言いたい処だけど八王子を出て隣・片倉駅(JR横浜線)で途中下車。改札を出てすぐにあるバングラデシュ料理店で「まかないカレー」を食べる。もっとニハリとか「ならでは」の料理を食べてもいいんだけど「まかないカレー」という字面に惹かれてしまうんですよね…挽き肉に根菜の、やさしい味のカレーでした。

4k)そして万代バスカレーを食べる

もういいだろうと思ってるでしょう。自分でも思ってる。この旅行記の最初に「旅行はエクストリーム・スポーツじゃないぞ」と己にツッコミを入れたけれど、それをこうしてサイト日記にまとめるのも同じくらい疲れると知った。

5日分ある18きっぷ・3日で名古屋・奈良・京都・松本・甲府を回ってヨコハマに帰ってきた。最後の1日分は大晦日に実家に帰るのに使うとして、残り1日分。始発の次の列車で新潟に行って「万代バスカレー」を食べて、すぐさま取って返し、終電の次の列車でヨコハマに帰ってくる。もう一度言う。旅行はエキストリーム・スポーツとは違う。自分の限界がどこまでかを知るために僕は生きてるわけじゃない。

同人誌の即売会で毎年のように新潟に来ていた頃は、たいがい前乗りしては食べていた万代バスセンターの立ち食いカレー。よい意味で小麦粉感のある「学校給食のカレーを理想化した」黄色いカレーで、いつからかテレビでも紹介され行列のできるカレーライスに。即売会に出なくなり新潟に来る理由がなくなった今、ひょっとしたら「食べに行こう」と思わなければ二度と食べる機会がないと思い、(ほぼ)これだけのために足を運んでしまった。満足でした。

実は「始発の次」は出遅れによる失敗で、5時半にヨコハマを出た列車は高崎で30分・長岡で小一時間の待ちが生じている(こうして書くと本当に馬鹿だなあ)。高崎はともかく、新潟の少し手前の長岡は、かつて新潟の即売会が新潟市でなく長岡で開催されたことがあり一泊したことがあるのだけれど…想定もしなかった寂れっぷりに驚いてしまった。駅と一体化した建物はスタバやら何やら入って栄えている。けれど駅向かいにあったショッピングセンターは建物の天辺・ふつうなら店舗ロゴ(鳥のマークとか)が入る四角い構造物が真っ白無地になり、数階建てのビルに入ってるテナントは学習塾とカラオケ屋とパチンコ屋だけ。土曜の夕方、ここで雨宿りしながら読んでた本が何だったかすら憶えているのに(憶えてるなよ)…

対する新潟は、駅が見違えるように巨大化して駅前のバスロータリーも整備され、残酷なほどの差を感じてしまった。こんなふうに地方でも一極集中化が進んでいるのだろうか。

でも冷静に振り返ると、新潟駅もガラリと変わったのは駅舎ばかりで、駅を出て万代橋に向かう道へ一歩踏み出せば、十年一日のように変わらぬ街並みで、事情は長岡とあまり変わらないのかも知れない(つまり新潟-長岡の対照ではなく、巨大化する駅-取り残された駅周辺の対照)…いやいや、採取データが少なすぎる、分からん、分からんて。自分はついに見届けることがない先のことまで(何しろ変化に終わりはないのだから)含めた、この国の行く末について少し考えてしまった。

そういえば新潟、駅の南側も(たぶん)ほぼ変わってなくて、駅を出てすぐのビックカメラも前のとおり、その先にある丸善ジュンク堂書店も前のとおり(いや…前は丸善がつかないジュンク堂だったかな?とにかく)で、そこで文庫を一冊買って、早足で帰りの電車に飛び乗ったのでした。その(本の)話は次回。

全文は引用できないので端折るが、詩の中で詩人(茨木)が「私の敵はどこにいるの?」と問いかけると、誰かの声がすかさず応じる。

「君の敵はそれです 君の敵はあれです」「間違いなくこれです」

どうもあなたが言うのは私が求める敵と違う気がすると躊躇う詩人を誰かの声は叱責する。

「まだわからないのですか」「なまけもの 君は生涯敵に会えない」

それに対して詩人は叫ぶ。

「いいえ邂逅の瞬間がある!私の爪も歯も耳も手足も髪も逆だって」

「私の敵! と叫ぶことのできる ひとつの出会いがきっと ある」

思慮深い詩人が敵と邂逅できたかは不明だが、軽率で怒りっぽい僕はすぐカッとなっては「敵!」を作ってきた気がする。細かいのは措く。政治家で僕が、それこそ出会うや敵認定したのはジョージ・ウォーカー・ブッシュ(子のほう)、橋下徹、そして安倍晋三の三人だった気がする。細かい経緯は省くけれど、その存在を知るのと「あ、敵」と直感するのが、ほぼ同時だったと思う。その直感は裏切られることなく、三人はそれぞれ僕が最も敵愾心を燃やすような所業を重ねていった。無論そこから逆算して「ああ最初から敵だと思ってた」と自分の記憶を潤色している可能性はあるが、それも措く。

何が言いたいかというと、この三人を出会うなり「敵!」と直感した・感覚や感情で反発したのと比べると、三人それぞれの後に出たアメリカだったらドナルド・トランプ、維新だったら後を継いだ大阪市長や府知事たち、そして現在の高市早苗首相などに対して、実は「私の」敵!という強烈な感情は、なぜか湧き起こってない気がする。

もちろん、それぞれの所業には反対している。けれどその反対はどうもしばしば「理性的に考えてありえないから怒ってる」「怒るのが市民の責務だから怒ってる」もので、たとえば安倍晋三の安保法制や共謀罪に反対するため多い時は週に何日も国会前に足を運び、安保法制反対の集会が国会前に一番ひとを集めた時には同人誌の即売会とバッティングしていたため参加を断念したかわり、即売会が終わった足で夕方からやっていた「安保法制に反対する男の娘のデモ」という二十人くらいの小さなデモにくっついて歩いたりすらした(実際には男の娘、というよりふつうに異性装の方々が主導するデモだったけど「一般参加」も可能で、和やかな好いデモだった)、あの異様な熱情を、実は今の高市首相にたいしては持てないでいるのだ。

ブッシュ、橋下、安倍(あ、今さらですが敬称略)―彼らが携えてきた「今まで見たことのないタイプの無神経な邪悪さ」が、その後継者を前にしても「あ、それは前にもう見た」となってしまうのだろうか。

ともあれ、繰り返しになるが、話をしぼると安倍晋三という存在にたいして持っていた「私の敵!」という敵愾心を、しょうじき僕は高市早苗首相に対して「理性的に考えて不適当だから」「ここで怒るのが視認としての責務だから」と理屈から入らないと持てていない気がする。

つまり、言いたいことはこうだ:

もっと高市政権に怒るべきなのに今ひとつ煮え切れない理由を、僕は自分について上記のように自己分析するのだけど、どうしてあなた(たち)は高市政権に対して、もっと怒りを表明してないの?

お前が見てないだけど日々怒りを表明しているぞ、というお怒りも当然あるだろう。そうあってほしい。

でも反面、それこそ異性装の人たち(男の娘)まで安保法制反対のためにはデモを主催した、あれほどの反発のうねりが、高市政権に対して巻き起こってない(ように見える)のは、どうしてなのだろう。

愛想が尽き果てたのか。自分の生活で精一杯なのだろうか。皆を糾合する組織がなくなってしまったせいだろうか。別に怒るほどじゃないと思われているのだろうか。なんなら高市首相、悪くないじゃんと満足されているのだろうか。

あの時、まがりなりにも国会前の警備を「決壊」させ、車道に溢れた人たちは、皆どこに行ってしまったのだろう?

今は反抗のしかたが違うんだ、もっと効果的にやってるんだと誰か教えてくれる人はいるのだろうか?

軽率な僕よりずっと思慮深い詩人は言う。

「我がことのみに無我夢中

舌ばかりほの赤くくるくると空転し

どう言いくるめようか

どう圧倒してやろうか

だが

どうして言葉たり得よう

他のものを じっと

受けとめる力がなければ」

(茨木のり子「聴く力」)

あなた(たち)の言葉を聴きたいのかも知れない。

職場でも、街角でも、昼食に入ったレストランでも、SNSでも、誰もが如何に自分が正しくて他の誰かが悪いか言い募っている。そういう言葉じゃなくて。

僕は僕の事情を話した。聴かせてほしい。どうしてあなたは声をあげるのを、やめてしまったのか。やめてない人は、どうしてそこに立ちつづけていられるのか。

(まあ実際は応答なんて期待してないし、本当に聞かされたら受け止められなくて逃げ出しそうな気もするけど)(この文章自体すぐ撤回して消すかも知れません)

*** *** ***

同日追記:今の日本の政党政治の「終焉かな?」てグダグダぶり、岩波新書の村上信一郎『ベルルスコーニの時代』や、それこそマルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』みたいにコンパクトに・かつガッツリまとめた本が出てもいいかなと思う。もしかしたら外国の著者の手で。他山の石に。

前回の日記(週記)や昨年暮れ・小石川植物園の探訪記で書いたように、旅先や特別な施設など非日常的な場所に身を置くことは、実は日常生活でも見慣れている(が日常を滞りなく進行させるためスルーしている)事物を新鮮な感覚で見直させる。その賦活された注意力は元の日常に戻ってからも持続するらしい。

旅先の名古屋で「これは懐かしい」と喜んでいた旧・電電公社の鉄蓋、旅から帰ってみれば東京でも横浜でも珍しくなかった。しかし異郷を訪うまで、その存在に気づきもしなかったのだ。

そして賦活した目で周囲を見回すと、数十年暮らしてきた横浜の街では、横長の菱形の真ん中に水平線が入った(絵で描く)正面から見た鳥のクチバシみたいなロゴマークが、地上の蓋に頻出してることに気づく。

要は横浜市の市のマークなのですが、上下水道を中心に電気も何も、見回せばこの菱形マークばかり。

まあソレだけなら驚かないかも知れないけれど、数十年も暮らしながら全く意識してなかった、道路脇にある水を流す側溝のフタ(グレーチング)まで、よく見ると…こんなん側溝からピエロが出てくる並みに怖いわ!!!

道路の端々にある境界標も菱形マークだ。そのうち周囲にある全てが市のマークに見えてきて、これが栓をしたラッパのマーク(トリステロのマーク)だったら陰謀論をテーマにしたトマス・ピンチョンの小説『競売ナンバー49の叫び』じゃないですか。いや、もう今の世代の皆様の常識ではないんだろうけど(今ネットで「トリステロ」「トライステロ」を検索しても逆に何かの陰謀で消されたんじゃないかってくらい『競売ナンバー…』の秘密結社のトピックはかすりもしない。昔はすっごい有名だったんですよ?)

…人間が日々、想像力を手加減している(させられている)のには、こうした在りもしないモノまで見えてしまうのを避ける意味合いもあるのだろう。賦活され、鋭敏になった感覚が捉える「真実」が妄想や幻覚でない保証も、またないのだ。

* * *

4c)名古屋港水族館を見納め(?)る

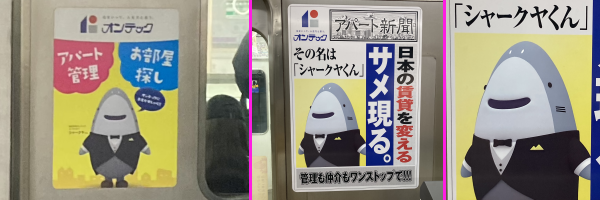

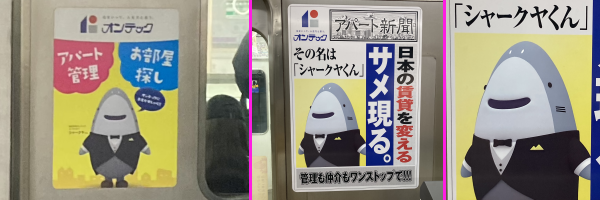

と、その前に、たぶん名古屋港水族館とは関係ない(絶対ない)けど名古屋港駅に向かう地下鉄で見かけた「シャークヤくん」。これは旅先ハイじゃなくても手加減なしで撮ってたと思う。

金町駅から地下鉄で10分・終点の名古屋港駅から歩いて5分。名古屋港水族館は国内でもトップクラスの人気水族館だ。こんなの前からあったっけ、というエントランスの先には軽食やレストラン・地元物産店などが入った別棟の建物があって、その横を抜けると本命の水族館が現われる。港を挟んで対岸にある南極観測船も見ものだけど今回は割愛。

水族館の前にシャークヤくん、その前に横浜のマンホールと、もったいぶるかのように前置きが続いて申し訳ないが、もうひとつだけ。上の画像の丸で囲んだ部分。1時・2時・3時…と定時を知らせる「からくり時計」を見ないと、名古屋港水族館に行った気がしない(と思ってるのは自分だけみたいで、ほぼ完全にスルーされてるみたいです)。まして始まる前からスマートフォンを掲げて、逐一撮影する酔狂は。まあ観るがよろしい。音が出ます注意。

(動画を動かせないときは右クリックで「コントロールパネルを表示」を選んでください)

(iPhoneだと再生できない=画面に動画じたい表示されない事象が発生しています)

(とりあえずInstagramにも動画を上げておきました。外部リンクが開きます)

貝殻を現代美術ふうに抽象化したような金属の半球が開くと、亀に乗った浦島太郎が音楽とともに登場。ひとしきり手を振った後、玉手箱の煙に包まれたかと思うと一瞬にして老爺に変身(この変顔の仕組み、今回はじめてキチンと確認できて地味に嬉しい)そのままスゴスゴと引き下がりフタが閉じておしまい。このあっけなさが、たまらないと言えばたまらない…

マニアックな前菜は別として、名古屋港水族館の本当の見ものはイルカ水槽。

シャチやベル-ガ(白イルカ)も居るし、2階ではイルカショーも実施されてるのだけど、その1階=つまり水面下のプール側面がまるまる強化窓ごしに眺められるようになっていて、芸もプログラムもなく好きに泳ぎまわるイルカを床に座って延々眺めてられる、最高のチルアウト空間なのでした。今回は全景を撮った写真がミスで消えてしまったので過去の画像を再掲しますが、いや画像が残らなくてもいいくらい堪能しました。なんなら20分くらい。

後はもう、ふつうに水族館ですよ。ちょっと「映え」はしないのでココでは紹介できない深海生物とか、相変わらず好かった。

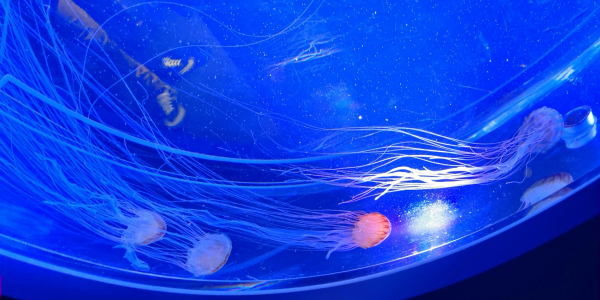

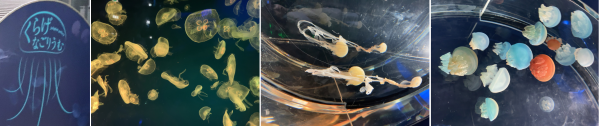

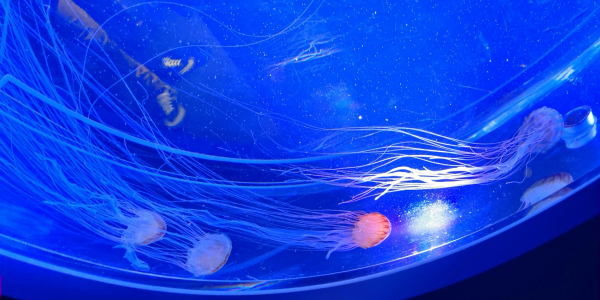

なんだかんだで睡眠不足でもあったし、順路のどこかでクラゲを見落としたかな、見たかったんだけどな…と思ったら、順路の最後に「名残を惜しむ」からの命名か「くらげ なごりうむ」という専門ルームが用意されてて分かってるよ…あんたたち分かってるよ…!

再び屋外へと退場し「そうそう君たち」と再会したのは親子…ではなく(2000万年前の化石で発見された)世界最大のペンギンと(現存する)世界最小のペンギンが向き合ったブロンズ像。いい具合に日も暮れて、名古屋港ともお別れです。

入ってくる時に横を通りながら気になった変わり鯛焼きは、鯛焼きの間にアイスやホイップクリーム、あるいはハンバーグや海老フライを挟んでいるというもの。500円なら思い出としては適価だし関心もあったけど、この日は夕食の前に腹をふくらましてはいけない事情があった。そう、今回名古屋に来たからには果たしておきたい目的のひとつ・味仙の酢豚が待っていたのです。

(そしてこの名古屋での食べそびれは翌日、京都で取り返すことになる)

4d)味仙本店で酢豚と台湾ラーメンを食べる

「名古屋の台湾ラーメン」場合によっては「名古屋の台湾ラーメン・アメリカン」としてネタにされがちな台湾ラーメン。そこから派生して台湾まぜ麺とか台湾まぜ飯とか、要は「辛口ミンチをトッピングしたら台湾」という誤解がまかり通っているのだけど(現実の台湾にそういう料理はたぶんない)(逆に台湾に「日式(日本流)台湾○○」が持ちこまれ「これがww台湾www」と笑われる日を楽しみにしている)事実として元祖にあたる名古屋・味仙の台湾ラーメンは旨い。

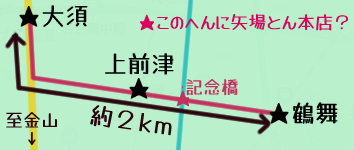

まず東京だと神田に「のれん分け」した味仙があります。そして名古屋駅の構内にも支店があるけど混んでそうで入ったことはない。他の支店はよく知りません。自分にとって味仙は(神田と)矢場町にある支店・今池の本店になります。

今回は夕方しか開いてない今池本店へ。ここの酢豚はパイナップルはもちろんタマネギ・ピーマン・人参も入ってないある種の酢豚好きには夢のような肉だけの酢豚で、もう一度これを食べておきたかった。

矢場店の台湾ラーメンはスープが透き通った感じ(神田店もこちらを踏襲してるっぽい)だけど、今池本店のスープは紅く濁った感じで少し酸味があるんですよね。初めて食べた頃は赤く浮かんだトウガラシをまめに拾って除けていたけど、この晩は一緒に構わずすすりこめた。そして酢豚。吾が生涯に悔いなし!と思っていたら、隣で炒飯とビールをキメていたお兄さんが「追加でアサリラーメンお願いします」あ、アサリラーメンだとぉ!?(to be continued...)

ま、(to be continued...)は冗談として、昼も夜も開いてる矢場店のほうで台湾ラーメンのミンチ肉がホルモンに置き換わった(そして変わらず辛い)ホルモンラーメンを食べたことがあって、あれも美味しかったですね…矢場店の酢豚は刻みネギと生の刻みニンニクが薬味でドッサリかかってコレまた旨辛く「美味しいけど味仙の酢豚に求めてるのはコレじゃない…」と思ったのでした。でも、あれはあれで食べたくなる味。神田店にあったかしら。左から矢場店の台湾ラーメン・ホルモンラーメン・酢豚の画像を載せておきます。

味仙の台湾ラーメン(ホルモンラーメンも)は器が小ぶりで、他の料理と合わせやすいのが台湾ぽいなーと思ってます。丼ひとつにガッツリ盛って完結させる日本式のラーメンや丼物とは別の文化。

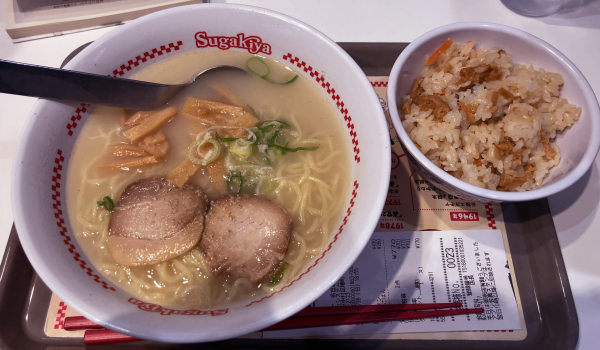

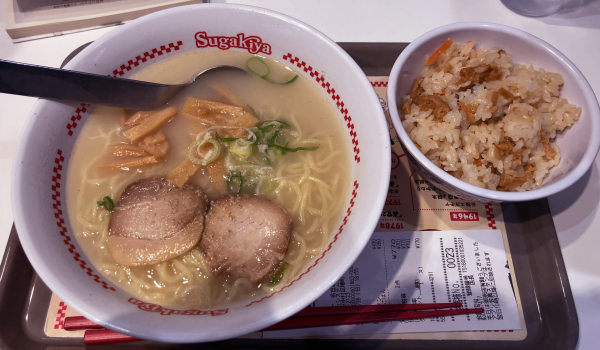

4e)名古屋で「すがきや」のラーメンを食べる・その他

台湾ラーメン(神田でも食べられる)の他にもうひとつ、名古屋で食べておきたかったラーメンがあって、まあインスタントでは全国で手に入るだろう「すがきや」のラーメン。20年以上も名古屋に足を運んでおきながら、実はキチンと食べたことがなかった。一度くらいは食べておかないと名古屋に申し訳が立たないのではないか。食べました。

(ハシゴではありません。別の日に行ってます)

…まあふつうでした。そもそも、すごい味を期待するものでもないでしょう。老若男女お子さまでも食べやすい柔らかな麺、あっさりめのとんこつスープ、ちょっとおやつの代わりに的なイメージなんかな。中高生の放課後を中高年が(←つまらん)お裾分けでいただいた感じでした。

* * *

実際には車道いっぽん隔ててるんだけど、名古屋駅から歩いていくとロエベ(ローウィーじゃなかった)→カルティエ→クリスチャン・ディオール→ルイ・ヴィトンといった高級ブランド・ショップの連なりに

(質屋の)コメ兵が同じ並びみたいにシレッと隣り合ってるように見えるの

今の日本の何ごとかを象徴するみたいで、著しく批評性が高い現代美術のインスタレーションかと思た。

他の大きな街と同様、ドラスティックに変わる部分と、あまり変わらない(でもじわじわと変わってる)部分を併せ持つ名古屋。ド派手に変貌した駅向かいの高級ショップ(+コメ兵)の並びとは対照的に、駅側で変わらぬ姿を見せる名鉄セブンの≒名古屋駅のシンボル「ナナちゃん人形」。でも行くたび替わってる衣装が今回は服が動画や広告を映し出すディスプレイになってて『三体』とか『荒潮』みたいな中国のSF小説みたいでした。

それにしても、名古屋駅のツインタワーって、いつからトリプルタワーになったんでしょう?

(この項つづく)

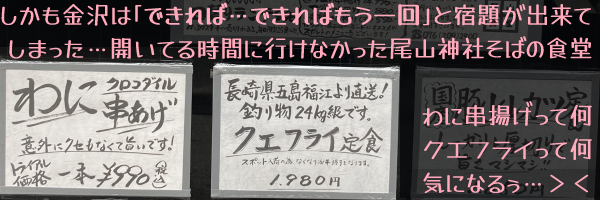

まあ金沢の食堂はオプションというかボーナス・ステージとして、さしあたり

1.一昨年にめちゃめちゃ楽しかった北海道まで鉄道で行く旅(青森函館を船で渡る)日和って帰路は札幌から飛行機で帰ってきたのを帰路も鉄路で夏に往復したい(夏の小樽に行きたい処があるのです)

2.18きっぷWで使って四国・九州・山陰の未踏の県を周遊したい。鹿児島・沖縄間は船があるので実は渡ってみたいとも思っている

3.可能ならもう一回くらい台湾に行きたいので無駄に戦争とか煽るの本当にやめてください

というわけで、今回は4.本州まんなかあたりの未練をザザッと片づけてきました。で、帰ってきて(とゆうか行ってる間から)感じていた教訓はこうです:

今週から来週にかけて(たぶん再来週も)の教訓:旅行を「エキストリーム・スポーツ」と取り違える生きかたは、そろそろやめたほうがいい

「18きっぷで鹿児島まで行って、船で沖縄に行く」いや物理的には可能、可能だけどサ…

* * *

4a)沼津で「のっぽ」を食べる

まずは東海道線で横浜から静岡を経由して名古屋に向かいます。たとえばこの時、今では数時間待ちがデフォルトになってしまった人気ハンバーグ店「さわやか」は「もう自分の割り当ては食べ切った」と未練を切り捨てているわけです。

沼津で途中下車。アニメ『ラブライブ!サンシャイン』の舞台ともなった現地の駅は

1月1日が誕生日にあたる生徒会長ダイヤさんのお祝い仕様。

熱心なファンは沼津に移り住んだというくらい、この種の「聖地」では成功した事例だと思いますが、僕は巡礼までする体力はなく昔から現地で親しまれている地元パン「のっぽ」購入で済ませました。細長いコッペパンにクリームを挟んだ、ヤマザキの「ナイススティック」と同形状の菓子パンですが、ナイススティックや、あと細長ロールケーキの「ロールちゃん」がどんどんシュリンクしていった中、「のっぽ」は変わらぬ長さを保持しているように思えます。駅のキヨスクで基本のクリームほか常時5種類くらいのフレーバーが売られていて、今回はクリームのほかにアニメの面々がプリントされた期間限定の「みかん」を買いました。リーダーの千歌ちゃん(髪がみかん色の子)が地元のみかん大好きという設定です。

時間調整で途中下車した浜松(オルゴール記念館をリコメンドいただいた事があったけど、これは果たせないかもなぁ…)駅構内の、かわいらしい「広告募集中」の広告。

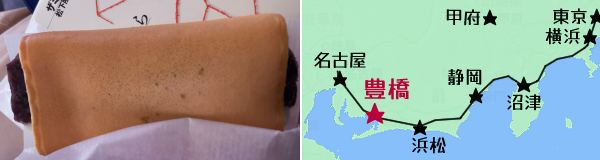

駅から駅の間に楽しい眺めはいくらでもあるので(本を読んでたり眠ってたりで見落としがちでもある)鉄道の旅というのも貧相といえば貧相だなという気持ちはないでもない。とは言うものの電車は進む。豊橋は一昨年、東京で仕事が終わったあと18きっぷで名古屋まで到達できないので漫画喫茶一泊の宿に選んださい(だから旅行はエクストリーム・スポーツじゃねいんだぞと)放映予定のアニメの立て看やらポスターやらがバンバン展開されてて(ちょっと面白そうだし当たるといいね)と思ってたら、聖地として成功したかは不詳なれどアニメ自体は大ヒットした『負けヒロインが多すぎる』通称マケインの舞台でした。ずっと昔からこの駅では、乗り継ぎのついでに「あんまき」を買ってます。自分が好きなのは、あんと一緒にクリームチーズ(チーズクリーム?)を巻き込んだチーズあんまき250円。

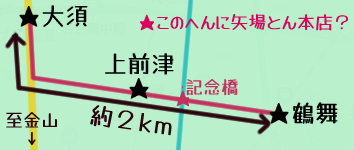

4b)名古屋・大須で団子を食べる/鶴舞公園を散策する/林さんが憑依する

かれこれするうち名古屋に到着。まずは昔ながらのアーケード商店街・大須へ。元々は「名古屋の浅草(庶民的な門前町)」だった印象が「名古屋のアキバ(電気とオタク)」を経て「名古屋のアメ横」に??前に来た時より食のエスニック化が加速してる印象。料理店もだけど、アジアン食材店が増えた気がして、個人的には良かれと思う。そうした食材を需要する外国ルーツの人たちが増えただけでなく、日本ルーツでもアジアの食材が身近になると生活の可能性がグンと広がるはず。

でも今回の目的は新雀本店ひとつ。一本100円の串団子、いわゆる「みたらし」だけど甘味のない醤油味は無二とまでは言わないけれど(別に各地でみたらし見るたび食べてるわけではないので)少なくとも随一を名乗ってよさそうな一品。

ここから以前ネットで「名古屋では鶴舞公園がいいよ」と読んだことのある場所まで30分ほど歩くつもりが

ふだんなら何とも思わない景色にとつぜん魅了されてしまう旅先マジックがここで発動。

東京・神田あたりでよく見かける、二階建てくらいの小さな商店がファサード(前面)が銅板ですっかり緑青色になった通称「看板建築」は間違いなく日本近代建築史(あるいは路上観察学)のトピックを成す特色ある様式なんだけど、慣れきってしまったせいか手元にパッと出せる写真がない。気になるひとは各自で調べてほしいのですが

大須から鶴舞に向かう大通り・上前津駅の近辺で見かけたこの建物は、見たところどうにもコンクリとしか思えないのに全体・とくに前面が緑青みたいな青緑になってて不思議。隣接してる神社の、こちらは銅葺きの真緑に合わせてでもいるのだろうか?

「記念橋」って何の記念よ?と後で確認したら「明治43年に鶴舞公園で開かれた共進会のため道路が新設されたのに伴い、名古屋初の鉄石混合橋が掛けられた」という記述を発見。

・関西府県連合共進会に向けて 記念橋(伊藤正博「名古屋歴史ワンダーランド」24.6.16/外部リンクが開きます)

共進会・道路・橋そのもの、何を記念したかは未だ不明ですが何となく満足。

しかし記念橋も緑青色のコンクリも、旅先ハイでなくてもカメラを向け、知りたくなるもの(個人差があります)。「あ、これは旅先で(あるいは5時間睡眠の朝3時半起きで)気が変になってる!」と自覚したのは、マンホールのふた研究家(そういうひとがいるのです)の林丈二さんが憑依したかのように路上のフタ写真を片っ端から撮りたくなった時でした。

そもそも人が入れないような小さなフタを「マンホールの」と呼んでいいのか分からないけれど、まずは「ガス」。ここから全てが始まった。

タイプ「八」。地元の有力企業か。八丁味噌との関係は不明。

ボルト/ナットのような六角形を六角状に敷き詰めたデザインも特徴的。文字でないロゴは「シドニーオペラハウス」と仮称しておきます。

デザインは違えど(あ、でも金属の外枠の中にアスファルトなりセメントなりを中心のロゴだけ残して敷き詰めるコンセプトは一緒なのか)真ん中のロゴは同じで、たぶん電気の「電」の下半分がモチーフ。

水の波紋にアメンボが刻まれた水道局のマンホールは、マニアでなくても見覚えある名古屋のシンボルなのだけど(個人差があります)歩るってく途中で横切った工事現場が

「あーキミ!そっか!水道局の工事な!!」と一目で分かって面白かった。

ガス、電気、水道と来たら電話なんだけど、おっと懐かしい電電公社。

ロゴのまわりを取り囲む滑り止めの模様がTの字を組み合わせていて(テレホン&テレグラム?)それで中央のロゴマーク自体もTふたつをギュッと丸めて循環する輪にしたデザインだったのだと気づかされる。

上水(ここをふだん飲む水が通ってるわけですね)には仕切弁とソフト弁があるらしいのも気づきだった。よく見ると両方とも(上でも見た)マル八のロゴがある。

下の二つは用途不明だが、左の舵輪を模したように見えるのは水関係、右も真ん中の星形の中にギリシャ神話に出てきそうな海ヘビっぽいのが刻まれてる事からして、やはり水関係なのだろうか。右の海ヘビ(仮)マンホール、周りの滑り止め模様も真ん中の星形も同じパーツ(滑り止めは大小の四角・星形は大小の十字星形)を組み合わせた模様でかなり凝っている。そしてよく見ると「ブロックV」なる文言が←これは検索しても分かりませんでした。

色々と見た中で芸術点が一番高かった小さなフタはアブストラクト。どの方向から見るのが正解かすら分からない。

そして一番(旅先ハイで)笑ったのは、十分に人が入れるマル「警」マンホール。コレに警官が潜んでてイザという時はヌッと出てきたり、上からガンガン蹴ったら「やめーっ公務試行妨害で逮捕するぞーっ」と怒られたり、あるいはこの中(というか底)が繋がってて『第三の男』みたいな追跡劇を繰り広げてるかと(ねーよ)想像すれば可笑しいけれど

実はそんなに可笑しくない。ちょうど旅先読書で1920年代ソ連で書かれたディストピア小説を読んでたせいもあり、マル警のロゴを囲んだ滑り止めの模様も管理社会を象徴するミツバチの巣に見えてくるのでした。くわばらくわばら。

都市論の好著として何度も引き合いに出している矢部史郎『夢みる名古屋』(21年2月の日記参照)で名古屋が人間性より生産性を優先して造られた都市である(悪名高い「排除ベンチ」も名古屋で最初に生まれたという)象徴として提示されていた、人が渡るには横幅が広すぎる車道。特に真上に高速を通したため設けられた無情に広い中央分離帯が非人間性の最たる感じなのだけど

そこに強引に人間性が乱入してくるのも名古屋かも。

鶴舞公園を散策してきました。

やー良かった。いい具合に閑散とした真冬の公園。何処か園内の会場からアイドルのステージらしき歌声と、それを圧するような野太い「オタ芸」のコール。君たち、なんというか、ひとを愛でたり愛したりする方法を根本から間違えてる(かも知れない)ことが雄弁に示されちゃってるの、分かってるのかなあ…まあそういうのが楽しい時期もあるんだろうけど、それで「女性に愛されないのは不当だ」はねーべ。

映える田楽セット(税込み千円也)をいただいて、

次なる未練=名古屋港水族館に向かいます。(この項つづく)

(25.12.03/小ネタってレベルじゃねーぞ)何年か前に今年の流行語は「ゲゲゲ」だか「ゲゲゲの」だかだと仄聞して世間に疎い僕が「それってどういうこと?みんな日常会話で『ゲゲゲ』とか言ってたの?ジェジェジェじゃなくて?(ジェジェジェだって能年玲奈さん以外が日常使いしていたわけでもなかろうが)」と訊くと「そうじゃないけど流行ったじゃない『ゲゲゲの女房』」…でもそれは流行ったテレビドラマであって流行「語」ではないんじゃないの!?と思って以降、それ以前にも増して(この国で発表される)流行語・新語大賞・「今年の新入社員は○○型」のたぐいには軽蔑と無関心しかないのだけれど(海外のたとえばOEDが選ぶ新語などはそれなりに敬意を払ってる。十年ほど前に同年を象徴する新語は「フェイク・トゥルース」ですと言われた時には「やばい時代がきた…」と慄いたものだ)

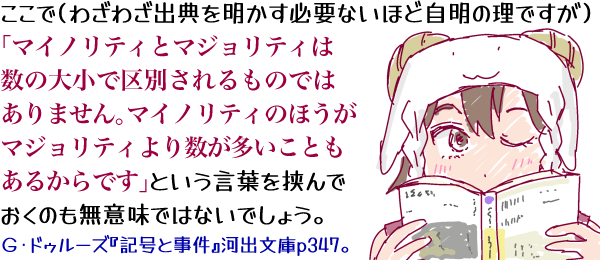

僕が単独で今年というか今この国の世相の一局面を呼ぶのに一番ふさわしい(かも知れない)言葉として思いついたのは「ノイジー・マジョリティ」だった。もちろん元々言われていたのはサイレント・マジョリティとノイジー・マイノリティという対比であって、「ノイジー・マジョリティ」なる語はWikipediaにも、たぶん現代用語の基礎知識にも広辞苑にもない。僕の観測範囲ではネット言論(?)に軸足を置いた「ニコニコ大百科」だけが同様の語を「発見」していて、その記述への賛否はともかく「さもありなん」とうなづけた。いや、「多数派であることを利用して、多数派に認められるべき範囲を超えた権利を行使する、あるいは主張しようとする」という要約は過不足なく正鵠を射てはいるだろう。

・参考:「ノイジー・マジョリティ」(ニコニコ大百科)(外部リンクが開きます)

誰かが何かを強弁するにあたり「なぜなら、これがマジョリティの意見だから」が盾にされる時代。マジョリティが、マジョリティであることを盾に無理筋を通す時代。端的には高市政権の誕生=ノイジー・マジョリティがついに天下を獲ってしまった年として2025年は総括できるかも知れない。これが「頂点をきわめたら、後は落ちるだけ」なら良いのだけど。

まあ何年か前にやはり、この国の政治をあらわすのに最適な言葉じゃないかと思った「クレプトクラシー」(何それというひとは検索してね)も別に日本語化しなかったし、ノイジー・マジョリティも世間的に流行りはしないだろうとは思うけれど、オタクすら自分の推しが「覇権」であることにすがろうとする現状では(そうでない人まで)マジョリティの価値観で振る舞おうとする「マジョリティ憑依」の時代も、残念ながら続くのかも知れない←これも本来は「マイノリティ憑依」という揶揄の言葉の裏返しなのだけど、すでに「(平社員やそれ以下のくせに)経営者目線」みたいな言われかたで顕在化はしてますよね?「ルールを守れ」と自分に都合のいいルールだけ遵守を叫ぶのも、このマジョリティ憑依の一環ではあろう。もしかしたら、こちらは急激に共通語化しつつある(?)「エキストリーム・センター」も。What d'you say? (どう思います?)

(25.12.09)ペットショップ・ボーイズのドキュメンタリーぽい映像がYouTubeに投稿されていて、彼らの出世作「ウエストエンド・ガールズ」は

・荒削りな最初のバージョン(1984年)(外部リンクが開きます)は全然売れなくて、

・テンポを落として丁寧に録り直したバージョン(85年)(外部リンクが)で初めて評価された―という内容は(知らんかった+そりゃあ後者が売れるわ)いいんだけど、動画ではメンバーがスタジオで試行錯誤する当時の様子が生成AIで「再現」されていて、ちょっと待ってコレって悪い言いかたをすれば「ディープフェイク」って代物じゃないの?

同じ投稿者はヴァン・ヘイレンやデュラン・デュランの「裏話」も上げてるようで、僕は反射的にチャンネルごとブロックしてしまったのだけど、そのうちもっと日本人ウケする「×-JAPAN(いちおう伏せ字)解散の真相」とか、いや「悪夢の民○党・政権崩壊の裏側」「C○LAB○(いちおう伏せ字)影の悪事」などAI生成で出回ったら(もう出回っているのかも)吾々ひとたまりもないのでは。

件の洋楽動画は海外からの翻訳ではなく日本で作成された物のようで、もちろんこうゆうのは日本人の専売特許じゃなくて、世の中には「ジブリ映画の画風で凛々しく生成されたイスラエル兵士」なんて代物まであるみたい(見たくない)だけど、こうゆう分野で少なくとも抜きん出ようとしないでほしい…という程度には自分にも祖国や同胞を想う(憂う)心情はあるらしい。なにしろ「さすがにやりすぎでは」という自制や「たしなみ」センスや趣味(テイスト)以外こうした動きに歯止めがない現状、誰ぞに「プリンシプルがない」と言われた日本人には悪い意味で最良の環境かも知れず、そのうちビートルズの「新曲」とか出てきそうで今から憂鬱な、ジョンの命日の翌日。

(25.12.10)てゆかAI生成なんかの手を借りるまでもなく、この日本はジョンの「あなたが望めば戦争は終わる」という歌詞すら(誰に忖度したのか)販売者が差し替え「なかったこと」にして恥じることのない国だったことを、そろそろ思い出したほうがいい。

・John & Yoko Plastic Ono Band + Harlem Community Choir - HAPPY XMAS (WAR IS OVER)(YouTube/外部リンクが開きます)

これはいつもの「うろ憶え」ではなくハッキリ断言できる話だ。かつて東芝EMIが売り出した「ハッピークリスマス」のシングル盤は最後の「War is over if you want it」という中学生でも聴き取れる英語を「ハレ ラマ あなたがお望みなら」と謎の宗教用語(?ハレ・ラマって何だよ)に差し替えただけでなく、冒頭でヨーコとジョンが各々の離婚で離れ離れになった吾が子に呼びかける「ハッピークリスマス、キョーコ(京子)」「ハッピークリスマス、ジュール(ジュリアン)」というメッセージまで「ハッピークリスマス、ヨーコ」「ハッピークリスマス、ジョン」と書き換えていた(なんで自分に呼びかけるんだよ)。反戦とか離婚といった「ハッピー」らしからぬ要素を抹消したかったのか。世界はひどく間違ってる・「だからこそ」ハッピークリスマスと唄った歌詞を「そういう面倒なこと抜きに、ただただ甘やかし甘やかされたい」という理由で「なかったこと」に出来てしまう、そんな国、世界の他にあるだろうか。

それがこの国だ。色んな形でみんな見知ってるはずだ。反戦ひとつ取っても、War is overより宗教(??)のほうが「安全」だという思い込みから、地下鉄サリン事件や元首相狙撃事件を見ても、まだ醒めないか。そろそろ向き合ったほうがいい。

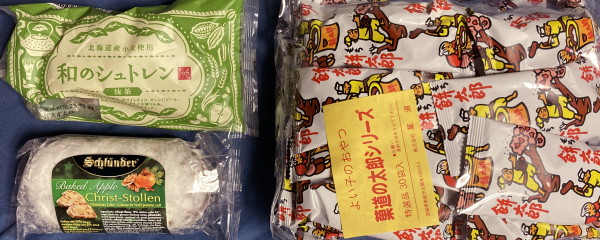

(25.12.11)昨年の今ごろは旅に出てて戻ったら完全に時機を逸していたため、今年は忘れぬうちにと近場のKALDIへ。「??すいません、去年はもう少し大ぶりのがありませんでしたっけ??」「申し訳ありません、大きいのはもう売り切れてしまいました」おおお、早々にシュトーレン、なんちて…

※昨日・一昨日と悲憤慷慨だったため今日は無害な駄洒落でバランスを取ろうとした模様。客観的には「支離滅裂」にしか見えない気もするが。

「在庫がある店舗をお調べしましょうか」と言う親切な店員さんのいる(あ、大丈夫です自分で探してみますハハハ)その店舗で小ぶりな和風のを購入。抹茶味、いちど食べてみたかったんですよね。他の店舗にも大きいのが無かったら、小さくてふつうのを買い足して、交互に食べてクリスマスまで保たせます。

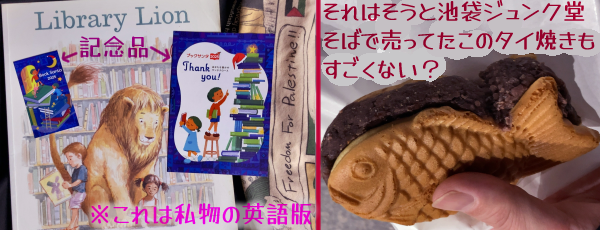

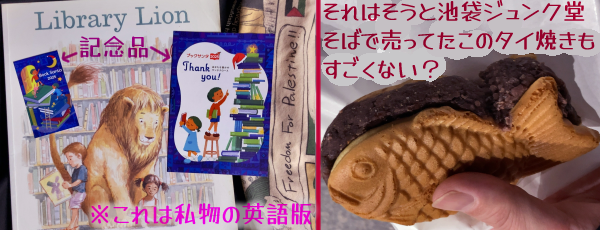

(25.12.06)レジに絵本を持ってって「これ、ブックサンタ(外部リンク)でお願いします」と言うときの晴れがましさ。今年は久しぶりにミシェル・ヌードセン作/ケビン・ホークス絵/福本友美子訳『としょかんライオン』(岩崎書店/外部リンクが開きます)を選びました。愛のために自らの愛を断念する試練から逃げなかった者こそが、真の愛を得るという、ほろ苦くもハッピーな寓話。そしてキャロットケーキの本体のようにスパイシーで複雑な味わいのオトナたち(含む成獣)の三角関係と、その上に乗ってるフロスティングのように真っ直ぐ甘い子供たちの(ライオンへの)愛の対比が、また良いのよ。

ちなみに自分が自分のために所有してるのが英語版なのは、邦訳より300円ほど安かったからです。そんなケチンボウもニッコリのタイ焼き屋はこちら:新宿椿庵・池袋店(外部リンクが開きます)厚焼き240円。代官山と笹塚にも店舗がある由。

(25.12.13/例によって小ネタにしちゃ長いが)

「子供の頃からお仕え申し上げてきましたが(中略)今やめてくださいと申し上げるほどの/ご奉公はないと思います」

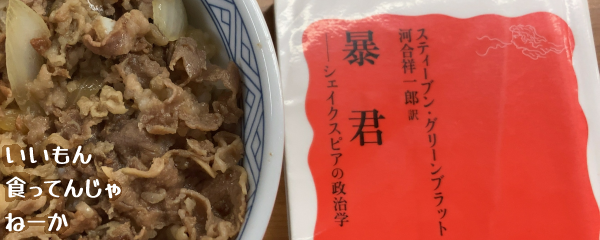

古代ローマの無神論者ルクレティウスの再発見が「死後の復活」を基盤にしていたキリスト教社会を根底から崩壊させ(かつ虚無への恐怖に裏打ちされた現世利益の追求=近代の悪夢に導い)たと説く『一四一七年、その一冊が世界を変えた』の著者グリーンブラット。その彼が本分であるシェイクスピア研究のキャリアを叩きこんだ『暴君』(原著2018年/河合祥一郎訳・岩波新書2020年/外部リンクが開きます)は「一五九〇年代初頭に劇作をはじめてからそのキャリアを終えるまで、シェイクスピアは、どうにも納得のいかない問題に繰り返し取り組んできた。-なぜ国全体が暴君の手に落ちてしまうなどということがありえるのか?」(強調は引用者)という冒頭から、民もまた当てにならないとしながらも、拷問を命じる侯爵を諌めて秒で刺殺される『リア王』の名もなき端役に希望を託す末尾まで、コンパクトながら渾身の一冊。

シェイクスピアが生きたエリザベス朝は「治世者を暴君と呼ぶ者は謀反人なり」と法に定められた時代で、同時代の劇作家たちの投獄や暗殺を目の当たりにした彼は薔薇戦争や古代ローマ=過去に舞台を移して「今」の政治を描き続けた(と著者は説く)-同様の理由で江戸の歌舞伎が鎌倉時代や室町時代を舞台にしたように。その意味で(本当はこの日記も赤穂浪士討ち入り当日に合わせたかったけど前日にフライング)この時季に相応しい読書だったし、何より「過去の」シェイクスピアを語ることで著者グリーンブラットが標的にしているのが「選挙が最悪の結果になってしまっ」た(さて、どの選挙でしょう?※)現代・現在なのも疑いようがない。※ヒント:本書では『ヘンリー六世 第二部」で識字者を吊るせとポルポトばりに主張する暴徒の首魁が「make Britain great again」扱いされてます…

「暴君は、法に無関心なだけではなく、法を憎んでおり、法を破ることに喜びを感じる」「ポピュリズムは、持たざる者の味方をするように見えるが、実は巧みに民意を利用するものでしかない」「普通なら、公的人物が嘘をついたと露されたり、真実がわかっていないと赤恥をさらしたりすれば、政治家としておしまいだ。ところが、その常識が通用しない」そして「どんなに狡猾に頭角を現そうと、一旦権力の座に就くと、暴君は驚くほど無能」だと看破し、そんな「暴君の手に落ちてしまった社会を襲う恐ろしい結果」を語る言葉は、著者自身が意図した2018年の「現在」すら超えて、シェイクスピアが生まれた島とユーラシア大陸を挟んで反対側にある、2025年の極東の島国で今こそ読まれるべきなのかも知れません。

(25.12.14)それはそうと年末は年末でも昭和16年の年末にタイムスリップしたような文藝春秋(最新号)の表紙とヘッドライン(外部リンクが開きます)に改めて最悪の歳の瀬だなあと。これで上手くいかなくても(上手くいくはずないんだけど)こいつら絶対に反省しないし、80年前にも反省なんかしなかったんだよね…

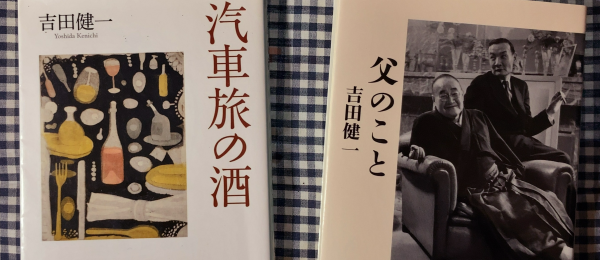

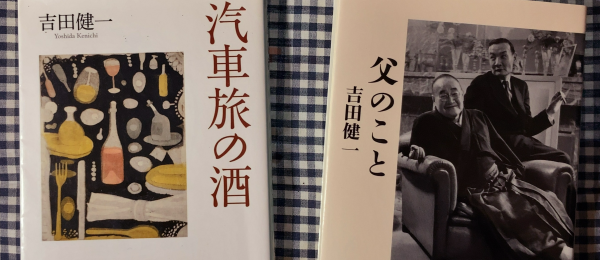

(25.12.15)そういえば父は「吉田健一では『瓦礫の中』が好かった」と言ってたことがあったっけと思い出し、あてずっぽうで古書店街に出向くも当然のように見つからず。後で調べたらお目当ての文庫版は絶版久しくてAmaz○n(いちおう伏せ字)なんかだと数万円。単行本だと二千円そこそこだが、まあ年末に実家に帰省して探すのが先か。

代わりでもないけど『汽車旅の酒』(中公文庫)を。これ、すごく好いですよ。読みやすくて入門に最適だと思う。そして「毎日毎日仕事してると厭になるので数ヶ月に一度くらい旅に出たい」という冒頭から異様な共感性の高さ。「仕事をするとか、稼ぐとかいういことの他に、人間の生活が広大に横たわっている」のを実感できるのが旅先でのんびり過ごしてる時だけなのはおかしい・「これをどうにかして取り戻す他ない。東京にも生活があっていい筈なのに」とか「それな」のつるべ打ち。ただし周知のとおり(?)このひと「旅費を出すのでNYに行きませんか」「呑み放題できる?」「そこまでは出せませんけど、NYですよ?」というやりとりの後「二十四時間しらふでいい気持ちになっていられる国が、世界中のどこに行ったってあるとは思えない」(からヤダ)と拒否っちゃう人なので、僕みたいな下戸じゃなく呑んべの人のがさらに共感度は高いかも(ただし東北を愛する人は逆鱗に触れるかも知れない箇所もあるので注意)。旅先で呑んでたら現金を使い果たしてしまい、残りの日程で一日一杯しかビールが飲めない、つらい、悲しいみたいな話が何度も出てきて、同じネタを使い回してるのかと思いきや別々の旅先で何度も路銀を呑みきって窮地に陥ってるのであった。そういうの真似できないけど・真似できないだけに痺れる憧れるというひとにオススメです。

一緒に買った『父のこと』は言うまでもなく父・吉田茂を語ったエッセイをまとめたもの。これは日を空けてゆっくり読むつもり。そういえば近ごろエッセイストとして話題の(?)彬子女王、太郎の姪ということは健一の遠縁でもあるわけで、文才の隔世遺伝を少しは感じさせるものがあるのだろうか。このまえ帰省したら、吾が母が楽しそうに読んでいたけれど。

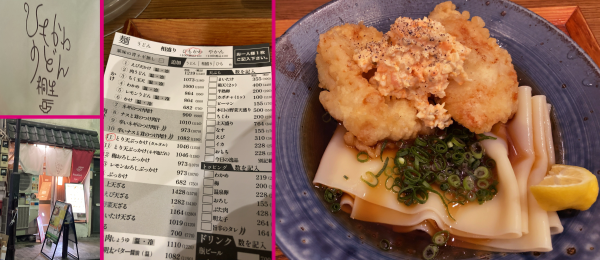

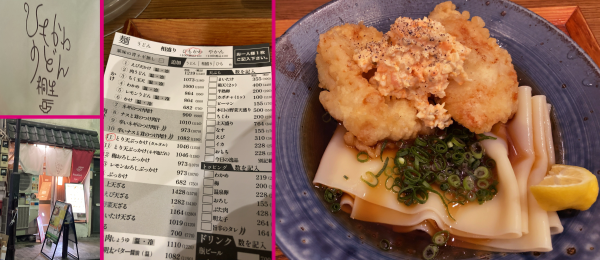

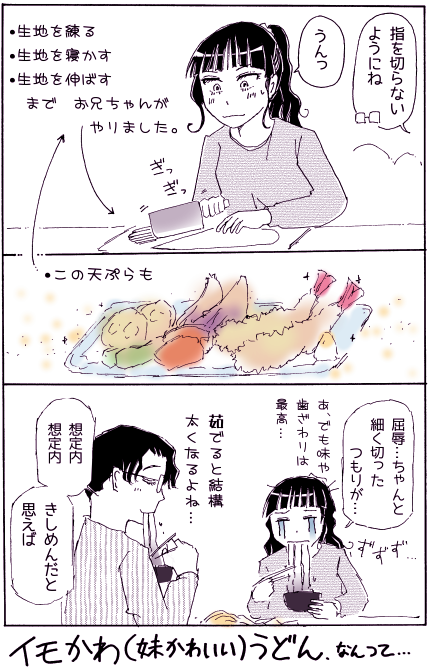

(25.12.19)例によって池袋で道に迷って、迷った先で桐生名物「ひもかわうどん」のお店に遭遇。いや流石に歩いてて群馬まで行っちゃった訳じゃなく豊島区内の話。でも店内のフリーWi-Fiで確認したら、たしかに道を逆走してました(笑)。画像のとおり帯のように薄く幅広い生地を実際に食べるのは初めてだけど、これがモチモチでトゥルットゥル、おいしい!折角なので一緒に注文したタルタル鶏天も、極厚の鶏むね肉が割り箸で切れるくらいの柔らかさ(もちろん繊維に沿ってですが)。カウンターに束で置いてある伝票に赤エンピツでチェックを入れて、店員さんに渡して注文するシステムは台湾風(中国風?)、それでいてレジはタッチ決済やスマホ決済まで対応と「新しいローカル」な感じ。

うどん+唐揚げ1150円+ひもかわ変更110円で1260円。不況に負けず愛され長く続いてほしい。

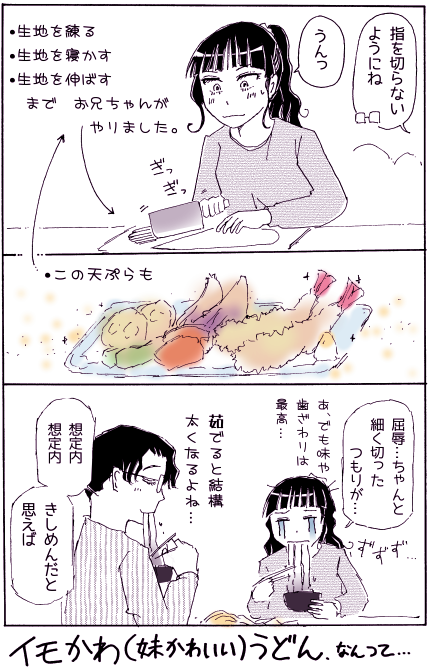

折角なので5年ほど前「ひもかわうどん」の名前と存在だけ知ったころ描いたまんがも再掲。

(25.12.21)長野県のローカル記事「上田市が恒例の「ささえあい年末市」開催を断念」(信濃毎日新聞/25.12.20/外部リンクが開きます)に考えこんでしまう。「コメの他、レトルトカレー、乾麺、缶詰など2千円相当を袋に詰め、生活が苦しい人たちに配ってきた。口づてに広まり、利用者は年々100人ほどずつ増え、昨年は456人。上田駅周辺から約1㌔の車列ができたという」それが米はじめ食材の高騰により支援=寄付するほうも力尽きた感じのようだ。今年も開催されれば更に列を伸ばしていただろう、全国各地で同様の催しに並んでいるだろう人々の姿を、人里に迷い出たクマに重ねると怒られるかも知れないが、逆に「クマは迷惑」「自衛隊に駆除させろ」と言うひとたちは「食材を求めて並ぶのがヒトなら、そちらは助けねば」と思うかどうか。

東日本大震災にも耐え抜いた(生存者バイアス)、新型コロナ禍も耐え切った(生存者バイアス)社会の背骨が、ついに折れたように見えなくもない―気候変動を見ないフリも含めた、ぶっちゃけ人災によって。僕もしょうじき旅行など「これが最後(から三番目か四番目)の贅沢」みたいに感じながら、いそいそ旅程を編んでます。

(25.12.22)人麻呂の「長々し夜」が「禍々し夜」だったらホラーだよなと思ひて詠める:

(年に一度の流血祭りに沸きかえる呪いの里をそうとも知らず訪れてしまい、襲いかかる村人の二、三人は斬り伏せて山に逃げ込んだものの多勢に無勢・孤立無援なれば生きて都へは帰れさうになひ)

(25.12.23)ロクでもないこと(昨日の小ネタ参照)を思いつくのは失調のサインだったのかも。夜中に腹痛で何度も目が醒め、やー久しぶりに嘔吐まで。もちろん下げるほうも下げてる(ビロウですみません)。皆様まあ御存知のとおり吐くと内臓がよじれるように苦しく、あのアルコールで吐く人たちは、この苦痛と引き替えでも酔いたいものかねと感心したり(いや…そう苦しくない嘔吐とガチ苦しい嘔吐があった気もするが)やっぱり寝床で動けなくなった高校生のころ「実存とか吾思うゆえに吾在りとか言うけど、当の本人が腹痛になったら哲学者だって哲学どころじゃねえよな」と思ったりしたのを思い出すなど。

朝の時点では体温36.5℃で「熱はありません」と欠勤の報告をしたけれど、そのご寝てるうちに36.8℃・36.9℃まで。漫画なんかだと「熱が38℃も!無理しないで」とかあるけれど、この37℃手前の時点で既に身体のふしぶしが痛くて起き上がれないの、もしかして自分が極度に苦痛に弱いのか。今は痛み止めで動けるようになり、こうして実況などしています。きのう冬至の南瓜も食べたんだけどなあ。

(同日追記)寝て起きたら37.7℃マークしてた午後8時…逆にこの域に達すると節々の痛みとかない感じかも…とりあえず寝て、寝て、下がらなければ発熱外来ですね…おやすみなさい…

(12.24/1:30)37.2℃。

(12.24/3:55)36.9℃。はい、今日も休むですよ。

(12.24/18:38)36.5℃。クリスマス・イブといえばチキンにしなぁーい?ということで手羽元のスープ。大根の健胃作用に期待。シュトレンは明日のクリスマス当日に食べ切る予定。

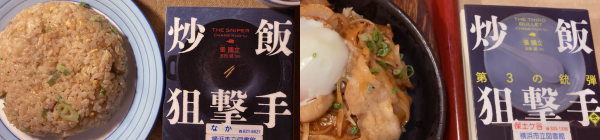

(25.12.25)『炒飯狙撃手』を読みながら始まった一年が『炒飯狙撃手 弐』で暮れていくのも悪くない気がする…実際には1月も先に何冊か読んでたし、この後まだ何冊か読む予定だけど。良い本を沢山読めたし、前半は良い映画にも恵まれた。原稿は全然進まなかったし良いことばかりでもなかったけれど、身の詰まった一年だったとは言えましょう。

なお朗報として『炒飯狙撃手』本国台湾では第三作が刊行済だとか。ふふふ楽しみ。

(25.12.31/この小ネタも12月分に拾遺しました)12月は二つの小さなシュトレンを少しずつ食べたので

1月は久しぶりに「餠太郎30袋入りパック」を一日ひと袋ずつ食べていく所存。いや、それ以外のおやつを避けてけって話で…そっか、こういうのを「来年のことを言うと鬼が笑う」て言うんだな。鬼を笑い返せるかな。

何しろ読んだのが子どもの頃だったので流石に途中で挫折した大河小説を、数十年ぶりに思い出したのは(そうではないかも知れない)という疑問のためだ。老いだって治癒できる、と言いたいのではない(どちらかという人類・とくに豊かな人類はそちらの可能性に御執心なようだが)。賢者は言った-老いは病ではないのです。果たして本当にそうなのだろうか。

* * *

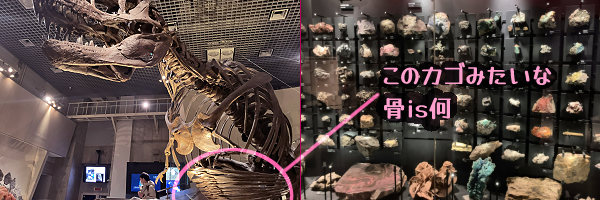

小石川植物園の刺激が恐竜の化石への関心まで賦活した(先週の日記参照)ように。

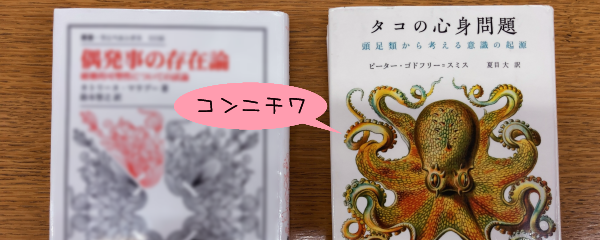

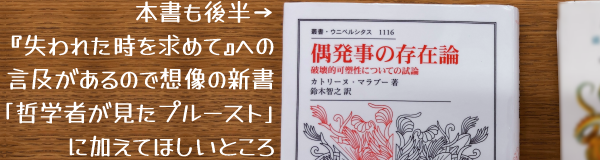

カトリーヌ・マラブー『偶発事の存在論 破壊的可塑性についての試論』(原著2009年/鈴木智之訳・法政大学出版局2020年/外部リンクが開きます)は例によって正直よく理解できた!とは言えないけれど(植物のことはサッパリだけど出向いた植物園と同様)とにかく景色が良くて、本論とは関係なく自分の身の回りの色んな物事が改めて新鮮に思えたわぁという、それはそれで快い読書でした。もちろん著者は「いやタコ(後述)とか関係ないだろ私の本論と向き合えよ」とキレるかも知れないけれど。

もちろん本論だって面白い。片手にヘーゲル・片手に脳科学の二丁拳銃で『男たちの挽歌』のチョウ・ユンファのように現代思想を撃ちまくる著者。本書では後者(脳科学の知見)を駆使して「事故や疾病などで人が全く以前の人でなくなってしまった時、前と同じ人と言えるのだろうか」という問いを提出する。古代ギリシャの変身物語では純潔な乙女が樹に変じても、乙女らしい本質は何処かに残っている(星座になった後のサソリやオリオンもそうだろう)。そうではなくて、以前の性質が全く失われても、人は前と同じ人だと言えるのだろうか?

マラブーの問いは(いやだから早速お前の都合で逸らすなよと怒られるかもだが)逆に、全く変わるほどではなくても日々刻々と変わり続ける自分を、どうして自分と思い続けていられるだろうという疑問を呼び起こす。十年前や二十年前あるいは子ども時代の自分は、なんであんな言動をとったのだろう、もはや今の自分は共感もできない、なんてことはないだろうか。大体こんなにも日々(ここから軽くジャブで死の話につき注意)死ぬこと=己の存在が消え去ることを恐れながら、どうして同じくらい激しく眠り=意識を失なうことを欲するのか(逸れてる逸れてる)

人は徐々に老いるのでなく、ある日とつぜん老けこむ・あるいは不意に「このひと(あるいは鏡で見た自分)すっかり老けてるじゃないか」と気づかされるものだ…という後半の論説も「分かりみ」が著しい。映画『2001年宇宙の旅』ってあるでしょ(逸れてる)。むかし観たよ、けっこう好きだったよという人は観直してみるといいよ。数年おきに観直してると、ある時ふいに、猿が骨を使うシーンでも、HALと人類の殺し合いでもなく、そして何の説明もない謎の八面体でもなく

謎の部屋に「招待」された主人公の老けきった顔が、映画の中で一番強烈なシーンに見える時が来るから。

個人的には(いや今までだって個人的な話しかしてないのだが)マラブーが「脳はこれまで一度も哲学の対象とはされてこなかった。(『情念論』における)デカルトも、(『物質と記憶』における)ベルクソンも」と苦言を呈してるところで、いやドゥルーズ=ガタリは?と疑問が生じて面白かった。ふたりが最後の共作になる『哲学とは何か』で、そのままでは把握できない世界というカオスを人間が把握(操作)可能とするには・哲学・科学・芸術と三つのアプローチがあってと説いていて「へぇドゥルーズとガタリ、芸術をそんなに評価してくれてんだ嬉しいなぁ」と思った話は前にもしたと思う。だが実はそのあと最後に(急に)著者たちは「つまり最後は脳の問題なんだよ」と言い出して読者の僕を困惑させてもいたのだ。わざと読み落としてるのかなぁ、その程度じゃ及第点を出せないのマラブー先生?

* * *

そして逆に、ここまで老いや死に肉薄しながらマラブー先生「アレ」は御存知ないのかなと改めて思ったのが『タコの心身問題』に出てくる死と老いの話だ。

本サイトで何度か「2021年じぶんが読んだ本のベスト」と言及してきたピーター・ゴドフリー=スミス『タコの心身問題 頭足類から考える意識の起源』(原著2016年/夏目大訳・みすず書房2018年/外部リンクが開きます)。しかし最も驚愕させられた箇所を紹介することは今までなかった。けれど皮肉なことに、マラブー先生が「それ」に触れていないことが、かえって書いておく動機のひとつになった。世に「老いとは、そして死とは何か」と説く本は(科学的アプローチであれ哲学的アプローチであれ)数多あれど、同書ほど大胆な捉えかたは、やはりタコという特殊すぎる対象を経由することなしには有り得なかったのではないか。その着想の極北を、改めて知らされた気がしたのだ。

『タコの心身問題』前半のハイライトは、やはりタコと人間では脳の(また脳!)つくり自体が違うという処だろう。人間どころか犬や猫・いやトカゲやカエル・魚類まで含めた脊椎動物全般の先祖とタコが進化の途上で枝分かれした時点で(神経系はあっても)まだ脳は存在していなかった。枝分かれした後に初めて脳らしきものを別々に進化させたのだ。(ちなみに昆虫の「脳」もまた別個に進化した、いわば収斂進化の産物)

そのため、人の全身の神経系は指の先まで頭部に鎮座まします大脳小脳のコントロール下にあるが、タコは手足(いやぜんぶ手か。いや足か。どっち?)に脳みたく「考える」神経の塊があって、頭部の脳が「し、鎮まれ俺の右腕(どれが右腕かは知らんが)」みたいなことが起きないでもないらしい。あまり面白いので、以前まんがにしたことがある。

(上記リンクか画像をクリックで電子書籍の販売情報・無料の試し読みページが開きます)

かように独自な脳構造を有し、カメレオンのように体色を変え、著者の主張によれば海底に集落(オクトポリス)を形成し、別の研究者によれば他の小魚を猟犬のように使役して狩りを行ない、なんならサッカーの試合の勝敗まで予言する…と最後のはまあ冗談だけど、

・参考:「タコが魚たちを率いて狩り、タコパンチで「喝」も リーダーはワモンダコ、探索者はヒメジ、アカハタがトラブルメーカー」(ナショナル・ジオグラフィック日本語版/2024.09.25/途中から会員限定記事/外部リンクが開きます)

そんなタコが、わずか数年という異様に短い寿命しか有さない。

樹木ならば何千年も生きる。人間だって80年は生きる。タコに限って、この衝撃的な短命の理由は何なのか。著者が提出する「答え(仮)」は問い以上の衝撃だった。

この先は『タコの心身問題』最大のネタバレであり、また人によっては強く打ちのめされかねないセンシティブな内容なので

(上のカットかココをクリックで開閉します)。

* * *

たたまれた部分を開いて読んだ人はお分かりのとおり、同書が提示した「生と死の妙案」には、仏陀も嘆いた老いと死の苦しみを解消する処方箋は・ない。もちろん人類は、どうにか死神との取引を出し抜けないかと、たぶん今この時も実験を続けている。その余慶で自分もこの齢まで生きられたと思えば、それを愚かな傲慢なと嘲る資格もない。

けれど老いや死を容赦ないほど科学的に解明されることには、そうまでして与えられた生命への畏敬を新たにさせる効果もあるようだ(個人の感想です)。ひょっとしたら一秒前の自分を、現在の自分と「同一」の存在と認識することすら厳密には錯覚なのかも知れない。自分が今ここに「在る」ことなんて広大な銀河宇宙の中では、小さな素粒子がひとつ・X線だかニュートリノだかを放つ極微な現象と、儚さにおいては大差ないのかも知れない(どうしてそう読むひとの心を挫くようなことばかり言うのだ)。

けれどその儚さは、かえって儚さゆえに今ある生命だか意識だかへの畏敬の念を新たにさせる。死があるからこそ生は美しいなどと気持ちわるいこと言う気はサラサラないが、死さえ精妙なファクターとして組み込んだ、生というシステムの奇跡的なバランスに舌を巻かざるを得ないとでも言おうか。

そうまでしてでも光を放ちたかった生命たち。その「仮定された有機交流電燈のひとつの青い照明」、いや「無数の」青い照明「たち」を得がたく、いとおしく思うのだ。んー、結論が弱いかなあ。齢(よわい)の話だけに。

教わったほうのジョーンズ(後のボウイ)が最初に試したのは大麻かLSDつまりはダウナーな幻覚系のドラッグだったのだろう、「(頭が働かなくなって)そのへんの舗道の何でもないひび割れに、ひたすら魅了されていたね」と述懐していた…と記憶している。これもまあ大昔なので確証はない。でも、こちらも本当だとしたら…この若年ボウイの初ドラッグ体験と、15年くらい後にリリースされたデュラン・デュランの「僕は舗道のひび割れを探してる」という唄は何か関係があるのだろうか?いや、ないとは思うけど(サイモン・ル・ボンが書いた歌詞は他のメンバーにすら理解不能らしい)あるにしても、たぶん解けない生涯の謎なのだった。

Duran Duran - [I'm Looking For] Cracks in the Pavement(YouTube/外部リンクが開きます)

【今回の要旨・1】舞村さん(仮名)はデヴィッド・ボウイが好き。デュラン・デュランも。あとジョン・ポール・ジョーンズも。

* * *

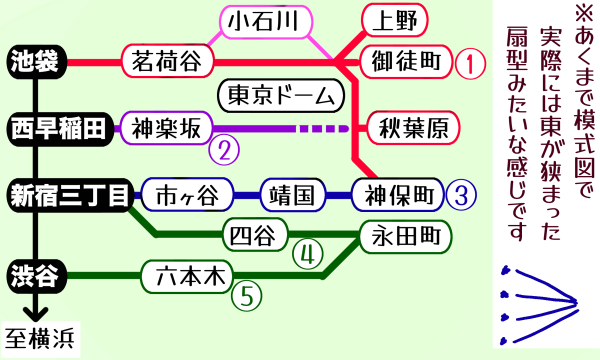

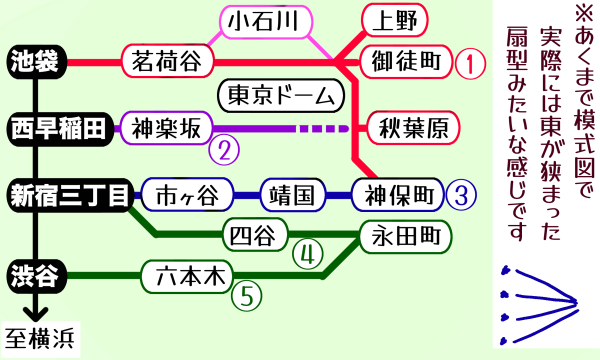

通勤定期があるうちにと、東京・山手線の西のほう(渋谷・新宿・池袋)から東のほう(上野・神田・永田町)へ歩いて横断するルートの開拓につとめた半年だった。正確にはJRでなく東急東横線の延長で東京メトロ副都心線を使っているので、新宿は正確には少し東寄りで有利な新宿三丁目が起点(そして戻ってきたときの終点)になるのだが

まず最初に開拓したのは国会議事堂のある永田町に、スタンディングやら何やらで渋谷から足を運ぶため使っていた(5)のルート。細かくは(5)渋谷-六本木-永田町と、六本木のかわりに(より北の)青山墓地を経由するルートがあって、こちらもよく使っていました。

永田町には(4)新宿三丁目から四谷を抜けて向かうルートも近ごろ開拓したのだけど、六本木と比べてもなお望月の欠けたる事なんてないんじゃねと驕れる花金ビジネスパーソンの通りな感じで、自分の趣味とは真逆な感じでした(ま、よりによって当方は高市総理の存立危機発言への抗議に参加する道すがらだったので尚更)…

新宿三丁目からは(3)靖国通りをひたすら歩いて神保町に向かう・神保町から帰ってくるルートを多用。とちゅう市ヶ谷の防衛庁・そして通りの名の由来でもある靖国神社の前を通るのがシャクと言えばシャクですが、風情があって楽しいルートです。

んで今年、池袋まで通勤の足が伸びて開拓したのが(1)の池袋サンシャインから茗荷谷を経て東京ドームを目印に・直進すれば上野や御徒町・南に折れれば秋葉原や神保町に至るルート。また帰路には東京ドームの南を通って、神楽坂を経由して西早稲田の駅に戻るのも悪くないルートで、(1)~(5)それぞれ片道1時間半くらい。

【今回の要旨・2】山手線は縦長の楕円なので横切るのは比較的難易度が低い。楽しいよ。東京なので起伏はソコソコある。

(1)の茗荷谷ルートを使うのは金曜の仕事が終わったあと・一週間のストレス解消に歩くかぁ!となった時なので、そもそも開いてる時間ではなく素通りしていた「小石川植物園」。11月の連休を利用して「昼に」訪ねてきました。

てゆかまず茗荷谷から北折して植物園に向かうまでの道からして眺めがよい。500メートルくらい、ゆるやかに下る播磨坂桜並木。桜=春じゃなくて残念でしたね?いやいや、ピンク一色の春とは違った良さが、黄色・オレンジ・紅色まで多彩な色を見せる秋の桜にはあって、そこまで愛でられてのココまでの普及ではないかと思ったり思わなかったりするのだが。

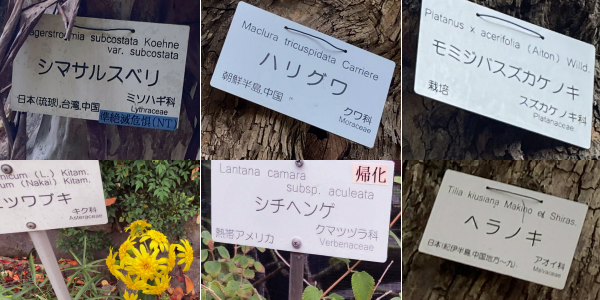

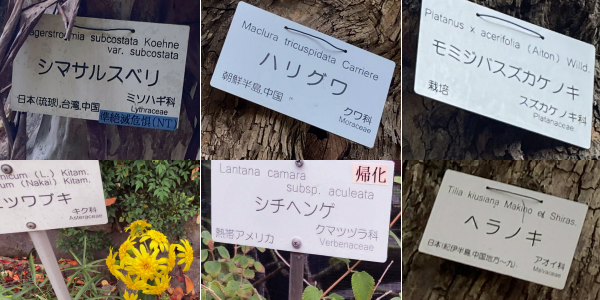

で「国指定名勝及び史跡・東京大学小石川植物園」。おにぎりアクション用に添えたおにぎりは気にしないで良い。いい感じに古びた建物も開いてはいなかったので気にしない。

で【今回の要旨・3】なんだけど小石川植物園、すごく良かった…

植物に関して何の知識もない自分が楽しめるかと行く前は懸念したけど、行ってみたら楽しい楽しい。もちろん、珍しい植物はある。アリ植物とか。ニュートンが万有引力を発見したのと同じ種類のリンゴとか。

でもそういうアトラクティブ(あ、ニュートンの「引力」とかけてやがる)なブツでなくても、てゆか無知だから各々の植物の真価なぞ分からないままでも、そこそこ楽しめてしまう。

ベンチや広場のような場所もあり、完全にピクニック感覚でくつろいでる人・イーゼルを立てて樹木をスケッチしてる人などもいて、もう少し過ごしやすい気温の時季なら、本など持ちこんで半日過ごしても良さそう…あ、いや、もちろんそういう使いかたも良いんだけど。

こういう性格だから(そこそこ堪能して園を出たあと)改めて考えてしまった。

さほど植物への知識がなくても、目に楽しいだけで十分に楽しい。それはたとえば水族館や美術館に行っても同じだろう。魚の種類や美術史にてんで疎くても、日ごろ接する機会のない(そして美しい)ものを人の目は愛でる。

けれど、こと植物にかぎっては、吾々はわざわざ専門の植物園に行かずとも日々毎日、自分の身の回りでしぜんと目の当たりにしているのだ。ふだんそれらをスルーしている・なんなら実家に帰っても植木や鉢植えの世話を手伝いもしない自分が、専門の植物園なら「やー、いくら見ても飽きない」となるのは大した欺瞞ではないか←事前にもそう思ったのも行く前に「そう楽しいかなあ小石川植物園」と少し構えた理由のひとつ。

でも行ってみると「ひたすら魅了され」たのは、なぜか。たしかに珍しい植物もある(さっきも言いました)。

小石川植物園というネームバリューもあるだろう。入場料500円の元を取りたかったのかも知れない(とことんケチくさい奴だなお前は)。

けれど基本的に違うのは、そもそも植物園という場所が「日頃はありふれたものとしてスルーしている植物が、各々個性的で美しく、魅力的であることを知らしめる」ことを目的とした施設だということだ。いや本来は研究のための施設かも知れないが、一般に開放されている時点で必然的にそうなっている。

たとえば名札だ。美術館に麗々しく飾られた作品の横に作者や年代・素材や時に細かい解釈まで記された小さなプレートがあるように、小石川植物園に展示された植物は、ほぼそのすべての名前を名札で確認できる。

美術館のプレート同様、ひとつひとつ読み込むことも出来るし、スルーもできる。だが各々に付された名札は(美術館のそれと同様)そこにあるのが名札と解説を付されるに足る、いわば価値ある事物だと示している。その意味で、小石川植物園という施設の機能を集約しているのは、園の中心に設置された「分類標本園」だろう。「植物の分類体系を生きた植物によって理解できるように、主要な科を代表する約500種の維管束植物をほぼエングラーの分類体系に従って配列した「生きた植物図鑑」」を標榜するその庭は、季節外れなこともあってか、その機能を十全に発揮はしていなかったけれど「生きた植物図鑑」という呼称は、大きな樹木まで含めた小石川植物園ぜんたいの別名でもあるのだった。

あまりにキレイに整理・分類されてしまうことの(あるかも知れない)弊害については一旦措こう。

小石川植物園に行ってよかった・行ったほうがいいよと思った大きな理由は「わざわざ専門の植物園に行かなくたって身の回りに植物はいくらでもあるじゃん」と思う・その「身の回りにいくらでもある植物」本来のポテンシャルまで「見過ごしていたかも」と気づかされることだ。いや実際に見過ごしていたのだろう。

面白いことに、小石川植物園を訪れてから「身の回りにいくらでもある植物」の美しさや個性にも、改めて注意が向くようになった。というより考えさせられた。

冷静に考えれば、公園や学校・私邸の庭でも街路樹でも、都会で吾々の身の回りに(意外と豊富に)ある植物は、そのほとんどが本来、美観になるよう配慮して植えられているのだ。美しくないはずがない。けれど同時に、そこで配慮されているのは全体としてのバランスの良さ・美観でもあるだろう。もちろん公的な場所には名札の添えられた花や草木もあるけれど、小石川植物園のようには徹底されていない。街の植物が求められているのは全体としての美観で、むしろそれらは吾々が注意を惹かれすぎないよう・いわば「森を見て木を見ないよう」作られているのだ。ドラッグで酩酊した若者が舗道の割れ目に「ひたすら魅了」されてしまったように、ひとつひとつの草木にのめりこんでしまっては、生産なり消費なりといった(この社会で)人が生きていくための活動が成り立たないから。

逆に言うと、狩猟採集に生きていた(いる)人々の「労働」時間は、現代の産業社会に生きる吾々よりずっと短いという話の、その空いた時間で森や平野に生きる人々は何をしてるのかという問いの答えも、存外このへんにあるのかも知れない。「何ってもっと草木なり何なりを注意を払って見てるんだよ。あんたらがなるべく端折ろう端折ろうとしてる世界ってやつに、耽溺してると言ってもいいかも知れないな(仮)(憶測)(妄想)」

小石川植物園という施設は(僕にとっては)ドラッグの助けを借りなくても、吾々が日ごろ周囲を見るのにしている「手加減」を少なくとも一旦は解除する機能を持っていた。それは「働いて働いて働いて…」と強いる社会への対抗手段、生産性がなくても・他人に「買った物」を誇示しなくても(楽しく)生きていける逃亡の経路につながる機能かも知れない。

最近YouTubeで見かけた動画では、自分が住んでる近所の駅前を訪ねて「ここに突出した高台がありますよ…いいですね、さっそく登ってみましょう」という配信者がいらして、そういうのが楽しめるなら際限なく楽しめちゃうなあと感心させられた。

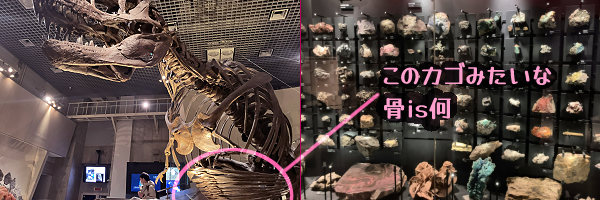

話を戻すと、小石川植物園を訪ねた「効果」で面白かったのは、そのあとハシゴして出向いた上野の科学博物館で、しょうじき今までになく(実は今までそれほど関心・感心があったとは言えない)恐竜の化石に「魅了」されてしまったことだ。写真には撮らなかったけど、ステゴサウルスの背中のアレ、ぜんぶ骨が入ってるって相当じゃない(何を今さら)?ティラノサウルスの肋骨じゃなくて・その下・胃腸のあたりを覆ってる骨のカバーなんて初めて気づきましたけど?

* * *

【今回の要旨・その4】効果的に整理・分類された施設が(時にドラッグがそうするように)日頃は日常の経済活動に支障がないよう「手加減」している・「森を見て木を見ない」ようにしている細部への関心を、賦活し解放することもある。

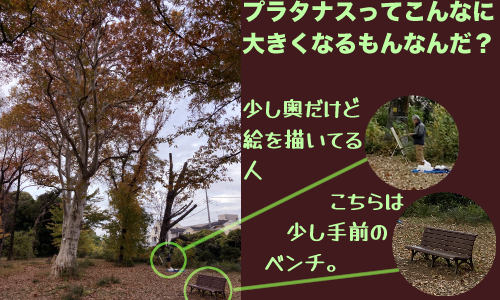

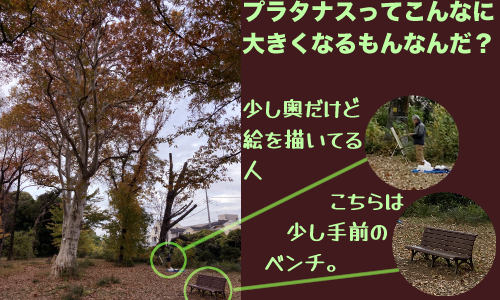

小石川植物園で特に心を惹かれた樹木のひとつがプラタナス(スズカケ)だ。街路樹として、いくらでも見かける可憐な樹木が、手加減しなければココまで大きく育つものだと迂闊にも今まで知らずにいた。

一度そのポテンシャルを知った後、あらためて街路樹としてのプラタナスを見れば(植物園で制限なしに育った姿ほどではないにしても)ふつうでも意外と背の高い木だと再認識させられたりもしたのだけど、それはまあいい。

日頃みなれた草木を改めて個々のものとして見直す・注意力を賦活する方法として「本来の大きさ」が効果的だった、そのことで思い出されたのは、たぶん前にも何処かで引用しているだろう伊丹万作の言葉だ。少し長いが再度引用する:

「そこらにいくらでもいる甲氏や乙君や丙さんを拉しきたつて、その中の甲と乙の相違や、乙と丙の差を克明に描き分けているのがいわゆる性格描写というものだとすれば、ユロのごとき、何万人に一人というような桁はずれの存在を扱いながら、しかも「人間というやつはね、みな要するにこいつによく似たしろものさ」といって神様がひよいとつまみ上げて見せそうな人物を描くことは、まさしく偉大なる典型描写というべきであろう。(中略)小説の最高の境地は決して個々の性格を描き分けて見せたりするところにはなく、むしろ人間の典型を描くところにあるように思われる」(『全集』)

平均的な一本ではなく「桁はずれ」に突出したプラタナスの木が、なんなら樹木というもの全体への注意力を賦活するように。

四六時中がラッシュアワーのような街で、おそらくは互いを疎ましく思い合い(いや狷介な自分ひとりの感覚で、皆様はいつも「みんな素晴らしい!人間大好き!」と思ってらっしゃるのかも知れないが!!!)目の前の他人など居ないようにスマホの画面に没入している群衆(モブ)としての吾々を、個々の人間の集まりとして再認識させるプラタナスの巨木のような効果を(身の回りの樹木ではなく)人に、取替え可能な人の「森」に対して発揮できる力が、芸術とか物語というものにあるのだと、吾々はまだ信じられるだろうか。

そんなプラタナスの木を提示してみせるための時間が(まだ)自分にあればいいのだけれど。

*** *** ***

【追記】

多くの人は自分ちの庭(だけ)を丹精するように「森」は放っておいて自分の身の回りの親しい人だけを人間らしく遇することで心の平和を保てるのでしょうし、それ以上を人に求めるのが勝手な無理難題なのも分かってるつもりです。

あと「舗道の割れ目にひたすら耽溺する」ドラッグの効果が、逆に社会よりさらに狭い小さな世界への耽溺でありかねない反作用(基本ドラッグはこちらのほうが主)であることも理解してはいます。

あと今回の最初の模式図を作成した後で(1)ルートのさらに北=池袋から大塚・巣鴨・駒込まで山手線沿いに歩いたあと東折して(田端とかパスして)西日暮里いわゆる谷中まで同様に1時間半で歩くルートも開拓したんですけど、このルートは住宅地が多くて寂しくなっていけない。

うわーやめろ、こういう日もとっぷり落ちた後だと余計に寂しくなる光景やめろー。

(同時刻追記)実家のテレビで高市新政権の防衛予算増大を取り上げ、まあ論調は批判的なんだけど、識者が「仮にこれが消費税の負担になった場合XX%の負担に…」いやなんで防衛費増額を消費税で賄うような喩えで話を進めてるんだよ。その気はないと思うんだけど外堀を埋められてるみたいでヤだ。

(追々記)翌朝のニュースはOTC類似薬が保険適用外になるかもという話題。3千億円くらいの医療費削減になるというのだけど、こういう時にこそ「米国の言い値で買うステルス戦闘機X機分と同じ値段です」と言い添えてみたらどうか。

・参考:日本配備開始のF35B戦闘機 運用・維持に1機856億円(赤旗2025.8.26)

(25.11.03)実家で貰ってきたスキヤキの残りにルウを割り入れた変則カレー(または残ったスキヤキの変則処理)。ゆるくキャンプする漫画でそんな話ばかりしてるのを読んで一度してみたかったのです。人生で大切なことの結構かなりな部分は漫画が教えてくれる。

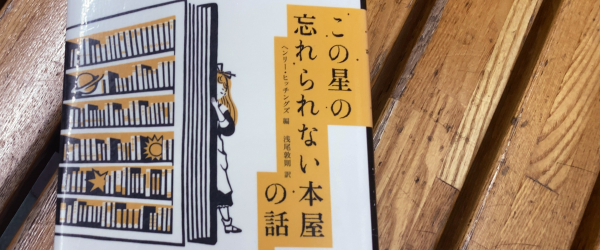

(25.11.04)「私はみんなに、どんどん書きなさいというアドバイスを送りたい。なぜなら、書くという行為は、人生という家に部屋をひとつ付け足すようなものだからだ」ヘンリー・ヒッチング編『この星の忘れられない本屋の話』(原著2016年/浅尾敦則訳・ポプラ社2017年/外部リンクが開きます)は世界の作家15人を語り部にした、本屋をめぐるエッセイ集。北京の本屋で「外国人お断り」とされたカーテンの奥に積まれたホチキス留めのコピー紙の山は…というイーユン・リーの話、少女だった彼女がむさぼるように読んだ「それ」を、だいたい同世代の僕も父が一時期(日本語版を)購読してたこともあって読んでいた(個人的)面白さ。そして反体制を訴える著書のサイン会でデモへの参加を呼びかけたエジプトの作家アラー・アル・アスワーニーが「私を憶えていますか?あなたの呼びかけを聞いて、このデモにみんなで参加することを決めたんです」という若者たちに逆に鼓舞され、ついにはムバラク政権打倒の一員となる「蛇を退治するときは……」は全編の白眉だろう(個人の意見です)。

ちなみに一風かわったタイトルは警察に蹴散らされ「今回はこれだけで十分な成果だろう」と立ち去りかけた著者たちの前に現われて、風のように消え去った清掃車の主の言葉「蛇を退治するときはよ、完全に息の根を止めなきゃだめだぜ。あんたが殺(や)られる前に蛇を殺っちまうこった」に由来している。その言葉にハッとなった人々は、一度は追い払われた広場へと引き返す。未読の本をこれから愉しみたいひとには興ざめなネタバレかも知れないけれど、いつかこの知恵がこの国でも役に立つかも知れないので備忘のために記しておく次第です。

(25.11.06)社会学者のバウマンによれば、人々を無作為に看守「役」と囚人「役」に分けた「だけ」で前者が後者に拷問や虐待を始めたという、いわゆるスタンフォード監獄実験を近年ポーランドの芸術家が再実験したところ、正反対に両者は相互理解につとめ円満な関係が打ち立てられたらしい。20年代にテイラー主義を生んだ労働者への規律の強制も、後に別の実験で服従的要素を取り除いたほうが効率が高まる結果を示したとか。実はこれには仕掛けがあって(もっともスタンフォードの実験にも「仕込み」や「ヤラセ」があったとも言うが)

それぞれの「再」実験では「これは看守役と囚人役がヤバい関係になってしまう実験の再テストなんです」「これはテイラー主義を…」と最初から知らせていたというのだ。それで被験者たちは「そうはなるものか」と寛容や自発性を発揮したと。なぁんだ、と思うかも知れないが、言いかえれば「それは差別です」「公正ではありませんから、続けてるとヤバいことになりますよ」等々アナウンスしていくことは無意味ではない(それで人の行動を変えうる)と感じたのですが如何か。二人の弟子(?)を相手にした2014年のインタビュー『社会学の使い方』(伊藤茂訳・青土社2016年)にあった話から敷衍。

(25.11.08)JR大塚駅そば・ビルの2階にある「宇野書店」は「街の本屋さん」を謳う小さな手書き看板から正直さほどの期待もなく階段を登ったのだけど、登ってびっくり入口で靴を脱いで上がるしくみの店内は緑の人工芝が敷き詰められた中、余裕をもってレイアウトされた木の棚に人文系の書物や岩波文庫・岩波少年文庫・講談社学術文庫などが一揃い。現代日本のいわゆる論客みたいな人たちの著書が並んだ平積みに、途中で「宇野」書店て(読んだことないけど)(すみませんねえ)宇野常寛さんの個人書店かと突然気づく。

・参考記事:#今月の本屋さん 宇野書店(東京都・大塚)(PIE International/25.8.05/外部リンクが開きます)

記事に使用された写真は今年8月・オープン前の内覧会のもので招待客でごった返してますが、今はいい具合に落ち着いてます(落ち着きすぎてちょっと心配。近くのラーメン屋とかには行列が出来てるのになあ)。キャッシュレスのセルフレジで無人の店内には座れる場所と丸座布団がいくつも配されており、ちょうど良かったので自分が持ってるのとは別の文庫で出ているフロイト『モーセと一神教』(昨年10月の日記参照)(今年3/15の小ネタもお読みいただくと分かるとおり同書に関しては自分の理解にとんと自信がないのよ)の解説だけパラパラと、立ち読みならぬ座り読み。それとは別に未読だった網野善彦氏の文庫をピッして持ち帰りました。

今は「福島亮太氏が選ぶ100冊」と銘打ってマクルーハンから人工知能・哲学から脳科学・『今すぐソーシャルメディアのアカウントを削除すべき10の理由』なんて挑発的な書名の本まで(わははは)選書されたフェアを開催中。自由に持ち帰れるリーフレット形式の100冊リスト(すべて選者のコメントつき)だけでも、近場のひとは取りに行く価値あり?ちなみに網野氏からはちくま文庫の『日本の歴史をよみなおす(全)』が選ばれていました。

(25.11.14)特に今週は最悪の落ち込みで(理由はお察しください)ここ数日はこのリリックビデオでかろうじて正気を保っていた…いや、もしかして

かろうじて保っていたのは、つねひごろ必死で死守しているのは「いかん、このままでは正気に戻ってしまう」というアレだったかも知れない。こんな世の中が正気なら、むしろ正気でいられるほうがおかしかないかい?←正気を逸しかけてる人の発想

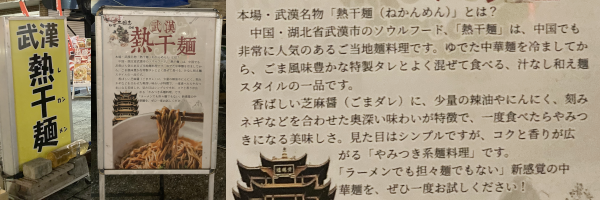

(25.11.15)池袋に通う日々も終わりが見えてきたので、気になる食べ物を可能なかぎり食べとこうと思った矢先、前々から気にしつつ後回しにしていた西早稲田の「熱干麺」が売りの中華居酒屋(?)の閉店を知る。だから看板に「見た目はシンプルですが」とか書いちゃダメなんだよう!餃子も大ぶりだったらしい。無念。

今年5/25の小ネタで紹介した市ヶ谷のラグメン(ウイグル料理)のお店も今月のはじめ閉店(ワンチャン改装…ではなさそうだった)を確認。外食は(も?)難しいのかも、とくにニッチなのは。

(25.11.16)400年の時を経て今なお、この果物を食べようとすると「柿は痰の毒」という言葉と逸話が脳裏をよぎるので、残るものと残らず儚く消え去るもの、人の営みってなんだろうなと思ったりする。まあ食べちゃうんだけど。三成もこんな形で記憶されるとは予想しなかったに違いない。

滝田栄がタイトルロールを演じた往年のNHK大河『徳川家康』では鹿賀丈史氏が石田三成を演じていて、短い出番ながら野心家のギラギラした眼光が印象的だった。同ドラマの前半では、これも短い出番だったと思うが織田信長に抜擢された役所広司が絶賛され、翌年(大河ではないが)一年通しのNHK時代劇『宮本武蔵』の主演に。武蔵に役所・又八が奥田瑛二・おつう古手川祐子・朱美に池上季実子というパーフェクトな配役だった。400年前と、40年前の話。

(25.11.17)近所のあちこちにビラが貼られていた朝鮮学校(中・高)の交流イベントに、ちょっとだけお邪魔。出遅れて校内に準備された「YOUは知ってる?在日コリアンのこと」「見て、聞いて、感じよう!朝鮮の文化と歴史」などの展示には間に合わなかった(ダメダメじゃん)分かも知れない、折りたたみ式の長机とパイプ椅子で軽食(トッポッキとウィンナーを交互に串にさしてコチュジャンソースをかけた「ソトッ」とカルビスープ)に舌鼓しながら生徒たち自ら司会・出演しての「大声コンテスト」「腕立て伏せ(以下同文)」などの余興に手を叩いて笑っていたら、もちろんアイデンティティの違いは重要で尊重しなければいけないのだけど、それと同じくらい「同じだな」あー「ふつうの」十代の子たちだと感じずにおれなかった。

なんか十年前に家族で旅行したマレーシアで、現地のひとに「あなたたちはコリアンか」と訊かれたのを思い出す。そりゃそうだよ、アジアの反対側(?)から見たら区別なんてつかないし、まして中高生。隣り合った同じ土地に住んで、同じようなコンビニやら何やらに出入りして、同じようなコンテンツを見て日々笑ったりしてるんだもん。サービス精神たっぷりにおどけてみせる陽気さも、たぶんその陽気なしぐさの一枚下には夢も憧れも屈託もある「ふつうの」子たち。違いを尊重するのと同時に、同じさも尊重する、そういうふうには出来ないものだろうか。

だもんでそんな「ふつう」の子たちが路地を入って高台の上の学校に通うには、必ず通らなければいけないだろう道の塀に、威風堂々てな感じに胸を張る党首(男)の写真と並んで「日本人ファースト」とゴチック体で大書された政党のポスターが毎朝毎夕いやでも目に入るよう貼られているのには「なるほどコレが“大和魂“ね」「“サムライ”の流儀か」「ずいぶんと“男らしい”もんだな」と嫌悪感をぬぐえなかった。てゆか愚かなくせに(愚かだからか)傲慢な同胞が本当にすまない。

(25.11.18)年の後半に入って気が緩んだか、もう不用意に増やさないはずの本を何度も買い増してしまっている。昨年の今ごろに買ったアンソロジー『鬱の本』(点滅社/外部リンクが開きます)を久しぶりに読み返していたら(お察しください)、寄稿者の一人が「心身の低迷期には『菜根譚』が効くぜぇ…」と書いていて、推奨されてたのとは違う訳だけど入手しやすい岩波文庫版を落手。元は中国・明代末の書物。漢方薬のように、じんわり効いてくれますようにと本に手を合わせる。

実は恥ずかしながら未読だったザミャーチン『われら』も一緒に購入。こちらはアーシュラ・K・ル=グウィン『夜の言葉』で推奨の一冊=つまり数十年は後回しにしていた(ごめんなさい)、1920年代・旧ソ連のディストピアSF。積年の不義理をあと一ヶ月半ほど延ばし、年末はこれら文庫を供にして軽い(けど濃ゆい)荷物の電車旅に出る予定。

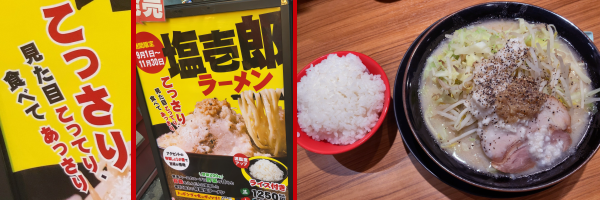

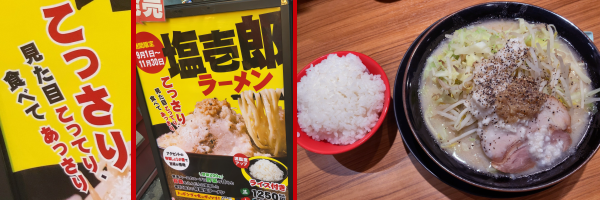

(25.11.22)有言実行。9月の小ネタで「涼しくなったら食べるよ」と宣言した期間限定「見た目こってり・食べてあっさり こっさり」塩ラーメン、期間ギリギリで食べてきました。

器は予想よりコンパクトだったんだけど実食すると「で、どうでした?こってり?あっさり?」「…がっつりでした」というボリューム。でもガッカリではなかったよ!とはいえ大目の野菜とお店オリジナル・トッピングし放題の生姜(幅5ミリ・長さ3センチくらいに刻まれてる)がありがたいお年頃。腹ごなしに二万歩あるく金曜の夜でした。

(25.11.23)なぜかオススメされた「逆再生芸人」とでも呼ぶべき動画を見て

・逆再生で1500m走ったら、笑っちゃうぐらいキモい動画ができました!!(和泉朝陽のわくわくぱ~く/YouTube/外部リンクが開きます)

数十年来の謎が解けたというか(最近こんな話ばかりしてますね?)ただただ異様さに圧倒されてたドラマ『ツイン・ピークス(パイロット版)』のラストシーン=小人とローラ・パーマー(似の従妹)の異世界から来たような不自然な発話も、なんのことはない逆再生だったのかと

・Twin Peaks - Red Room Full Scene HD(YouTube/外部リンクが開きます)

んにゃ「私たちは音楽が大気を満たし鳥たちが素敵な歌を唄う場所から来た」「ときどき腕が後ろに反り返ってしまうの」のインパクトは薄れそうにないけれど、ともあれ真相に気づけてよかったですね、舞村さん(仮名)?

(25.11.26)「6匹の猫を全部見つけられますか?」ってゆうゲームアプリのネット広告なんですけど

猫よりこの広告を消す×印を見つけるのの難易度が高すぎやしませんかねえ!?

(25.11.27)どうせ開業たって10年以上先だしJR蒲田と京急蒲田を結ぶ通称「蒲蒲線」には、どちらかの駅の発車ジングルをカルチャー・クラブにしてほしい以外とくに要望はない。強いて言えば車体の色もレッド・ゴールド&グリーン、レッド・ゴールド&グリィーィィーン♪に、してほしいかな。

・Culture Club - Karma Chameleon (Official Music Video)(YouTube/外部リンクが開きます)

(25.11.30)よほど疲れていたのだろう、明晰夢を立て続けに10回くらい見る。いや、明晰夢とゆうか「目が醒めると自分の寝室を知らないおじさんが黒い仔犬(かわいい)を散歩させながら通り過ぎるところで、部屋を出ようとするおじさんの背中に分かった!あなた幻覚(夢)ですね?と問いかけて(本当に)目が醒める」みたいなのを10回くらい。帰宅したけど冷蔵庫の配置が違う、これも幻覚(夢)だとか。らせん階段に女の子がびっしり横たわってて上に行きたいんだけど登ったらロリータ服の子とかスカートの中まる見えになっちゃうな、まずいなやめとこうと別の道を歩いてたら「11月23日は『いい兄さんの日』」と看板が出てて、あ、なんか今すごく街にあふれてる「女の子」たち全員「男の娘」だな、そしてこれも夢だな(笑)だって今日はもう11月25日だもんと夢の中で思ったり…23日でも25日でもなく30日でした。また来月。

今回また例によって前半、キチンと筋道たてて説明を試みたら晦渋になっちゃった(お前ほんとカイジュウ好きだな!円谷プロか!←そのカイジュウではない)ので、いいからサッサと本題に入れというかたはココを踏んでみな、跳ぶぜ…

* * *

フランスの「現代」思想コンビ(現代といっても半世紀前なのですが)ドゥルーズ=ガタリは、と言うより難解をもって鳴らす彼らの著作を他の何物でもなく「資本主義廃絶のプログラム」として読み解いた佐藤嘉幸・廣瀬純『三つの革命』(講談社選書メチエ/2017年/外部リンクが開きます)の主張が本当ならば、20世紀前半の共産主義革命を再構築した『アンチ・オイディプス』・世紀後半の第三世界の独立運動やマイノリティの権利運動を評価した『千のプラトー』に続く最後の共著『哲学とは何か』はマイノリティへの自らの搾取を「マジョリティであることの恥辱」として受け止めること、さらにマジョリティが「動物に変成」すなわち自らをマイノリティとして再構築することを説いた、らしい。

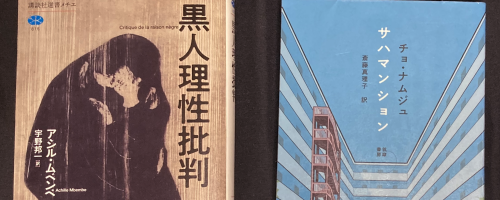

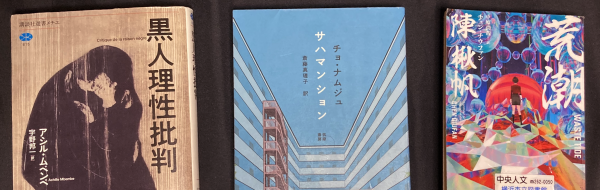

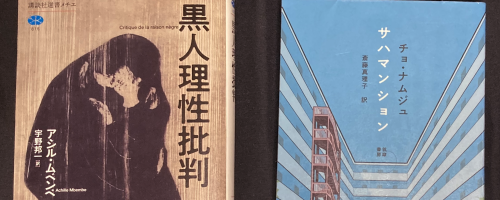

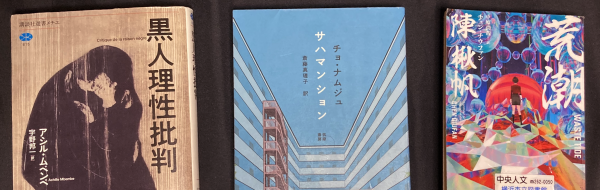

23年3月の日記ではこの「マイノリティへの自己変成」を吾がこととしては実感できず「マジョリティの恥辱」(こちらなら分かる)にのみ言及していたのだけれど、このドゥルーズ=ガタリ(佐藤=廣瀬)すなわちマジョリティ側の問題提起への、当のマイノリティ側からの応答がアシル・ムベンベ『黒人理性批判』(原著2013年→宇野邦一訳・講談社現代選書メチエ2024年/外部リンクが開きます)だ。

いや、本当に応答なのだ。仏領だったカメルーンに生まれた著者はフーコーやドゥルーズ=ガタリ、ラカンにバタイユとフランス思想を縦横に駆使しながら、たとえば今月はじめの日記参照で紹介した(やはりマジョリティであるイギリス白人の)マーティン・バナールが軽くふれるに留めていた「近代ヨーロッパ人の白人至上主義(←こちらの「内部」告発がバナールの本命だった)が、いかに非白人の自己認識まで『自分たちは二流だ』と歪めてきたか」を、貶められた「黒人」の側から精緻に論証する。

言い替えるとドゥルーズ=ガタリの訳者でもある宇野邦一氏が邦訳を買って出るまで日本で手つかずだっただけあって、前半かなり難渋でもある。けれど後半ぐいぐい加速がかかる。とくに、時間や主客まで入り乱れ幻想的な叙述を繰り広げるエイモス・チュツオーラなどアフリカ小説が描く世界を、近代ヨーロッパの合理的価値観に席捲される「前の」人類の自由な発想・いわば魂の起源(ふるさと)ではなく、そのヨーロッパの苛酷な植民地支配によって粉々にされてしまった自我の表出(そう読むしかなかったのだけど誤読だったらすみません)として捉え直すくだりは、現代思想とか知ったこっちゃないがチュツオーラの作品は好きなひとにも、今まで慣れ親しんだ幻想文学の読み直しを余儀なくさせるだろう。

そして「近代と人種主義は同時に発生した」と看破する著者が、だからこそ抑圧され自我を粉々にされてきた黒人の側にこそ、今の歪んだ社会をくつがえす契機があると訴える終盤は圧倒的だ。「私たちが想像しなければならないのは人間的なものの政治であり、それは根本として相似するもの(※同じ人間どうし)の政治であるが、これはまさに私たちがそのとき共有するものが諸々の差異である、という文脈においてのことである」(※部と強調は引用者)という反グローバリズムともいえる鼓舞が、まさに多数の文化に細分可能なのに「黒人」と一絡げにされてきたアフリカを梃子の支点にしていることは真摯に受け止める必要がある。なんとなれば著者ムベンベは、近代このかたアフリカが・あるいは「新」大陸に強制移送させられた「黒人」たちが嘗めてきた暴力や抑圧は、けれど黒人だけのものではないと説いているのだ。

フランス領アフリカ出身の現代思想家の先達=フランツ・ファノンが宗主国に虐げられた自国チュニジアを表現した著作のタイトルを引いてムベンベは言う。「新たな「地に呪われたる者」とは、権利をもつ権利を拒まれた者たち、動いてはならないと決めつけられた者たち、収容所、臨時滞在センター(中略)留置場所など、あらゆる種類の監禁施設で生きる羽目になる者たちである。それは弾圧された者、移送された者、追放された者、不法滞在者、その他あらゆる「身分証明のない」(者である)」そもそも序章で彼は、本著が導き出すテーマ、テーゼとして「人間存在の(略)モノへの変換、デジタルデータとコードへの変換」「さまざまな秩序の毀損、自己決定のあらゆる能力の剥奪、そしてとりわけ可能性の二つの母体である未来と時間の剥奪」21世紀・誰もが代替可能になった新自由主義・グローバル資本主義の席捲を「世界の黒人化」と呼ぶのである。アフリカ黒人が被ってきた人権の剥奪・自由の逸失は、もはや1%の富裕層「以外の」すべての人々が直面する「吾がこと」であると。ドゥルーズ=ガタリ(佐藤=廣瀬)が言挙げしてきた「マイノリティへの変成」を、こうしてムベンベは抑圧を受けてきた「先輩」の側から裏づける。

* * *

【ここまでのまとめ】

1)フーコーやドゥルーズ=ガタリなどが白人マジョリティの側から「オレたち西洋近代ってロクでもないな!」と内部告発してきたものを、ムベンベは虐待されてきたアフリカの側から「うんうん、本当にロクでもなかったよ」と裏づける。

2)そしてD=G(佐藤=廣瀬)が訴えた「マイノリティへの変成」を、ムベンベは「むしろ望まなくてもそうなるね(全人類的な自由や人権の剥奪=世界の黒人化)」と請け合う。

『千のプラトー』期のDGが第三世界やフェミニストなどの権利「獲得」「拡大」に着目していたとすれば、『哲学とは何か』は21世紀には同じマイノリティの人権「剥奪」こそが哲学(この世界をどう捉えるか)の焦点になるという予言の書だったのかも知れない。だとすれば、その極限は、たとえばガザで繰り広げられている光景だろうか。「黒人化する世界」の極限にあるのが「ガザ化する世界」でないと、誰に言えるだろう。

『82年生まれ、キム・ジヨン』(スマンしんどそうなので未読)が大ヒットしたチョ・ナムジュの『サハマンション』(原著2019年/斎藤真理子訳・筑摩書房2021年/外部リンクが開きます)は私企業が囲い込んで独立国家となった『タウン』、いわば正社員にあたるL層と(待遇的に)非正規雇用に相当しそうなL2層・そしてL2ですらない最下層からなる格差社会にして管理社会を、最下層たちが吹きだまる「サハマンション」を軸に描く物語だ。

つまり生真面目に分類すれば「近未来SF」に位置づけることが出来る。同じ韓国の、こちらは一棟つうても674階あるマンションが単体で国家(的なもの)と化したペ・ミョンフン『タワー』(24年5月の日記参照)と同じ箱に入れられそうだ。サハマンション、SFでいいのかよ?同時に頭に浮かんだのは、こちらは中国のSF=ハオ・ジンファンの「北京 折りたたみの都市」(20年6月の日記参照)であり、そしてこれはSFではないがマレーシア映画『brother ブラザー 富都のふたり』(今年2月の日記参照)だった。

SFでないものまで含めてしまった、これらの作品の共通点は何か。過密都市・またはその過密を集約したような一棟の高層建築が物語の主舞台になること。その建物は『サハマンション』や『富都のふたり』に顕著なように、国籍を喪失した者・市民権を剥奪された非正規滞在者たちが摘発をおそれながら雨粒をしのぐ最後の逃げ場所であること(ここでムベンベが「世界の黒人化」として国籍喪失者に力点を置いていたことが思い出されたい)。非正規滞在者への弾圧と蔑視は、もちろん吾が国でも現実の問題だ。つまり上記にあげた作品群の、もうひとつの共通点として、SFとも取れる設定を用いながら、現在の社会の問題(格差社会・管理社会・企業支配・なにより人権剥奪)と地続きのテーマを直に扱っていることが挙げられる。

【再度ここまでのまとめ】

3)ムベンベが説く「いやでも黒人化する世界」を、韓国や中国やマレーシア(台湾合作)=アジアの作家たちは敏感に作品に反映させている・ようにも見える。

4)それらの作品は近未来(でもある現代)を社会学的な「構造的不正義」として捉え、排除され遺棄されるマイノリティの視点から描いている。

こうした作品が、僕の知らないところで、この国(日本)でも生まれているのだろうか。いちおう言っておくと、こうしたテーマを作品に昇華させることは、作者としての僕の手には余る。自分以外の誰かに期待する。いや別に日本の作家がものしなくても、現にこうして他の国の作家がものして呉れているのだから、それを享受すればいいのだけど。国籍じゃなくて、同じ階層(同じ問題意識の持ち主)で結託すれば。

* * *

興味ぶかいのは「黒人化」「マイノリティへの生成」というムベンベやDGの社会哲学的な主題を逆転写することで、上に挙げた作品=『サハマンション』や「折りたたみ北京」・『富都のふたり』を読み解く文芸的・文学部的な試みが「そうか、これらの作品を特に切実にしているのは、自分たちをマイノリティに寄せていく作り手や受け手の意識(または意識の変化)なんだ」と気づけることだ。

現在のテクノロジーや社会問題を十年か百年か進んだ形で描くことで社会批評的なSFを描くことはできる。けれど『サハマンション』を『サハマンション』に(そして「折りたたみ北京」や『富都のふたり』の姉妹に)しているのは、そこではない。

たとえば故・伊藤計劃氏が残した近未来SF―『虐殺器官』や『ハーモニー』が現代=すでにあるヤバい未来を鋭く作中に盛りこんだ、すぐれて社会批評的な作品であることは疑うべくもない。けれど、その主人公たちは(たとえば最後に現代から爪弾きされた例外的な存在であることが明かされるとしても←ややネタバレ)基本的に女性であっても「タフガイ」で、そこに読み手じしんのマイノリティ性・フラジリティ(フラジャイルさ)を見出すには、かなりな想像力の跳躍を必要とする。

『三体』の劉慈欣が激賞し、『あなたの人生の物語』のテッド・チャンが英訳したという陳楸帆の『荒潮』(原著2013年/中原尚哉訳・早川書房2020年/外部リンクが開きます)も・現代世界への社会学的な批評を含んだSF・超管理社会と超格差社会を独立国家のような閉域に集約という意味で『サハマンション』~『富都』と同じ箱に入れても良さそうな作品、に見えなくもない。(いみじくも台湾の呉明益が『複眼人』で着目したのと同じ)廃棄物問題をモチーフにした点でも、環境アセスメントの名目で第三世界を食い物にするグローバル企業の手管も、鋭い社会への警鐘たりえている。その着想の豊かさ・解像度の高さ・スケールの大きさに「おいおい、これはサハマンションなどを軽く凌駕するのでは」と最初は思ってしまう。

なので『荒潮』が、そのスケールの大きさゆえに、一面では『サハマンション』を軽く凌駕しながら、一面では『サハマンション』の「刺さりよう」には匹敵し得ない(個人の感想です)ことは、創作論として興味ぶかいことだった。皮肉なことに、解像度を高め、スケールを大きくすることで、物語は「よくある壮大なエンターテインメント」に「終わってしまう」こともあるらしい。いちばん辛辣かも知れない言いかたをすると「なんかマーベル映画みたい」。主人公の米米は脱法のゴミ収集で労働基準法ナニそれで酷使される非正規移民の少女―というスタート時点では「マイノリティへの生成」の鑑のような設定だが、彼女がやがて世界の命運すら左右する存在に変じていくさまは(マーベル映画のブラック・ウィドウこと)スカーレット・ヨハンソンが超能力ヒロインを演じた『LUCY』と変わらない。あれはあれで面白い映画だったけれど「ただの」面白い映画だったなあというのは、次々供給されるゴチソウに口が驕った発言だろうか。

皮肉なことに「よし社会問題か、盛りこんでやろうじゃないの」と腕まくりしてモリモリ盛りこみすぎた作品は、情報量やエンターテインメント性では(こう言うと下げてるみたいだけどエンターテインメント性って、とっても大事かつ得がたいものですよ?)勝っても「刺さる」切実さでは、ずっと素朴で駆使できる「技」もささやかな・けれど抑圧される無念・排除される憤りに寄り添った小規模なディストピアに勝てないことも、あるらしいのだ。

過ぎたるは及ばざるがごとし。もちろん「過ぎたる」を目指すならば、それでもよい。けれど社会と物語を上手く、切実につなげるには、その饒舌さが逆に妨げとなることも、あるのだろう。せっかく引き合いに出したドゥルーズの言葉を最後のオチにするならば『動きすぎてはいけない』ことが、創作においても、あるのかも知れない。なんか下げちゃってごめんね、荒潮。面白いは面白かったんだよ…

デビュー作『吉原御免状』から網野史学を導入し「道々の輩(ともがら)」を大きくフィーチャーした歴史学的な功績については措く。『死ぬことと見つけたり』下巻冒頭の(鉄砲の達人でもある)杢之助と熊の対決で語られる「熊狩りは人と熊の相互理解であり、このばあい相手をより理解したほうが勝つ」は色々と応用できそうな金言であるし、昨今の熊出没に改めて考えさせられるフレーズでもあるが、それも措く。

著者自身も恃むところがあったのだろう、絶筆ながら同作は結末までの「あらすじ」が執筆予定として遺されており、これが巻末に収録されている。じっさい同作を未完のまま大河ドラマにして、最終回は佐賀の海なんぞ映しながらNHKの松平アナ(当時)のナレーションで「あらすじ」を紹介して終わればいいのにくらい読んだ当時は思っていた(NHK大河なんて観やしないのに)。その「あらすじ」によれば、杢之助と求馬を頼もしく思いながら同じくらい憎んでもいた「殿」勝茂が亡くなり、跡目争いで生じた内紛を求馬が「三方丸く収める」秘策でかっさばくと同時に自らも責任をとり「死ぬことと見つけたり」の本懐を遂げるのだが、これに先んじて杢之助は補陀落渡海をめざすと称して、なんと「泳ぎで」西の海の彼方に消え去ってしまう。

求馬と違い最初から出世など考えもせず、下級武士のまま殿に(憎まれながら)頼られるまでになっていた杢之助は、しかし公的な殉死が許される身分でもなかったため、そのような挙に出たのだろう。西の海に泳ぎ去る親友の背中に「よせ杢之助」もはや停められないと知りながらの求馬の叫びがこだまする。

「そんなところに殿はいないぞ!!」

英語には「違う木に向かって吠える(Bark up the wrong tree)」という表現がある。これは子どもの頃に読んだ谷川俊太郎訳の『ピーナッツ』の漫画で知った。本来は狩りの獲物ではなく(なぜか)木に向かって吠えている、という意味らしいのだけれど、まんがではワンワンワンと(例によって二本足で)一本の木に向かって吠えているスヌーピーに、飼い主のチャーリー・ブラウンだか隣人のライナス少年だかが「そっちじゃないよ…こっちの木だよ」と獲物じゃなくて「正しい木」をなぜか教えるという話だった。ともあれ、そういう漫画によって「違う木に向かって吠える」という英語の慣用句を知ったのだった。実地に使ったことはない。とゆうか、今回の日記(週記)が初めてになる。

関係はないのだけれど、同じくらい子どもの頃『ドラえもん』の漫画で、のび太少年がドラえもんに向かって「どんなもんだ!グウと言ってみろ!」と勝ち誇り、ドラえもんが素直に「グウ!」と例の3の字型の口で言うのを読んだ。「グウの音も出ない」という慣用表現を知ったのは、かなり後のことである。子どもが(も)読むような漫画でも、忖度しない大人の語彙を使うものであるらしい。なんでこんな話をしたかは最後まで読めば分かる(最後まで読まないと分からない)(グウのほうは無関係)

*** *** ***

【A面】

何か読むと「呼び水」のように関連する事例・似たような事例が次々あらわれることが少なくない。実はいつでも接しているのだが、関心が向くようになって初めて気づく・気にかかるようになるだけかも知れない。

前回の日記(週記)で19世紀初頭のエジプトはイギリスに次ぐ世界第二位の生産力の工業国家であったというマーティン・バナール『ブラック・アテナI』の指摘を引用したのを、ご記憶でしょうか。アルゼンチンは19世紀半ばから発展を続け、1929年の大恐慌直前には世界第五位の経済大国だったらしい。

クズネッツという経済学者はコレを受け「世界には四種類の国がある。先進国、途上国、日本(途上国から先進国になった)、アルゼンチン(先進国から途上国になった)だ」と言ったそうだ。たとえば次の記事:

・「世界には4つの国しかない」- サイモン・クズネッツ(米)(ITマーケティングNews/外部リンクが開きます)

最後の処を読んで「ん?」と思った以外は簡潔にまとまっていると思います。もちろんこの「ん?」が「違う木」なのだけど、それは後に取っておくとして。

まあ第一に、今のGAFAMとか植民地主義の時代の列強とか中心にした目線では、意外とゆうか忘れられがちな国が栄えていた(そして凋落した)事例はアルゼンチンだけではない、のではないか。現に既に見たエジプトがある。「ギリシャの奇跡」という語が(先週の週記で主題にした)古代ギリシャで「のみ」科学や哲学・民主主義が生まれたという近代ヨーロッパの神話ではなく、1950年代~80年の高い成長率を指す(それが2000年代にはEUを揺るがす債務危機に陥った)という話もある。たしか戦後のイタリアも戦後急激に発展し、凋落したのではなかったか(違ってたらすみません)

つまり世の中には、言いかたは悪いけど「棚からボタ餠」のように経済的な成功に恵まれる国や地域があるらしい。もっと言うと、その後「恵み」を失ない凋落を余儀なくされた国や地域がだ。クズネッツさんは日本が成功した処だけ見て三つめのカテゴリを創設したけれど・本来そこにはエジプトやギリシャ(イタリア?)も入るのではないか・いずれ日本も四番目のカテゴリに入って、二つのカテゴリは「栄えて凋落した国」ひとつでまとまるのではないか。「日本だけが途上国から先進国に成り上がった特別な国」と思い上がってて大丈夫か日本。

* * *

成功に恵まれる、あるいは凋落する国「や地域」と書いたのには理由がある。

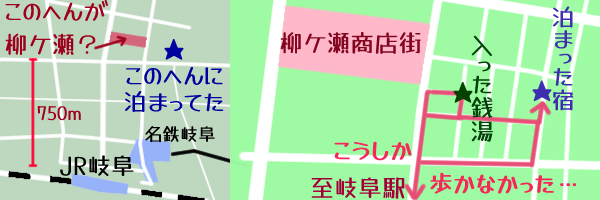

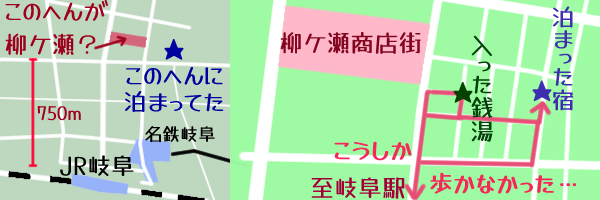

最近知ったのだが、岐阜県岐阜市の柳ケ瀬(やながせ)は現在「日本一のシャッター街」と言われるくらい凋落した(かつて栄えていた)元・繁華街であるらしい。ビックリした。

というのも昨年二回ほど岐阜市に宿泊して、うち一回はすぐそばに宿を取ってるんですわ。18きっぷで旅行する場合、近隣の名古屋より宿泊費が安いのと(普通列車は乗り放題だから交通費の加算がない)未知の土地への興味、何より21年2月の日記で取り上げた矢部史郎『夢みる名古屋』(めちゃめちゃ面白い本です)でオマケのように「名古屋より岐阜のほうがずっと面白い」と絶賛されていたのが気になって足を運んで、でも中継地点で着くのが夜で朝早く出発だったり、夏は暑くて街を探索どころじゃなかったりで「言うほど素晴らしいかなあ…でもまあ面白いか(土日で閉まってる繊維問屋街でなぜか開いてる古本屋とか素敵でした)」くらいが正直だったのだが、よもやよもや。

・参考:雑居ビルの銭湯にも…“日本一のシャッター商店街” 復活への切り札は『廃墟ツアー』で逆手に取った町おこし(東海テレビ/24.11.7/外部リンクが開きます)

衰退のトドメとなったデパート高島屋の閉店は2024年ということで『夢みる名古屋』が刊行された2019年にはまだ栄華の残滓が残っていたのかも知れないけれど、ターニングポイントだった路面電車の廃止(岐阜駅からの足が断たれた)は2005年というから、著者の判断の基準は量りがたい。くどいようだけど名古屋に事よせた近代化論じたいはめちゃめちゃ面白いです(大事なことなので二度言いました。『新幹線大爆破』と『トラック野郎』の比較論とか最の高)。あと自分は何処か訪ねる時にもう少し予習しような。

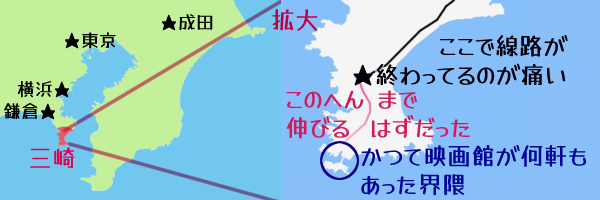

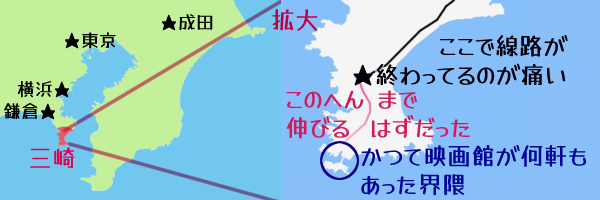

最盛期の柳ケ瀬には映画館は十数軒あったという話で、思い出したのは吾が神奈川県の南端・三浦市のことだ。三浦漁港を擁する街で、まだまだ漁業が盛んだった戦後の一時期には映画館が何軒もあったと伺ったのは、かれこれ30年ちかく前で、でも当時からして隔世の感があった。

特に三崎駅を終点とする京浜急行線の延伸計画が中断となったことで、横須賀や横浜・東京(あまりにも遠いけど)通勤者のベッドタウンとなる可能性が断たれたのは大きいのでしょう。僕が御縁がなくなってから(三年ほど逗子に職場があったのです)作家のいしいしんじ氏が一時期は暮らしてらしたとか、いま地図を確認したら30年前にはなかった私設図書館があったり(行きたくなったかこの馬鹿)経済的な繁栄だけが良いことじゃないという観点で考えれば素敵なところであり続けているとは思うのですが話が逸れました(とくに図書館で)。

・参考:コモハウス併設「三浦文庫」(外部リンクが開きます)

もちろん小樽は今でも観光地として栄えてる組だけど、かつてはニシン漁の水揚げ地として御殿が建つほどに栄えていたというし、食生活の主菜・タンパク源の中心が魚だった時代には栄える場所も栄える理由も違った、それが当たり前だけど面白いし時代が変わると盲点にもなる。

ちなみにYouTubeで一度こういう関連を閲覧してしまうと「こういうの好きですか?どんどん出しますね」とアルゴリズムだかAIだかに判断されて、あまり見たいでもない寂れた街の紹介動画を次々オススメされて、これも若いころ勤め先のあった茨城県の土浦市・土浦駅前なんかも随分と寂しいことになってるらしい。隣接するつくば市につくばエキスプレスが通うようになったのも、賑わいの中心がシフトする原因だったのかも知れない。

何の話をしているか。現在目線・自分中心視線だと盲点になる理由で栄えた土地は、時代が移って状況が変わると繁栄を失なうこともある、という話だ。

本サイトでは何度か言及してると思うけど、ニコロ・マキァヴェッリは『君主論』で人の運命を決めるのは当人の力量=ヴィルトゥと、外的な条件=フォルトゥナだと説いている。ヴィルトゥは英語のvirtue(徳)、フォルトゥナはfortune(富・運)。印象的だったのは有名なチェーザレ・ボルジアが、強いヴィルトゥを持ちながらローマ教皇だった父の死により後ろ盾を失ない、つまり結局はフォルトゥナの喪失によって破滅したことだ(ったと思います。あんまり昔に読んだので間違ってるかも知れない)。たとえば商店街の衰退にはヴィルトゥの欠落つまり判断ミスもあるだろう、けれど漁業自体の衰退や他路線の開業などは外的条件の変化つまりフォルトゥナの変動が大きすぎたとも言えるのではないか。

むろんフォルトゥナ=外的条件がモノを言うのは衰退・没落の時だけではない。漁業の繁栄が漁港の街に繁栄をもたらし、国際的なパワーバランスが何処かの国に「奇跡」をもたらす。

そこで上に挙げた「世界には4つの国しかない」の、とくに日本の没落を懸念する終盤が気になってしまった。もちろん「日本の豊かさは、先人の努力と数々の幸運によってもたらされたもの」と一応「幸運」にも言及がある。けれど結語の「子供たちだけでなく大人までもがテレビゲーム・スマホゲームに熱中している様を見て、この国の将来を憂うのは私だけではあるまい」はどうだろう。いやそれ、違う木に向かって吠えてなくない?(伏線回収)

* * *

【B面】

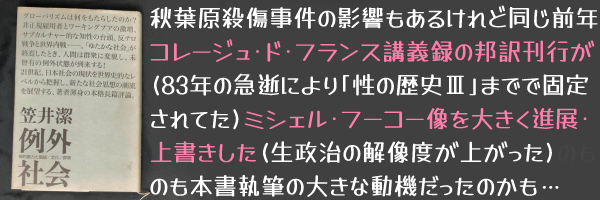

いま読んでいる笠井潔氏の大著『例外社会 神的暴力と階級/文化/群集』(朝日新聞出版・2009年/外部リンクが開きます)に、思わずのけぞるような一節があった。

「欧米よりも二十年ほど長く続いた日本経済の繁栄の秘密は、新卒一括採用と終身雇用制、賃金と地位の年功序列制、護送船団方式と中小企業の系列化と企業内労働組合、現場労働者の創意や情熱を企業が動員しうるシステム(QC運動など)、その他もろもろの日本式経営システムではなく

出発点における農村の過剰人口に見いだされなければならない」

(強調・改行は引用者=舞村)

西欧における資本主義の離陸は蒸気機関などのイノベーションやプロテスタンティズムが生んだ倹約のエートスなどでなく、エンクロージャーによって農村を追われた農民や、アフリカから攫われてきた奴隷・のちには移民労働者など安価に搾取できる使い捨て労働者の潤沢な供給にもとづく、という立場を敷衍して、著者はこう続ける。

「言語や文化を共有しない移民労働者は、単純なマニュアル労働にしか向かない。労働者の創意や自発性までを徹底的に収奪する日本式経営の高度な生産性は、低廉な新規労働力を国内で大量に調達しえたという固有の条件に支えられていた」

思い出されるのは社会学者・見田宗介の『まなざしの地獄 尽きなく生きることの社会学』(河出書房新社・2008年/外部リンク)だ。2009年に刊行された笠井『例外社会』にも2008年の秋葉原殺傷事件の反響が色濃く見られるが、1968年の連続射殺事件に真正面から対峙した『まなざしの地獄』(いま思うに、かなり前に発表されていた小論を2008年に単行本化したのも秋葉原の事件の反響かも知れない)は犯人の少年が憎しみを向けた東北の郷里が、吾々がイメージしがちな「昔からの閉鎖的な農村共同体」ではなく、そうした共同体が資本主義によって解体された後の個人主義の廃墟だったことを指摘している。併録された「新しい望郷の歌」によれば(最近はあまり聞かないが)かつて極めて日本的な現象と思われがちだった一家心中も、子どもを遺しても村内の誰かが世話してくれるような共同体が崩壊した後に(まず北海道の開拓地から・次いで都会から)発生・増加・定着した新しい現象だったと説く。

全米図書賞・翻訳部門を受賞した柳美里『JR上野駅公園口』(2014年→河出文庫2017年/外部)が描いていたのも、東京オリンピックの建設作業員などで高度経済成長時代を支え、すり切れるように使い捨てられていく東北の出稼ぎ労働者だった。(余計なことかも知れないが能登半島の災害で同書を思い出し、大阪万博のため能登の復旧が遅れること・だけでなく復旧が遅れることで生計手段を失なった層がパビリオン建設に「おあつらえ向きに」吸収されていく可能性を個人的には懸念していた)。

戦後の復興も繁栄も、共同体を破壊された農村の人々を搾取の原資にすることで成り立っていた(言わずもがな、その「仕上げ」として福島に押しつけられた東京のための原発の津波被害があった)(だとしたら、これらは先人の「努力」などと美化していいものではない)というのは、この国を「三番目のカテゴリ」にした成功にたいする、最も冷たい解釈だ。

そこまで残酷でなくとも、地の利により植民地化を逃れた・戦後の東西対立においてアメリカの前線基地として重要視された・朝鮮戦争の特需によって潤ったなどなど、外的条件(フォルトゥナ)に繁栄の理由を帰する視点はいくらでもある。

逆に、これらの対極にあるのが「先人の努力があったから」「日本人は有能だから」と、内的な卓越性(ヴィルトゥ)で成功を説明しようとする立場だろう。さらには過去の成功だけでなく「だから今後も成功するはずだ」と未来まで勝ち取ろうとする声は、安倍政権(とくに第二次安倍政権)の継承者を自認する新内閣のもとで今後ますます大きくなるかも知れない。なので「それは違う」「そんなところに殿はいないぞ」と釘をさしておきたい。

考えてもみよう、エジプトやギリシャやイタリアが近代や20世紀になって爆発的な繁栄を見せたとき「エジプト人は最古の文明を誇る民族だから」「ソクラテスやアリストテレスを輩出したギリシャ人ですから」「イタリア人はローマ帝国(以下略)」と自賛した人たちがいただろうか。いや、いたかも知れないけれど、それは外からどう見えたか。

そして売り言葉に買い言葉で言いますけれどね、これから日本が没落して三番目から四番目のカテゴリ、アルゼンチンやギリシャの仲間になるとしたら(「これからなる」じゃなくて、もうとっくに片足か両足か突っ込んでる気もするけれど)それを「時の運」以外に誰かの責に出来るとしたら、ロクに決定権も持たない下っ端労働者や・まして子どもじゃなくて、この社会だか経済だかの舵取りをしてきた社長や大臣や経営コンサルタントがまず責められるべきじゃ、ないんですかねえ?

これが言いたかっただけの今週かも知れません。さらばじゃ。

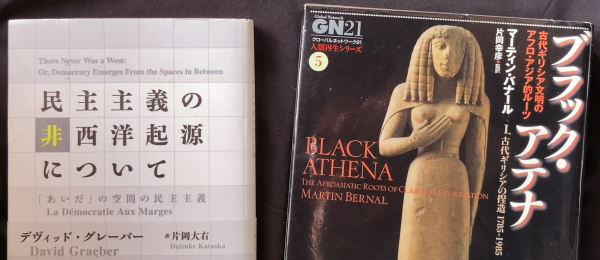

文化人類学者で活動家でもあったデヴィッド・グレーバーと考古学者のデヴィッド・ウェングロウの大著『万物の黎明』で主筋とは外れた余談として、18~19世紀のヨーロッパで(それまでの貴族制からは考えられない)試験で採用された官僚が運営する国家という全く新しい制度が急に発生したのは、(10世紀の宋の時代には同様の制度が確立されていた)中国からの遅ればせの影響ではないかという説が提示されていた。(25年9月の日記参照)

***あらすじおわり***

自分にとってはまったく新しい論点だったけれど、さて何処から勉強していこうかと思ったところ、同書のまた別の項で言及されてた別の本に(まるで常識と言わんばかりに)またこんな一節があった:

「中国では、道徳・知識に秀でたものが試験によって選ばれ、さらにきびしい訓練・研修を受けたうえで政務にあたるという、因習を排した合理的方法による統治が行われていた。(中略)フランスにおける一八世紀半ばの政治・経済改革、中央集権化や合理化は、そのほとんどとは言わないまでもかなりの部分が、中国に範をとって行われたのである」

そういうことは早く言ってよ!と言いたくても言えないのは、この一節(またしても本筋とは関係ない余談)が記された本が原著1987年・邦訳でも2007年と、とっくに出ていた本だからだ。求めよ、されば与えられん。けれど自分が何を求めてるか知らないうちは、与える側(本の神様?)も与えようがないのであった。

というわけでマーティン・バナール『ブラック・アテナI』(片岡幸彦監訳・新評論/版元の紹介ページは見つからなかったので代わりに丸善ジュンク堂のページにリンクしてあります)

全四巻の構想だった(2007年の時点では三巻までの刊行で中断)シリーズ全体に付された副題は「古代ギリシア文明のアフロ・アジア的ルーツ」・第I巻の副題が「古代ギリシアの捏造 1785~1985」。大がかりな「ブラック・アテナ論争」を呼んだという同書の主旨:現代の西欧文明が自分たちのアイデンティティの祖と仰ぐ古代ギリシャ文明は、語彙も思想も多くを古代エジプトに負っており、そもそもギリシャ自体エジプトの植民地だった・ギリシャ人そのものがアフリカ系の黒人だった―は(特に後半は)少なくとも現時点での僕の関心ではない。ちなみに検索で「ブラック・アテナ」と引くと「ブラック・アテナ トンデモ」という検索候補がサジェストされたりもする。近ごろは「トンデモ」という言葉も逆にうさんくさいこともあるし、古代の言語がどうとか正直そういうことには関わりたくない。

僕の関心はあーでもないこーでもないという古代ギリシャの「実像」よりも、後世に入ってからのバナール言うところの「捏造」(韻を踏んでいる)にある。古代ギリシャ自身も、17世紀くらいまでの西欧も、古代エジプトの思想や哲学の影響を公言していながら、18世紀以降にわかにエジプトを切り捨て成立した「(白人の)ギリシャだけが科学や哲学・合理主義の起源で、西欧だけが正しくそれを継承し近代化を成し遂げた」という物語への、著者の異議申し立てに、だ。

まずもってプラトンやピタゴラス自身がエジプトから多くを学んでおり、ヘロドトスもギリシャ文化へのエジプトの影響を公言している(という)。キリスト教がローマ・ひいてはヨーロッパの中心となってからもヘルメス主義・新プラトン主義・グノーシス主義として受け継がれたエジプト由来の思想は、ルネッサンス期に開花する。ピコ・デ・ラ・ミランドラをはじめ哲学者たちはエジプトに帰依し、フリーメイソンや薔薇十字団などの結社運動が見ため合理主義的な啓蒙主義を裏から突き動かす。アメリカの1ドル紙幣の裏に(フリーメイソンのシンボルたる)ピラミッドが描かれているのも、ナポレオンがエジプトに遠征しピラミッドの測量を試みたのも事実そうなのだから、1)古代ギリシャ自体がエジプトの思想を継いでいる2)ヨーロッパもエジプトの影響を受けてきた―この二点は受け容れていいのではないだろうか。イスラム数学に多くを負ってもいるコペルニクスが地動説に到達したのも、カンパネラが理想郷を描いた物語のタイトルが『太陽の都』(未読)なのも、上述のとおり(デヴィッズやバナールらの説を信じるなら)中国由来の官僚制の導入に熱心だった時代のフランス国王・ルイ14世が「太陽王」を名乗ったのもエジプトの太陽神崇拝の影響だと、こう並べると流石に何処まで信じていいのか分からないけれど…

要はそれまで支配的だったキリスト教ベースの哲学や文化・社会を覆し、超越するため、啓蒙主義者たちはエジプトに賭けた(とバナールは主張する)。先に取り上げたWデイヴィッド『万物の黎明』も援用すれば、「新」大陸の「発見」でキリスト教中心のヨーロッパ文化が大きく揺らぎ→当の「新」大陸由来の文化はもとより中国由来の官僚制やイスラム経由のギリシャ科学さらにエジプト思想の導入で一新を図ったとなるだろうか。そのエジプト熱の本質は魔術―(神に定められるのではなく)人が自らの・そして世界の主人として運命をコントロールすることにあった(という)。

それが18世紀に入り「ギリシアの奇蹟」と呼ばれるように急にギリシャばかりが神格化される。言い替えるとギリシャ~ヨーロッパの白人(この頃コーカソイドという名称も考案されている)だけで理性や科学・合理主義を独占し、非白人=エジプトも中東もアフリカも先住民のアメリカもインドも中国も迷信や陋習に囚われた、遅れた地域として排除・断罪した。言うまでもなく、それは産業革命を成し遂げ世界経済のトップに立った西欧の自負(吾々の素晴らしさが非白人に由来しているはずがない)と自己正当化(遅れた非白人たちを優れた白人が支配するのは当然だ)によるものだろう。小国ギリシャがイスラム圏の大国トルコ・ひいてはそれに与したエジプトの支配を脱せんとしたギリシャ独立戦争(1821~)も、ギリシャ熱に拍車をかけただろう。

またインド・ヨーロッパ語族の発見が(ギリシャも含むとした)アーリア人至上主義につながり、セム語やハム語(セム族やハム族)が蔑視されるようになる。「ギリシアの奇蹟」はフランスの思想家ルナンの言葉らしいが(23年5月の日記参照)、バナールが主犯として責めるのは後にアーリア人優生思想でとんでもないことになった国・ドイツの学界だ。『ブラック・アテナI』の中盤~後半はこの「科学的」を自称するギリシャ・ヨーロッパ上げと非ヨーロッパ下げの今から見れば醜態がこれでもかと列挙されるので、正直かなり読み進めにくい。日本は神国だというオカルト的な思想が戦前の日本軍部をいかに席捲していたかとか、進化の過程でアトランティスがどうとかしながら結論として白人が最も優れた人種・どころか非白人は同じ人類ですらない(こちらはナチスに結実する)だとか、そういう「明らかに間違ってるし、動機として邪悪でもある」それこそトンデモを詳らかにした本を読んでる時と同じ腹立たしさと、それでいて笑い飛ばせない共感性羞恥がまあ読む意欲を削ぐこと。

ちなみに 幸泉哲紀氏が巻末に寄せた解説で引用している当時の英語圏の書評によれば「本書は組み立ても悪く、気の長くなるほど繰り返しが多く、さらに専門的で詳細な史料に覆われており、一般の読者や素人には勧められる書物ではない」…早く言ってよ!(本日二回め)

ともあれ。バナール氏自身のエジプト上げも論争を呼ぶ不確かさではあるらしいが、合理的だの科学的だのと自賛する近代ヨーロッパの世界観も相当なもの(しかも差別的)でゲンナリさせられる。その高慢に西欧人として内側から楯突いた意義は大きいと思う。その楯突く相手が異論を許さないアカデミズム=大学制度で、非難の大きな部分がまさにその「異論を許さない(18世紀以降ギリシャ推し以外を閉め出した)」ことであったのが、また論争を大きくしたのかとも思うけれど…

以後エジプトにたいする関心は継続したり再燃したりはするが、それは西洋の起源ではなく隔絶したエキゾチシズム・オリエンタリズムの対象として、でしかない。

ムハンマド・アリ将軍(1769~1849)統治下で推進された近代化をロシアのピョートル大帝や日本の明治天皇のそれと並列するバナールは「ロシアや日本の場合と同様に(中略)これらの強力な近代化(中略)は、軍隊の近代化と武器の自前調達(が目的で)(略)さまざまな面で弊害を招いたことは否定できない」と釘をさしつつ「しかしこの事業は、短期的に見るならば大成功で(略)一八三〇年代に達するまでに、エジプトは近代的工業生産能力において、イギリスに次ぐ世界第二位の地位を占めるに至ったことは注目に値する」と記している。この近代における成功も、西欧列強中心主義で隠蔽・抹消された事象のひとつらしい。

こうした西欧一強史観は「コーカソイド」を吾こそ世界の主人なりと思い上がらせる以上に、非白人・非西欧の地域や社会・文化や民族に属する人々にまで「吾々は二流だ」「一流にはなれない」という諦めを内面化させてしまった点で罪深いとバナールは告発している。不幸な(不毛な、とまでは言いますまい)論争よりも、こうした正義感の発露こそ本書の白眉であるかも知れない。

* * *

個人的な関心領域から、もうひとつ意外だったのは、ギリシャこそ近代西洋文化の原型というとき(科学や哲学と並んで)ギリシャは民主制のふるさとだからという意味があると僕などは思っていた、それも本書で覆されることだ。

『ブラック・アテナ』が論じるところでは、まずプラトンからしてアテネの民主政を嫌い非民主的なスパルタに肩入れしていたし、哲学者が統治する理想の国家を描いたとされる『国家』(未読)にしても「プラトンの共和国は、国家の構成原理としての労働分割に関する限り、エジプトのカースト制度のアテネ的理想化にすぎない」とはマルクスが『資本論』(未読)で評するところだ(という)。

前述のカンパネラ『太陽の都』も同様。

前に軽く示唆した「平等という概念は人類の歴史のなかで比較的あたらしい発想なのではないか」という論点にも通じるし、『万物の黎明』でも言及されていたことなのだけど、昔の人々は平等や民主制というものを、21世紀現在の吾々が思うほど評価してはいなかったようなのだ。

バナールもソレが主張したかったのだとは思うけれど、歴史学のような学問でさえ、しばしば扱っている過去ではなく論者が現代をどう捉えたいかを残酷に映し出してしまうようだ。言い替えると、Wデヴィッドによるアメリカ先住民の再評価やフェデリーチの中世ヨーロッパ見直し(23年10月の日記参照)・バナール氏のエジプト推しは、過去の捉え直しを提案すると同時に、現代がよしとしている価値観を覆したい欲求のあらわれでもあるだろう。

前にも書いてるし追い討ちはハシタナイけれど、つい50年前には「アジアの中でどうして日本だけがヨーロッパに比肩する近代化を成し遂げたのか」みたいなことが大真面目に論じられていた。そうして提示された日本の地政学的(?)優位も「ギリシアの奇蹟」も、あるいは日本の侵略は解放だったも世界最古の文明が富士山に栄えていたも、過去をどう解釈するかで現代を正当化する・過去をバトルフィールドにした侵略合戦であるのかも知れない。それは時に侵略された相手を二重にも三重にも踏みつけてしまう(二流民族だというレッテルを内面化してしまった非白人の例)、そういう意味でも残酷な話なのだ。

*** *** ***

(追記)15~17世紀にエジプトがヨーロッパに与えた最大の影響が「魔術(人間による運命のコントロール)」であるならば、いくらエジプトを「正しく」再評価しても、その思想でもって(15~17世紀に―アメリカのドル紙幣にピラミッドを刻むほど―そうしたように)「現代」を再び覆すのは悲しいけれど困難だろう。フェデリーチが中世の魔術(ウィッチクラフト)について「今の吾々も星占いをするけれど、そうしながら定時出勤のために目覚まし時計で目覚めてる時点で(今の星占いには)何の力もない」と看破しているように。過去を見直すことで現在に異議申し立てをする場合でも、過去を復古させることは(たぶん)できないのだ。歴史を学ぶことに出来るのは、過去に何を失なったか残酷なくらい思い知らされたうえで、過去でも現在でもない新しい未来をつくる手がかりを提供すること(だけ)ではないだろうか。

(26.01.28/小ネタ/すぐ消す/月末に拾う)ロッテリア、54年の歴史に幕 全店「ゼッテリア」に転換(日本経済新聞/26.01.21/外部リンクが開きます)ゼッテリア、「絶品バーガーが売りのお店(なのでゼッテリアという名前)です」という触れ込みだったけど実際はゼンショーの「ゼ」なんでしょうね…てゆか、そもそもゼッテリアの絶品バーガーとロッテリアの絶品バーガーって別物なんですわ。

・ゼッテリア/メニュー/絶品バーガー(外部リンク)

・ロッテリア/メニュー/バーガー(絶品ほか)(外部リンクが開きます)

上の画像は縮尺ミスで、実際にはゼッテリアの絶品バーガーのほうがサイズ大きめで中にレタスなんかも入ってる、良くも悪しくもふつうの全部入りハンバーガー。ロッテリアの絶品チーズバーガーの「鳴り物入りで出してきたけど、小ぶりだし…これが絶品?」と首をひねる、けど時折(三年に一度くらい)むしょうに食べたくなるて意味では、あくまでも個人の感覚ですが天一のラーメンみたい・な濃ゆめの個性は(ゼッテのソレには)見るべくもない。いや「絶品「と天下「一品」で並べたかったわけではなく。

てなわけで三年後「うわああアレが最後だったか」と改めて泣くために?ロッテ版の絶品チーズ、食べ納めをしてきました。三月末には全ての店舗が切り替わる由。ゼッテリアには…んー同じゼンショー傘下を活かして、グリルした輪切りタマネギの上に粗びきビーフのパティもしくはいっそ牛スジの煮込みで三種類のチーズとタバスコをトッピングした「チーズ牛バーガー」をリリースしたら再訪するかなあ。

*** *** ***

ふだんづかいできる反差別Tシャツがあると自分が便利なので作りました。

【電書新作】『リトル・キックス e.p.』成長して体格に差がつき疎遠になったテコンドーのライバル同士が、eスポーツで再戦を果たす話です。BOOK☆WALKERでの無料配信と、本サイト内での閲覧(無料)、どちらでもどうぞ。

B☆W版は下の画像か、こちらから(外部リンクが開きます)

サイト版(cartoons+のページに追加)は下の画像か、こちらから。

扉絵だけじゃないです。side-B・本篇7.1話、6頁の小ネタだけど更新しました。

(外部リンクが開きます)

今回ひさしぶりにシズモモの過去エピソードを見直し「やっぱり好きだな、この話とキャラたち」と再認できたのは幸せなことでした。そして色々あったり無かったりしても、ペンを持って物語を紡いでいる時が、自分は一番幸福らしいとも。次に手をつける原稿は(また)シズモモではないのですが、何しろ描くことは沢山あるのです。

ちなみに今話タイトルの元ネタは井上陽水の「愛されてばかりいると(星になるよ)」。同曲が収録されたアルバム『ライオンとペリカン』のB面(side-B)に入ってる「お願いはひとつ」は個人的に一番好きなクリスマスソングの最有力候補です。レノンと争う。

RIMLAND、電子書籍オンリーですが20ヶ月ぶりの新刊『読書子に寄す pt.1』リリースしました。

タイトルどおり読書をテーマにした連作に、フルカラー社畜メガネ召喚百合SF「有楽町で逢いましょう」24ページを併催・大量リライト+未発表原稿30ページ以上を含む全79ページ。頒布価格250円(+税)で、一冊の売り上げごとに作者がコーヒーを一杯飲める感じです。下のリンクか、こちらから。

書誌情報(発行物ご案内)はおいおい更新していきます。(22.11.03)

【生存報告】少しずつ創作活動を再開しています。2022年に入ってから毎週4ページずつ更新していたネーム実況プロジェクト、7/29をもって終了(完走)しました。

GF×異星人(girlfriends vs aliens)

これまでの下描きは消去。2023年リリース予定の正式版をお楽しみに。(2022.08.08→滞ってます)

言葉・牢獄・SF~25年冬旅行・読書編(26.01.25)

0.監獄と言語:ガッサーン・カナファーニー『ハイファに戻って/太陽の男たち』これは旅行に出る直前に読了していた本なのだけどガッサーン・カナファーニー『ハイファに戻って/太陽の男たち』(黒田寿郎+奴田原睦明訳・河出文庫2017年/外部リンクが開きます)は1072年・36歳で爆殺されたパレスチナ作家の中短篇集。とにかく密出国しないことには家族まるごと餓死してしまう状況でブローカーに騙され、ボラれ、恥辱の辛酸を舐める「太陽の男たち」を筆頭に「屋根のない監獄」と言われるパレスチナの苦境と、それが既に半世紀前に極まっていたことに打ちのめされる。

だがもうひとつの表題作「ハイファに戻って」は少し趣きが違う。突然の軍の侵攻によって、赤ん坊を置いたまま故郷ハイファを去らざるを得なかった若い夫婦が20余年後ようやく故郷に戻ると、赤子はイスラエル入植者に育てられ、イスラエル人として成人しており…という話だ。

同篇で赤子を引き取ったのは欧州での迫害からやっとの思いで逃げてきたユダヤ人夫婦で、真の屋敷の持ち主が帰って来たらそのまま返そうと、なるべく手つかずで調度品などを保ってきた善意の人たちだ。だが一説では「現在」のイスラエルでは、全くの悪意をもって、パレスチナの子どもたちにイスラエル人としての教育を施し、その出自を忘れさせる洗脳行為が行われているとも言う。

―大急ぎで言うと、それが事実だという裏取りは出来ていない。ただ事実として、かつて侵略・併合した国や地域に自国語や自国の文化を強制し、それが出来ない児童の首に「方言札」を提げさせる恥辱を与えた先達が20世紀前半の吾が国だったことは忘れがたい。そのことを看過したまま「ハイファに戻って」やカナファーニーの作品を論じることは(あるいは現在の中国がチベットやウイグルで同様の迫害を行なっていると非難する場合でも)著しく誠実さを欠いた姿勢だとは言えないだろうか。

1.言語という牢獄:網野善彦『歴史を考えるヒント』

昨年11月の小ネタで紹介したとおり、東京・大塚に宇野常寛氏が運営している書店があって(人文書がえらい充実している)、網野善彦『歴史を考えるヒント』(新潮選書→新潮文庫2012年/外部リンク)は、そこの無人レジでピッして購入したものだ(キャッシュレス決済のみなので注意)。

「日本」という国号が使われるようになったのはいつからか検証する(僕なども「たしか足利義満が日本国王を名乗っていたっけ」くらいしか思い当たらなかったけど、実際には中国の歴史書『旧唐書』に「日本国」の記述があるらしい)冒頭から日本列島の歴史を説き直してゆく。

典型的なのは「百姓」だろうか。近代このかた稲作農民と解されてきた「百姓」が文字どおり百の姓(かばね=職業)であったことから、漁労や塩業・織物や工芸・交易や商業で生きる非農業民が社会に占めるウェイトの大きさも、自ずと問い直される。そのほか京都の朝廷と東国の武家政権が並び立つ複合国家であったなど、日本史を刷新した網野史学の入門にも最適な一冊と思われまする。

そう来るか!と思ったのはしかし、我那覇潤氏による文庫解説で(上に挙げた「日本」「百姓」など)言葉を切り口に現代の吾々が過去に投影している通念を問い直す本書は、言語を牢獄に喩えたフーコー・不純物になぞらえたデリダと呼応していると言うのだ。網野史学とフーコーやデリダ(あと「人が言語をあやつるのでなく、言語が人を規定する」としたらしいハイデガー)と同列に捉える、その発想はなかった。

権「利」は権「理」と訳されるべきだったと嘆いたのは中江兆民だっただろうか。

『歴史を考える…』は中世の古文書を見るに、当時は「自由」という言葉に(結婚や職業選択・思想や良心の自由といった)人権としての自由という発想はなく「野盗が自由にのさばっている」というようにルール無視の好き放題みたいな否定的ニュアンスで使われる言葉であったと語る。もしかしたら自由=野放図・身勝手という古来からの意味は、人権としての自由の主張に対する「(古い意味での)自由=身勝手ばかり主張しおって」的な反発につながり、また逆に現代において「表現の自由」みたいな言葉を野盗的な好き放題と同義に(ばかり)偏向させてははいないだろうか。

英語のフリーダムは中世に権力からの束縛を逃れたことを意味した「無縁」と訳すべきではなかったかと『無縁・公界・楽』の著者でもある網野氏は書いている。

2.よすがと無縁:ジャック・デリダ『歓待について』

そんなわけでデリダ。この旅行記の最初のほう(そういえば旅行記でした)で書いた、肉だけ酢豚と台湾ラーメンの味仙本店がある名古屋・今池にはウニタ書房という小さいながら人文書の充実で知られる古参書店があって(大塚の宇野書店とは逆に基本現金払いだったので注意。図書カードは受け付けていた模様)中東問題のコーナーで上述『太陽の男たち・ハイファに帰る』も平積みに並んでいるのを横目で確認しつつ、これまた(後期)デリダ入門に最適と謳われたアンヌ・デュフールマンテルとの共著『歓待について』(原著1997年/廣瀬浩司訳1999年→ちくま学芸文庫2018年/外部リンクが開きます)を購入。

共著といっても執筆は別々で、デリダの講義にデュフールマンテルが解説を付した体裁だが、この解説が紹介しているエピソードが今回の日記の文脈的に興味深かった。ユダヤ人として迫害されアメリカに亡命したハンナ・アーレントが、ナチスの暴虐を拒否したのにドイツ語を使い続けるのですかという(いささか意地の悪い)質問に、言語は亡命者が捨てられない最後の故郷との絆である・それに狂っていたのは国家であってドイツ語ではないしと答えた件に、本書とは別の場でデリダは「(国家が正気を逸したとき)(一緒に)言語が狂うとは考えないの?」とコメントしたという。

もしも国家や社会が言語ごと正気を逸するのであれば、その言語を故郷との最後のよすがとすることは(人としてやむない悲しさはあるが)危険なことではないのか。

というわけで(?)でデリダは、故郷との絆を(言語に至るまで)完全に失なった亡命者=客人と、客人を原則そうした亡命者と見なし「それならば分かった、あなたの故郷も出自も問わない」と受け容れる「無条件の歓待」の可能性・あるいは不可能性を論じる。今回の日記に関係しないことは一切省略しますが(アンティゴネーとかクロソウスキーとか「あ、読まなきゃ」と思わされる話がいくつも出てくる)、ともあれ、無条件の歓待の対立項として提示されるのは「あなたを受け容れよう、ただし吾が国のルールに従ってもらう」という条件つきの歓待だ。

吾々の社会が客人=異邦人=亡命者を受け容れるやりかたは、まあ後者の「条件つき歓待」になるのだが、米国のICEや日本の入管を見れば明らかなとおり「条件つき」は窮まれば歓待も何もない客人の排除になる。その極限をデリダは哲学者カントが唱えた、受け容れた客人を追って人殺しが来ても「どんな理由であれ嘘は言えない(嘘を許すと社会が壊れてしまうから)」という道徳律に従い客人を引き渡すべしという結論に見る。だが一方で「無条件で客人を受け容れる」歓待のルールは「そのためにどんな自己犠牲も厭わない」旧約聖書のロト書で客人を引き渡せと詰めかけたソドムの住人に(つまりその「客人」はソドムの町を滅ぼすか見極めにきた神の使いだと思うのだが)善人ロトが「私は客人を守らなければいけない、代わりに娘を差し出すので好きにしてくれ」と娘を差し出したという、もう一方の極限・もう一方の地獄(個人的には不可能性と呼びたい)に行き着いてしまう。

もちろん個人的には「何の権利で娘を差し出すんだよロト爺お前が身代わりになれ(お前が塩の柱になれ)」と思うし、同じように「娘を差し出す」地獄を客人のためでなく自身の安寧のために選んだ男たちの実例が、またまた吾が国には(ソ連やアメリカ相手の敗戦時に)あったわけで、そうした男の・家父長制の身勝手については、後述のヴァージニア・ウルフがカッツリ告発してくれる。

『歓待について』ではチェコの哲学者ヤン・パトチカも紹介されており、翌年(つまり今年)こちらを読むことになります(つまり読みました)が、これは別の機会に。

3.牢獄とSF:ザミャーチン『われら』

で、数十年来の宿題だった20年代ソ連のディストピアSF・ザミャーチンの『われら』(原著1921年/松下隆志訳・光文社古典新訳文庫2019年/外部リンクが開きます)。やー今生で読めて良かった、面白かったです。

文庫解説に詳らかなんだけど、ハクスリーの『素晴らしい新世界』(未読/宿題)やオーウェル『一九八四年』に影響を与えたと言われる由。なるほど『一九八四年』のほうは主要キャラのコンポジション(立ち位置)や展開まで随所に似てるなーと得心。また「人に自由は要らない」と主張する独裁者と主人公の対話がドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』大審問官の章を彷彿とさせる…のも解説で先取りされてる通り。

無理して独自色を追加するなら「そうとも自由意志なんて要らないんだ」という極論(と、それを千年後の社会に実装してしまう力業)は、伊藤計劃『ハーモニー』が好きな人も「もしかして先駆者」と楽しめるのではないかと。

そして、そんな『われら』もイギリスのユーモア作家ジェローム・K・ジェロームの短篇に着想を負っているという解説の指摘が面白い。名作は孤ならず。ジェローム・K・ジェロームは代表作『ボートの三人男』(未読…というか途中で数十年止まってる)が日本でも評判になった気がするコニー・ウィリスの時間SF『犬は勘定に入れません』の元ネタなので、同じ作家が『われら』にも影響…と思うと面白く思う『犬は勘定に…』のファンも居るのではと御注進。僕は『ボートの…』を読むまではと『犬』も未読なのでした。

あと、これは余談なんだけど『われら』、うがった読み方してると「地球全土を支配下に収めた〈単一国〉」ホントかぁ?と疑惑が生じてくるのが面白い。街を囲む壁の向こうに、手つかずの森林やら、そこで昔ながらの暮らしをしてる人たちとか、あったり居たりするみたいなんですよ。

4.SFと牢獄:ヴォンダ・マッキンタイア『夢の蛇』

ヴォンダ・マッキンタイアは日本ではSFドラマ『スター・トレック』の二次創作アンソロジーの編纂とか、女の子と愛猫が小型宇宙船で探検に出るジュブナイルSFとか、ハヤカワ文庫では余技みたいな仕事しか紹介されてない感じの(…と思ったけどルイ14世時代の貴族の侍女を主人公にした『太陽の王と月の獣』という前後編の大著が90年代に訳出されていた気が)作家だけれど、アメリカのSF批評家が選ぶヒューゴー賞・ファンが選ぶネビュラ賞を同時受賞した『夢の蛇』(原著1978年)がサンリオ文庫から出ていた(友枝康子訳・1983年)のでした。サンリオ文庫が消滅後、SF最大手のハヤカワにサルベージされなかったのは当時はSFが飽和状態で、かつ、ポスト・アポカリプスの地球=封建制に戻ったような世界での冒険譚が(ファンタジイが本格的に流行るのは90年代以降と思われる日本では)早すぎたせいか。不遇の作品を神保町の古本市で発掘した次第です。

まず近現代の医学が絶滅した世界で、蛇の毒で治癒をほどこす蛇使いという設定が面白い。前にも書いたと思うけどオーソン・ウェルズ、ジョゼフ・コットン、アリダ・ヴァリが主演した映画『第三の男』で第二次世界大戦が終わった直後のウィーンに招かれる、コットン演じる作家は「作家」といってもB級西部劇が専門で、それも主人公が蛇使いなんですよね。「主人公が蛇を操って戦うなんて、よく思いつくな」水で薄めたワクチンでボロ儲けして多くの子供たちを死に至らしめた悪党を退治するのに、彼に協力を依頼したイギリス人の警部が言うのです。「どうやって思いついたんだね」それを若い頃の僕は「つまりあんた、作家なんだろ」「作家が現実の不正を見逃せるのか」という遠回しな責めだと取ったのですが、まあそれ以来(あとはWWEの「コブラ」くらいか)の、蛇なわけです。

・参考:Santino Marella vs. JTG: WWE Superstars, Sept. 20, 2013(YouTube/すごくくだらない/外部リンクが開きます)

まあ冗談はさておき。最初はアーシュラ・K・ル=グウィンのように北米の先住民族文化をモチーフにした世界観かと思いきや、ヨーロッパ風というかRPG風というか普遍的(?)な中世風異世界で物語は展開し、それが(もう半世紀前の、しかも日本ではほとんど新規読者の開拓が期待できない作品なので遠慮なくネタを割ってしまいますが)実は中世風封建ポスト・アポカリプス社会の中で、ごく一部の層が進んだ科学を有する異星人と交易して、どうにか世界は崩壊間際で踏みとどまっている。主人公が使う特殊な薬効をもつ蛇も、実は異星人がもたらしたもので―と次第にSFに相応しい世界観が明らかになってくる。この按配はかなり良いです。それに、実はもっと広く、可能性ある世界が、認識レベルで「これだけ」「こういうもの」と制限されている有り様が『われら』や、今週ここまで書いてきた議論と重なるようで面白い。

その一方『夢の蛇』については、異星人が秘匿していた蛇の繁殖法など2026年にも通じるジェンダーへの異議申し立てがあったりして面白い反面、最終的に大体のことが理に落ちてしまう残念さもあって、一流に近い読み物だけど、超一流ではないなーとも思ってしまう。これも以前たぶん書いてることの繰り返しになるけれど、ホラーとSFというジャンルは、見かけとは反対にホラーは全てが理に落ちて割り切れてくれないと(それが「幽霊のしわざ」でも「ゾンビにはなっちゃうものだから仕方ない」でも)スッキリせず、逆にSFは最後に割り切れない残余・世界はもっと広いと「外」を示唆するものがないと面白い「だけ」で終わってしまうように思う。『ニューロマンサー』にも『幼年期の終わり』にも『ハーモニー』にも垣間みえる世界の「外」が『夢の蛇』にはない。いや、人類の世界の外に異星人の世界があるのは確かだけれど「異星人なしでも蛇を増やせる」=外界の手前で引き返してしまう主人公たちの冒険に「よく出来た話」を超えるときめきは得られなかったのが残念といえば残念なのでした。

5.そして牢獄:ヴァージニア・ウルフ『三ギニー』

ちょっと下げちゃって申し訳なかったけれど『夢の蛇』核心のSF的アイディアでのジェンダー観への異議申し立てだけでなく、「合意ある性交渉の抑圧(たとえば決められた結婚の強制)」「それでいて婚姻の範囲を超えた、強者による弱者への合意を得ない性交渉は大目に見られがち」な性道徳(Where is 道徳?)に対し、あくまで「双方の合意に基づく自由(あ、正しく人権としての自由ね)な性交渉」を行動指針にした主人公の立ち位置など、アンチ封建制・アンチ家父長制。フェミニズムSFへの意欲が伺えて良かったです。(『太陽の王と月の獣』では、そのへん少し通俗的なロマンスに後退しちゃってた気がするんだよなあ…数十年前の読書なので間違ってるかもですが)

とゆうわけで旅行の最終日、始発の次の列車で新潟に行って、カレーを食べて、終電のひとつ前の列車で横浜に帰ってきたエクストリーム・スポーツみたいな旅程で実は、新潟で帰りの電車に飛び乗る前に駅南口の丸善ジュンク堂書店に飛びこんで買ってきたのが

ヴァージニア・ウルフ『三ギニー』(原著1938年/片山亜紀訳・平凡社ライブラリー2017年/外部リンクが開きます)。