| 記事:2021年2月 |

←2103

2101→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

ポキープシのSF〜ジョン・スコルジー『アンドロイドの夢の羊』(2021.02.07)

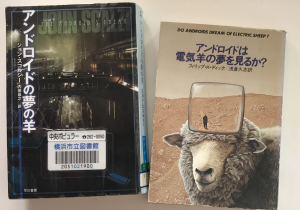

SFは題だねえ、というお話。先週の『酸素男爵』に続き、これまたタイトルだけで中身も確認せず手にしたのがジョン・スコルジー『アンドロイドの夢の羊』(ハヤカワ文庫SF)。原題もAndroid's Dream、これが(架空とはいえ)羊の品種名なので、けっして「釣り」の邦題ではない。もちろん、有名な過去作を踏まえた題名にして品種名。

…立て続けに読んで改めて、逆算で思い知ったのは「なるほど『酸素男爵』は読むのに時間かかるわけだ」。同じSFでも粘度がちがう。『酸素男爵』の場合、舞台となる世界が吾々の日常とかけ離れすぎていて、一歩進むにも生命維持機能をそなえた特殊スーツが必要な感じに(かわりに重力の都合上、一歩で地球の六倍進めるわけだが)(←そういうことも含めて)一行たりとも読み飛ばせなかったのだ。

20世紀前半のソ連で興った文学理論=ロシア・フォルマリズムは、文学は読む者のスピードを鈍らせなければならないと説く。つるつると読み飛ばされ(自動化)てはいけない、文章のいちいちが異物として(異化)噛み砕くように咀嚼され、読むのに時間がかかるほど文学性が高いと。もちろん、遅く読ませる目的だけが暴走すれば文字どおり「形式主義(フォルマリズム)」になるわけで、なべて物事は按配次第なのだが―

SF・ファンタジー界の大御所だったアーシュラ・K・ル=グウィンは、この思想と親和性が高かったかも知れない。名著『夜の言葉』(岩波現代文庫)で彼女は、ファンタジー小説の会話が「王と魔術師」を「大統領と補佐官」に・ケルトの城をポキープシ(IBM本社があるニューヨーク州の地名)に置き換えても違和感なく読めてしまってはダメなのだ、と強く戒めている。

なんでこんな話をしてるのか。それは『アンドロイドの夢の羊』がむしろ確信犯的に、大統領と補佐官の、ホワイトハウスやポキープシでの密談の文体・価値観・世界観で書かれたSFだからだ。『酸素男爵』に比べて圧倒的に読みやすいのも納得。『羊』はたしかに数百種の異星人がひしめく銀河文明を前提にしているし数種の異星人は実際に登場もするが、今の吾々の現実と地続き。政府に雇われたハッカーは不眠不休の作業のためドクターペッパー4リットル飲んで、カフェインで気持ち悪いですと言うし、自販機にはm&m'sのマーブルチョコ、「おお中古のIBM360だネット接続できるかな」そんな世界。仕立てはSFでも文体の基本になるのは役人や官僚の根回し・皮肉・恫喝や慇懃無礼。代表的な会話はこうだ:

「失礼ながら長官、あなたはとんでもないドジをふんだのです。運がよければ辞職するだけですむでしょう」

「運がよくなかったらどうなる?」

「運がよくなかったら、わたしたち全員が刑務所の運動場でタバコを通貨のかわりに使うことになるでしょう」

銀河文明に参入したばかりの地球人は、近隣の爬虫類型エイリアン・ニドゥ族に頭が上がらない。傍若無人な彼らに貢ぎ物として進呈したのが青い毛並の特殊な羊「アンドロイドの夢」である。遠来の貢ぎ物が儀式に必須のアイテムになるのは文化人類学的にありそうな話。強固なカースト制と部族社会で成るニドゥ族は新王の即位の儀に「アンドロイドの夢」を生贄として使うようになるが、族内の反対勢力が儀礼をぶち壊し王に成り代わるため、地球各地の牧場で飼われていたこの特殊な羊を炭疽菌で皆殺しにしてしまう。一匹でもいいから生贄を連れてこい、さもなくば戦争だ―爬虫類の大使に凄まれ、地球政府は元海兵隊員の凄腕ハッカーに「Wild Sheep Chase」(←村上春樹『羊をめぐる冒険』の英題を気取ってみました)の任務を託す―

思いつく形容は「怖いものなし」「不謹慎」いっそ「涜神的」。実際、本作には三流作家がインチキで書いた予言詩を、インチキと知りながら信奉する宗教結社まで登場する。特殊スニーカーで6mの高さまでピョンピョン跳びはね銃弾を避けながら戦うショッピング・モールの大騒動や、退役軍人を載せたクルーズ船と二ドゥ族の古戦場での遺恨をかけた再戦など、派手なアクションもあるけれど、一番の武器はへらず口。

『酸素男爵』同様、品種改造による未来の食肉獣が登場するが、こちらは「豚を改造したものだが蹄がないためユダヤ教の戒律で食べていいのか悪いのかラビたちの論議になる」という使われかた。『ヴェニスの商人』の肉1ポンドの判決や「ゴルディアスの結び目」などが「勝てるなら手段は選ばない」的なスタンスの象徴となる世界。

多少なりキャラの立った女性は二人しか登場しないし、その扱いも推して知るべし。2006年の作品だがコンプライアンス的にはかなり厳しいものがある。

そんな厳しめの世界観を体現するのは、上に挙げた「タバコが通貨」の会話と、物語の重要な鍵となる一人の若者だ。10歳にしてイタズラ心で兄貴のクラシックカーを爆破し、18歳で悪友とともに国立海洋気象庁のコンピュータ乗っ取り・刑事罰を避けるため異星人との戦争への従軍を選んだ悪ガキ。いわば彼はこの小説のメートル原器のようなもので、言い替えると本作の精神年齢は18歳。おそろしく頭が回るが18歳から成長しない、ホモソーシャルで無神経が自慢の悪ガキみたいなSFなのだ。

だから本書の終盤、この永遠に18歳の悪ガキが、とある試練を経て「オトナになる」ことを学ぶ場面は、少しだけ感動的だ。それは流れ星のような一瞬のひらめきで、物語はたちまち、際限のない皮肉の応酬とブラックユーモアに再び呑み込まれてしまうのだが。

異星人だろうと何だろうと皆、ポキープシとホワイトハウスを往復する官僚か、もしくはミカジメ料を取り立てるギャング同様の思考様式なため「本質はそういう話」「羊の皮をかぶった狼ならぬキツネとタヌキ」と考えて構わないと思うが、いちおうSFならではのアイディアとゆうか思考法の片鱗もある。それは「人間の定義」が揺るがされること。主人公が関わる二人の重要人物は、二人とも「人間の定義」を再考させられる属性持ちだ。あるいは、生まれた時は数千匹のイナゴさながら、周囲の全てもろとも数千の兄弟姉妹をも食い尽くすことで淘汰され、残った数体がサナギとなり羽化した時点で初めて知性を獲得するたぐいの異星人を、どこから異星「人」として遇したらいいのか。そういう哲学的な可能性も暗示しながら、実際は「州ひとつ壊滅しそうになり異星人の幼虫数千匹を焼き殺したが、知的生命を大量虐殺したなと銀河的に責められ、知的生命の定義って何だよ!とキレたくなる」という方向ですべては笑い飛ばされる。

だもんで、んー、薦めていいものかは判断しがたい。面白いですよ?面白いけど「面白いだけでは面白くない」が中年以降の読書なれば(つまり読む側の問題)…あらゆる伏線はぬかりなく回収され、そして退屈とは無縁の、よく出来たエンターテインメントではあると思います。こんな日記(週記)もアリと言うことで。

誰がために鐘は鳴る〜藤原辰史『決定版 ナチスのキッチン』(2021.02.14)

未読の小説を取り上げ、わざわざあげつらうのはどうかと自分でも思う。だがトルストイ『アンナ・カレーニナ』の有名な冒頭「幸福な家庭はどれも似通っているが、不幸な家庭はそれぞれ異なる理由で不幸である」は本当なのだろうか。負けに不思議の負けなしという言葉もある(野村克也)。幸福の形が似たりよったりならば、不幸も「またこのパターンで不幸なのか」と見るものを嘆かせる似通った要因がありはしないものだろうか。

藤原辰史『[決定版]ナチスのキッチン 「食べること」の環境史』(共和国/2016年)。第一回(2013年度)河合隼雄学芸賞を受賞した研究の増補版だという。とくに説明はいらないだろう、表紙の惹句「台所に立つと、ナチスは遠い過去ではない」がすべてを物語る。ただ「それってどういうこと?」って内実はあるわけで、やはり説明は要るわけで―

第一章に、ちょっと心をつかまれるフレーズがあった。

「もしもこのように(明快に)ナチスの台所史を描けるのだとしたら、

これまで多くの歴史家たちがナチズム研究に一回限りの人生を費やすことはなかっただろう」

今しがた「台所に立つと、ナチスは遠い過去ではない」なるほど説明は不要だなと書いてしまった身としては耳が痛い。世の中には明快な通説・そこだけ切り取って何なら140字でツイートできる「この世の真実」があって、吾々はその結論だけ受け取っては「あーなるほどなるほど、まあそうだろうね」と思ってしまう。プロテスタンティズムが資本主義を生んだ、生政治にはそれなしには動かない心臓部の歯車のようにレイシズムが組み込まれている(2020年8月の日記参照)、幸福な家庭はどれも似通っているが不幸な家庭はそれぞれ異なる理由で不幸である、なるほどなるほど。

だが学問は本当に通説どおりか?と疑い、通説・通念に合わないものも含めて事例を積み上げる営みだ。いや、それでいて事例を積み上げただけでも学問にはならない。積み上げた事例から新たな通説・通念になるもの=説明を抽象しなければならない。事例を虚心に積み上げる面倒な営みと、その堆積をスパッと分割する対角線なり補助線なりを引いてみせる飛躍―両者のせめぎあいが学問なのだろう。実際『プロ倫』を読むと「そうではない事例」に費やされたページの厚さに戸惑うものだ。

『ナチスのキッチン』の「事例の堆積」は、それまで家の中心にあり光源や暖房の熱源も兼ねていたカマド(石で囲われているが日本の囲炉裏から類推できるだろう)が切り離され台所として独立した19世紀に始まる。19世紀なかば、レシピや家事マニュアルの出版で名を成したヘンリエッテ・ダヴィディス。20世紀初頭、集合住宅で共用キッチンによる給食の提供を試みたリリー・ブラウン。ヴァイマル時代に現在のシステムキッチンの原型といえる小型キッチンをデザインしたエルナ・マイヤーならびにマルガレーテ・リホツキー。同じくヴァイマル時代に消費者相談所を開設し、家庭用電気製品の普及に貢献したヒルデガルド・マルキス…

これでは「ヴァイマルのキッチン」もしくは「近代ドイツのキッチン」ではないか。『ナチスのキッチン』は、タイトルロールが本編にほぼ全く登場しない『酸素男爵』のような勇み足か。あるいは耳目を惹きつけるための悪質な釣りか。そうではなく、本書が正しく『ナチスのキッチン』を語った著作である方法はひとつしかない。「ヴァイマルのキッチン」や「近代のキッチン」を動かした思想が、最終的に「ナチスのキッチン」に帰結したと結論づけることだ。

料理や家事のノウハウが口伝ではなく文字情報の複製で共有されるマニュアル化。家事を労働と捉え、動線を最小限に抑えるキッチンを設計する合理化。ガスや電気・家庭用電化製品あるいは工場で生産されたブイヨンなどの活用による、家事と産業の接続。さらにいえば爆発的なビタミン崇拝に代表される、科学に基づく健康のための食事という発想。アメリカで確立された、人を部品のようにみなし労働を機械のように最適化するテイラー主義。一言につづめれば合理化・効率化・あるいは「近代化」と呼びうる一連のベクトル。

ナチスが公に掲げたのは伝統の復活だった。ヴァイマル時代を牽引したバウハウスのような機能主義を斥け、民族性を強調した家屋や生活の復権を彼らは謳った。しかしその一方、裏取引のようにナチスはテイラー主義的な効率化・合理化や「科学的な」健康増進策をも取り入れていく。だが、それだけではやはり本書が「ヴァイマルのキッチン」でなく「ナチスのキッチン」となるには不十分だろう。

本書が他ならぬ『ナチスのキッチン』である根拠は、最後の最後「あとがきにかえて」と付された短文で開示される。ミステリで言うとトリックをバラすようなものだが、遠慮なく引用する。ダッハウやアウシュヴィッツなど悪名高い強制収容所が、クルップやジーメンスなどの工場でもあったことを踏まえて著者は言うのだ。これらの工場=収容所は囚人たちを「人権思想が人口に膾炙して以来おそらくもっとも安価な労働力」として搾取し利潤を得ていた。その「コストの安さ」の秘密は、酷使され疲弊し落命していくまでの間、囚人=労働者たちが(ロクな食事を与えられない代わりに)自らを「刃物もレシピも必要としない、究極的な台所」に変え「自分自身を食べる」、脂質も筋肉もその場しのぎの栄養として消費したことにあった。

これこそが「ナチスのキッチン」であった。家事を余計な労力を節約する効率化の対象とし、食事を味わいでなく得られる栄養で「科学的」に測り、そして家計を産業の末端として資本主義のサイクルに組み入れる―「近代化」と呼ばれるベクトルは、最終的には工場が個々人の肉まで搾取していく強制収容所の「究極的な台所」につながっていると、本書は告発しているのだ。

マイヤー、リホツキー、ブラウン…家事に携わる者を労苦から解放し、また人々を食事で健康にすることを目指したはずの女性たちには、ナチスそのものには抗い亡命したり拷問の末に落命した人も少なくない。彼女たちの目指したものが、最終的には彼女たちが忌避したはずのナチス化のドイツでひとつの「完成」を見たことで、いわばこの先駆者たちが二重に呪われているのを見るのは哀しいことだ。…本書自体は何しろ調理と食事の「事例」が山積みのため読んで楽しく味わい深いのだけれど。。

* * *

ネットでは、ナチスは良いこともした・アウトバーンを造ったり健康増進策を取ったりしたと(なぜか日本人が)擁護する言説がしばしば噴き上がる。最近も噴き上がったようだ。

この擁護に対する反論としては、1)アウトバーンも健康増進策も戦場に頑強な肉体の兵士を送り結局は殺したり殺されたりするためのものだった、という意見が考えられる。そもそも、0)よしんば良いこともしたとしても数々の悪行を免責できるかというツッコミもある。しごくまっとうな反論だと思う。

加えて『ナチスのキッチン』は、2)戦争に直結しなくても、アウトバーンや健康増進策は人を産業の末端の部品のように扱い最終的にはアウシュヴィッツにつながる邪悪な要素を含んでいないかと「擁護」の前提をぐらつかせる問いを提示する。

1に比べると、近現代の産業社会や利便な生活そのものを敵に回しかねない問いであるため、議論には向いてない劇薬かも知れない(あのミヒャエル・エンデですら「私たちは今さら水洗トイレのない暮らしには戻れないでしょう」と言っており、それはおおむね正しい=それを出来ると強弁する主張は少し疑ってかかるべきだろう)。ただ、その劇薬の危険さに比べれば、ナチ擁護ていどで「常識にたてついた」と気取る人々はあまりにナイーヴとも言える。また、ナチスをアウトバーンや健康増進策で「擁護」する人たちには、2のような邪悪=人々を部品のようにコントロールすることへの賛意・嗜好が伏在しているのではと穿って見ることも出来るだろう。

『ナチスのキッチン』はもうひとつ、反論の手がかりとなる議論を提供している。3)アウトバーンや健康増進策は、言うほど優れていたのかという問題だ。

「台所のナチ化」と第された第5章では、ナチが進めた主婦のヒエラルキー化が描かれる。ヴァイマル時代から萌芽のあった「マイスター主婦」認定制度をナチは本格採用し、また主婦養成機関「母親学校」を企画する。一方で「非社会的」な家族の「再教育施設」が設置され、また占領した地域のドイツ系住民を劣位な存在と蔑み「家事アドヴァイザー」が「教化」していく…

著者が指摘するのは、ある意味「いい気な」こうしたヒエラルキーが実際には東ヨーロッパからの強制家事労働者に支えられていた事実だ。「一九四〇年以降、約五十万人の少女や成人女性がドイツ本国の家事労働に従事したという」。十二歳の少女がいきなり拉致されドイツ人家庭で働かされ、皮つきのジャガイモを煮出したスープを「体にいいから」と与えられる一方で、その家の子どもたちは毎朝パンにバターをつけて食べていたという事例を引く必要はあるだろうか。著者は結論づける。

「「アーリア人種」のヒエラルキーは、ほかのすべての戦時中の産業がそうであったように、結局のところ、東欧の強制労働者に支えてもらわないと足場が崩れそうな、貧弱なシステムだったといわざるをえない」

ここで冒頭のトルストイが回収される。幸福な家庭が似通っているのと同程度に、不幸な家庭も似通っているのではないか。そして不幸な社会もまた。

アーリア人種の優位を誇り、家事労働を序列化したナチスの「成功」は、実際には奴隷のようにこき使われる外国人労働者の存在に支えられていた。それはナチスを「擁護」する人々が遠回しに肯定したい(かつて同盟国だった)日本の過去のありようとそっくりだし、ナショナリズムや外国人蔑視に己惚れながら自分たちだけでは食物をつくること(農業)も流通させること(コンビニなど)も出来ない現在の日本と、あまりに「似通って」はいないか。

ウラジーミル・ナボコフは名高いロシア文学講義で『アンナ・カレーニナ』冒頭の「家」という単語の繰り返しは、ロシア語の「ドム」という発音を何度も響かせることで「ドム、ドム、ドム…」と弔鐘のように鳴り渡り、不幸な主人公たちの破滅を暗示していると(たしか)説いていた。

躍起になってナチスを「擁護」しようとする人たちは、ドム、ドムという鐘が70年前のドイツ人のためだけに鳴っているわけではないと内心では悟っているのかも知れない。あるいは気づいてないのだろうか。鐘が自分たちのためにも鳴っていることを。他ならぬ自分たちが自ら破滅の鐘を叩いていることを。

ヘテロトピアの突破口〜矢部史郎『夢みる名古屋』(2021.02.21)

個人的には、名古屋は嫌いな街じゃない。むしろ好きと言っていい。同地で開催される同人誌の即売会のため、ほぼ年一回・多いときには二回。だいたい現地に宿を取り、前日は街を散策。台湾ラーメンや味噌カツを食べ、大須のアーケード街や古本屋をめぐる。名古屋港水族館やリトルワールド、抹茶スパゲティなど妙なメニューで有名な喫茶店に足を延ばしたこともあった。だもので、名古屋が魅力のない街ナンバーワンとして絶大な不人気を誇っていることは、しょうじき理解の埒外だった。あれは酷い街だよと住んでた人が実感を語っても、年に一度の観光客には分からないものかなあと思っていた。あるいは自分には、絵画や文章のよしあしが(よく)分からないように「都市」を見るセンスもないのかと。

矢部史郎『夢みる名古屋 ユートピア空間の成立史』(現代書館/2019年)は、そんな自分でも納得の説得力で「どうして名古屋に魅力がないのか」を語り尽くす。

どういうことだ、ユートピアじゃないのか、夢みる名古屋じゃないのか―いや、タイトルに偽りはない。夢は良い夢とは限らないのだ。産業資本と国家が手を取り合い、生活の細部まで浸透していった近現代、吾々は、もしかしたら見ないほうが好かった夢を見てしまった。実現すべきでない「ユートピア」を実現してしまった。利便と引き換えに、吾々の生活から何かを搾取し奪っていった近現代の「夢」の極限を、先週の日記で取り上げた『ナチスのキッチン』はナチス・ドイツに見た。同様に本書は、半ば悪夢といえる近現代の「夢」がもっとも効果的に結晶した「ユートピア」として名古屋を名指しする。もっと言えば「世界の名古屋化」に警鐘を鳴らす。

…少し先走りすぎた。具体論に戻ろう。

三章構成の第一章で著者が指摘するのは、名古屋の繁華街を分断する二本の巨大な道路の存在だ。街の南側を東西に突っ切り、栄の繁華街から南の大須や矢場町を切り離す若宮大通。そして南北に延び栄の繁華街そのものを東西に分断する久屋大通。この二本の大通りが、百メートルという人間のスケールを超えた幅員で、街の一体感を損なう構造的な欠陥となっているのだ。

「栄という街を観察して気がつくのは、デパートや歓楽街が集積する街であるにもかかわらず、ハイヒールを履いている女性がほとんど見られないということである。(中略)おしゃれな靴を履いていたのでは、この街の横断歩道を渡りきることはできないからである」

「一〇〇メートル道路の横断は、信号を二回待って渡るように設計されている。だが(中略)中央の待機させられる空間は、なんの工夫もないがらんとした場所で、夏は暑く、冬は寒く、ただ自動車の排気ガスを浴びせられるだけの空間だ」

言われてみれば、そのとおりなのだった。名古屋、そんなに魅力ない街かなーと思っていたはずの自分も、たしかに大須や矢場町と栄町のあいだに「切り離し」分断を感じ、両者を横断して遊歩することは少ない。まして栄の繁華街から久屋大通を「渡って」オアシス21などのフォトジェニックなスポットまで足を延ばしてみることは、毎年名古屋に通いながら20年間ついぞなかった。

本書はこの、人間のスケールを超えた無駄な横幅の起源をナチスに求める。さらに遡ればオスマンのパリ改造計画。その「近代の夢」の延長線上にヒトラーが構想したゲルマニア計画は、世界の首都となった(予定)ベルリンに幅120メートルの桁外れな道路を敷設するものだった。国家の威信や権力のモニュメントとしての巨大道路。久屋大通・若宮大通は着工こそ戦後だが、その都市計画はドイツと同盟国であった戦前・戦中の価値観を継承していたのだと著者は説く。東京や大阪、各地の戦後復興計画が予算を削減されるなか、名古屋だけが腹案どおりの巨大道路建設を成し遂げた。それは国家的な夢のために、名古屋から人間的な魅力を奪うものだった。

このように『夢みる名古屋』は歴史と人文地理を縦横に駆使し、名古屋の「夢」を露わにしていく。米騒動。空襲。ベトナム戦争の北爆とゲリラ戦。映画『トラック野郎』とイヴァン・イリイチ。口裂け女。ピノチェト軍政と民社党。繊維史と服飾史。イケアの家具。INAXの洗面所。コンビニの床に敷き詰められた樹脂素材。排除アート(ホームレスの人々が横になれないよう間に敷居を入れたベンチや、路面を突起で埋めるオブジェなど、排除アートの起源が名古屋だというのは悲しい驚きだ)…「なぜ名古屋は魅力的でないのか」という謎の手がかりになる事例ならジャンルを問わず注ぎこみ、それらを結ぶ糸として近現代という時代が見ようとした「夢」の非人間性が抽出される。

街が魅力的でない具体的な理由として、また著者があげているのは、あらゆる道路が幅員的に自動車の侵入を可能にし、歩行者の心が休まらないという制度的・構造的な問題だ。トヨタ自動車の本拠地として、また日本初の高速道路である名神高速道路のターミナルとして、名古屋は歴史的にも地理的にもモータリゼーションが骨の髄まで浸透した街なのだ。

最終的にたどりつく結論は、東京や大阪が商人資本や情報が次々と流入し内に内にと膨らんでいく"内破"の都市であるのに対し、名古屋は産業資本=工場が外に外にと移転し拡張していく"外破"の都市だというものだ。それが事実なら、人が暮らしよいはずがない。三大都市と呼ばれながら、名古屋だけは成り立ちが違う。東京や大阪が都市ならば、そもそも名古屋は都市ではないのだと著者は断言する。

街でありながら産業や自動車が人より優先され、秩序のために人が排除される、それは「ナチスのキッチン」で見たのと同様の、人のためでない・何か別のモノのための近現代の「夢」だ。そして、そうした街づくりは、もはや名古屋の専売特許ではない。誰かが言っていた。近代は人のためのタイプライターを作らず、タイプライターのための人間を作った。タイプライターではなく自動車だったろうか?

* * *

再度まとめよう。名古屋が日本で最も魅力のない街と称されるのは、名古屋こそ近現代の「夢」がもっとも効果的に具現化された場所だから(と、著者は説く)。

どうして自分たちの居心地が悪いか、知ることは一定の快感をもたらす。だが二週間にわたって(もっと前からか)近代というシステムが究極的にはロクでもないモノだと納得させられ、そろそろ希望のなさが重たいのも事実。街が産業や自動車のために設計・運営され、人々の場所は排除アートによって奪われていく路線に、修正や覆しの機会はないのか。…『夢みる名古屋』の魅力は、その突破口らしきものも暗示していることだ。

モータリゼーションが支配する世界を象徴したSF作品として、著者はソ連の映画作家アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』を取り上げる。未来都市の景観として、60年代日本の高速道路の映像がそのまま借用されていることでも有名な映画だ。もちろん肯定的な描写ではない。人の姿がなく、延々と自動車が走り続ける都市にたいし、タルコフスキーが愛着をもって描くのは、池があり草花が生いしげる田園の風景だ。

先月とりあげたトリュフォーの『華氏451度』もまた、最後は湖に面した雑木林に憩いの場を求めていた。近現代の悪夢にたいするオルタナティブ(他の選択肢)は、田園にしかないのか。都市には別の可能性はないのか。

そこで著者が示すのは、やはりSF映画の『ブレードランナー』だ。自動車は空を行き交い、地上は人々でごった返す近未来のロサンゼルス。移民都市の特質が強調されたネオンと喧騒の怪しげな街で、著者が着目するのは(日本語台詞「二つで十分ですよ」でおなじみの)屋台だ。

「リドリー・スコットが作品の冒頭に屋台を登場させているのはすばらしいとおもう。

屋台のある空間こそが都市である」(強調は引用者)

屋台は道路と建物の境界である街路線を侵食する、と著者は言う。

「買い物客でにぎわう人気のある商店街を歩いてみるといい。誰も街路線を遵守していない。

店の前の通路には大きなワゴンやハンガースタンドがおかれ、カフェの前にはテーブルと椅子が並べられ

(中略)スーパーの前には買い物客の自転車がずらり(中略)

そうして街路線が侵食されていくことが、街が賑わうということなのである」

さっと頭に浮かんだのは台湾―桃園や台北、瑞芳などの街並みだった。線路のすぐ横に食べ物屋が店をつらね、電車が来ないときは線路を歩行者が埋め尽くす十分。銀行やオフィスが並ぶ通りでも麺線や唐揚げなどの屋台が舗道を占有する台北駅の周辺部。アスファルトにパイプ椅子を並べ、通りと一体化した大衆演劇の舞台。もちろん、屋台がひしめく夜市…

あれが突破口だったのか―自分があの街・あの都市に惹かれ焦がれる理由の一端が分かった気がした。

そして、もうひとつ。台湾だけでなく、自分がビッグイシューという雑誌に惹かれる理由も「屋台」で説明がつく部分がありはしないか。

周知のとおり、ビッグイシューとはホームレスの人々が販売員として街頭に立ち、一冊の売り上げの半分がその収入となる自立支援雑誌だ。折りをみては声をかけ、購入しているのは、もちろん寄付やチャリティの意味もある。読み物として面白い記事が多いのも事実だ。だが、それだけではなく。商業的でありながら慈善を求める人々でもある=簡単に割り切れない存在の販売者が、人々が通路として行き交う・建物と人々の街路線が明確に引かれた街を屋台のように侵食している・ユートピアならぬヘテロトピア(異なる場所)を現出させていることが、自分があの雑誌と販売者に肩入れする理由のひとつなのかも知れない。

ともあれ、強烈に面白い一冊。本書を読んで、僕は逆に名古屋を再訪して「そこまで魅力ない街か」あらためて検証したくなった。名古屋在住の著者が「それにひきかえ」と褒めちぎる岐阜県岐阜市にも俄然、興味が湧いた。そしてもちろん、台湾が恋しい(泣)。半分以上は人災として、コロナが憎い。

※2/28はサイト日記(週記)お休みいたします。

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2103

2101→

記事一覧(+検索)

ホーム

|