| 記事:2020年8月 |

←2009

2007→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

生政治とレイシズム(2020.08.02)

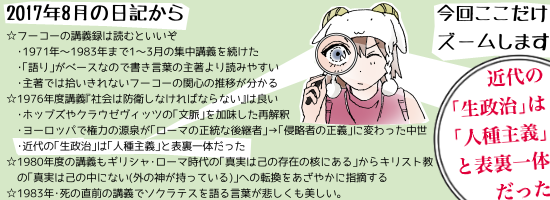

ミシェル・フーコー1975-1976年度コレージュ・ド・フランス講義『社会は防衛しなければならない』(筑摩書房)について蒸し返す。この講義に関しては、すでに2017年8月の日記で取り上げている。ただ、その時の記述はフーコーの講義シリーズ全体を紹介する体裁だった。今回は、その時も一応ハイライトではあった「生政治とレイシズム」の箇所だけを、いわばズームするように取り上げ直したいのだ。

周知のとおり、コロナ禍は続いている。

しかし日本では、感染爆発がもう来るぞ、今に来るぞと言われながら中途半端な宙づり期間が続く一方、先んじて社会のほうが軋み(きしみ)の音をあげている。医療機関に一向に予算が回らず、内閣も地方自治体も明後日の方向でエゴを追求する姿をもう隠そうとすらしない。倒産や雇い止め、貧困への転落、格差の拡大。

ウィルスそのものより速い社会崩壊を、端的に示していそうで怖いのが「安楽死」「尊厳死」「優生思想」など口あたりのいい字面で「命の選別」を持ち上げる思潮が盛り上がっていることだ。(優生思想・優生主義にまったく良いところはないのだが「優」の一文字で何だか良さげに響くことが忌まわしい。歴史修「正」主義にも通じる言葉のトリックだ)。テキトウにHINOMARUを持ち上げ批判されたミュージシャンが今度は「才能のある者には優良な子孫を残すため国家がふさわしい配偶者をあてがうべき」と発言。政府与党も「親しみやすい絵柄」でダーウィンの誤った解釈をばらまく。

7月には京都で医師が、嘱託を受けたという形で難病患者を殺害。石原慎太郎・元東京都知事が(さっそく)(また)嬉々としてしゃしゃりでて「命の選別」を礼賛、当然のように非難されゴニョゴニョと謝罪。

さらに確信犯的なのが維新だ。「人工透析患者は税金食いだから治療させず殺せ」と主張する男を候補に立てたように、本質がそうなのだろう。京都の事件を受け「尊厳死を政治的課題として検討すべき時だ」と公言。それどころか、自身が難病患者である、れいわの舩後議員が尊厳死の前に「生の尊厳」の確保をと訴えると「議論の旗振り役になるべき舩後議員なのに残念」と揶揄。さらに松井一郎・大阪市長は「舩後氏は難病でも生きる価値を見つけられたが、生きる価値を見つけられない難病患者もいる」と発言。

神奈川県・相模原市で、知的障害者施設の利用者が元職員によって数十名、殺傷された事件から4年。よりによって事件のあった7月に、(死刑判決を受けても改心の意を示していないという)犯人に与するような声が、地方自治や国政を担う者・人気のミュージシャンから上がっている、おぞましさ。この国では、自身の犯罪が安倍首相に賞賛してもらえると信じていた犯人が「結局は正しかった」ことになってしまうのか。

* * *

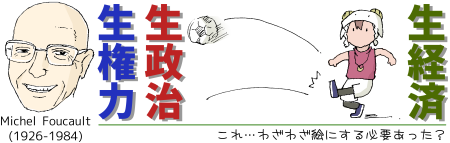

1976年3月17日。この年、全26回の講義でヨーロッパにおける戦争観の推移を分析してきたフーコーは、近代における生権力の誕生について語りだす。

生権力は、国家や権力が臣民の「健康」に介入し、より衛生的で、より健やかであるようコントロールする19世紀の発明だった(と、フーコーは主張する)。その発明は資本主義の成立とシンクロするもので、それまで「生きるに任されていた」人々は生産の単位として統計に組み込まれていく(生経済―20年7月の日記も参照)。レディオヘッドの曲にあるように"Fitter Happier More Productive"(より適応して、より幸福に、より生産的に)というわけだ。

それでは「本質的に生命を最大化し、その持続期間を延ばし、そのチャンスを増大させ、偶発事を回避したり、欠損を補ったりすることがめざされている」権力が、どうしてその同じ口で「殺し、死を要求し、死を求め、殺させ、殺せと命令を与え、敵だけでなくみずからの市民をも死に曝すことができるのか?」とフーコーは問い、自ら答える。

「そこに、人種主義が介入してくるのだと思うのです」

人種主義、直訳すれば(あれ、逆か?ともかくだ)レイシズム。差別。もちろん差別・レイシズムといったものは以前からあったと、フーコーは急ぎ注釈をつける。だが昔の人種主義は国家とは「別の場所で機能していたと思うのです」としたうえで、彼は言う。

「人種主義を国家のメカニズムに組み込むことになったのは、生権力の出現なのです」

「その時、人種主義は(中略)権力の根本的メカニズムとして定着したのであり、

その結果、なんらかの時期に、なんらかの範囲内で、そしてなんらかの条件下で、

人種主義を経由しない国家の近代的機能などほとんど存在しないのです」

ここで言われているのは、恐ろしい話だ。先月の日記で紹介したとおり、イタリアの思想家カヴァレーロは近代国家はテロルの延長上にあると主張している。アガンベンは法律を無視した行政の専横(例外状態)は例外でなく国家の本質だと説く。同じようにフーコーは、レイシズムこそが近代国家を駆動する「根本的メカニズム」なのだと言う。

それこそ「近代的精神」と呼ばれるような理性や博愛や平等意識が近代社会を生んだ…という幻想はくつがえされ、三者三様に国家の原罪があばき立てられる。世界の経済を裏であやつる委員会があるとか、人類の文明は異星人がもたらしたとかいうオカルトも色あせる「怪物は…お前だぁーっ!」ガチのヤバい話。だが先を急ごう。

生権力・生政治は臣民を、生産力を有する「人口」として扱い、その生産力が最大になるよう健康を管理する。しかし人種主義・レイシズム・差別は

「権力が引き受けた生命の領域に切れ目を入れ」

「権力が引き受けた(人類全般という)種を、(中略)人種という下位区分に分割できるように」

する機能を持つ。なぜそんな機能が必要か。それはおそらく、生権力の目的が「最大多数の最大幸福」などではなく「効率的な生産」にあるからだ。

医療や衛生にはコストがかかる。まして、それが経済のマターであるなら、健康の保障にも「損益分岐点」がある。生権力・生政治を「生経済」と置き換えることで、そのような理解が可能になる。人口の再生産に寄与しない者・より高い生産力を持たない者は「コストカット」の対象になる。「吾々の」社会にいながら「別の」社会に属し、スムーズな生産には望ましい社会の同質性を低める者…外国人の排斥は、そのような「計算」の結果なのだろうか。

だが、ここでボールをフーコーに、生経済から生権力に戻そう。

彼は言う。いったん引き受けた全人口を(必要に応じて)再分割するのがレイシズムの第一の機能。そして第二に

「「殺せば殺すほど(略)より多くを死ぬに任せれば、

その事実自体によっておまえはより生きることになるだろう」といったタイプの、

ポジティブな関係を確立する役割を、人種主義は持つことになるのです」

これは以前からある「戦争型の関係―「おまえが生きたければ、他者が死ななければならない」」と同等だが、その現れが全く別質なのだとフーコーは説く。生政治と結びついた人種主義=レイシズムが提示するのは、軍事や戦争ではなく「生物学的」な関係で、つまり

「劣等種が消滅すればするほど、異常な個人が抹殺されればされるほど、(略)

個人としてではなく種としての私―はより生きることになるし、より強く、より活力に溢れ、より繁殖力を持つことができる」

不健全な者が排除されれば「私たち」は全体として、より健やかになる。人々の生を増進するはずの生権力が、全体の生を向上させないものを排除する死の権力に転換される―人種主義=レイシズム=差別を蝶番に。1976年3月17日、ミシェル・フーコーはこのように語った。生産性の側面から見れば尚更…と、もう一度ボールを生経済に戻す必要があるだろうか?

* * *

生命力や生産力において劣る者を排除すればするほど、残った者たちは「より生きる」ことになる。

大阪の「維新」が体現しているのは、このようなレイシズムに裏打ちされた生権力ではないだろうか。彼らが公務員や公営バスの運転手の給与が高すぎると引き下げを要求したとき、逆に民間の給与を合わせて上げるべきだという異論は聞き入れられなかった。自身の生産力を上げるのでなく、他者を削ることで相対的に自身の生命の価値が高くなったと計算する。そのようにして図書館を削り、文楽を削り、朝鮮学校を、そして保健所を、医療機関を削ってきた。

その行き着く先が二つ―ひとつには、難病の当事者に「尊厳死の議論を進める旗振り役になれ」と要求する死の論理の噴出であり、もうひとつは東京ですら青ざめる急速な感染拡大だ。劣った者・異質なもの不要な者は排除せよという維新の論理は「にもかかわらず」ではなく「そんなだから」という順接で、感染拡大に結びついていると、なぜ維新に拍手する人々は思わないのか。

もちろん、フーコーだ生権力だを持ち出さなくても、現在の大阪の破滅的な凋落(遠い関東からだと、そのように見える)は「ドケチ」のひとことで説明できるのかも知れない。

「ドケチ」と、大阪人は(愚鈍な他地域の連中と違って)何にでもオチをつけなければ気が済まないし「おもんない」と言われるのが何より屈辱なのだという「お笑い体質」は、実際には「体質」ではないのだと思う。一方で大阪には「知らない人にも飴ちゃんをあげるおばはん」というドケチとは真逆の行動様式がある。朴訥な大阪人もいるだろうし、『細雪』のような細やかさもあったはずだ(そうでなくて、どうして文楽が生まれ得ただろう)。(とゆうか、それを「体質」と言ってしまったら、それこそレイシズムだ)

だが「ドケチ」と「お笑い体質」が大阪なのだと主張する者の声が大きく、人々の思考を水路づければ、それがもたらす弊害は現実のものとなる。今の大阪が「お笑い」だと思っているものは序列の押しつけであり、内輪でのくすぐりあいであり、ツッコミという罵倒であり、「いじり」という「いじめ」であり、強者への媚であり、劣位の者を小馬鹿にする「嗤い」だ。他者を下げれば下げるほど「おもろくて」自分らの生命力は増す…その思考様式はやはり生権力の負の側面や、レイシズムと親和性が高いものではないか。

ナチスの「生権力」や「優生思想」は、国民の健康増進を謳いながら大量の他国民のみならず大量の自国民まで死に追いやった。それは「にもかかわらず」ではなく、「生権力」にビルトインされた排除の論理がもたらした「だからこそ」の帰結ではなかったろうか。レイシズムの度合いと、感染拡大が比例してるように見える自治体は、大阪だけではない。それは「外」を排しているように見えるレイシズムが、実は同じ排斥の原理を共同体の内にも振るっていることで、説明できるのではないか。

今回の日記に、これといった「オチ」はない。「おもんなく」て、結構。

追記。フーコーの講義録の同じ箇所が引用されていました+より行き届いた解説。パノプティコンや生政治など「みんな読んでないけど知ってる(かのように使う)」フーコー発の概念として、レイシズム関連の洞察も広まれば好いなと思う。(2020.11.13)

時間を我らに〜中井紀夫「死んだ恋人からの手紙」(2020.08.09)

(今回の日記にはテッド・チャン「あなたの人生の物語」ジェイムズ・ティプトリー・Jr「そして目覚めると、わたしはこの肌寒い丘の上にいた」のネタバレがあります)3月の日記で、時間の話を少しした。ミハイル・バフチーンの考察によれば、たとえばダンテの時代(14世紀)には天国と地獄は上と下=垂直軸の問題で、時間は…少なくとも重要ではなかった。それが16世紀、ラブレーの時代になると、過去から未来へ進む時間・より進歩していく人類という観念が意識される。近代になれば時間はさらに等速度に進むものとして生産や賃金体系とつながっていくだろう(これは3月の時点ではなかった考察です)。一方、こうした時間観にクィア・テンポラリィ論や『時間は存在しない』といった形で異議申し立てが始まっている。もしかしたら、吾々が当然と思ってる「時間」感覚も今後うつろうのかも知れない…

* * *

読む者をひたすら鼓舞する創作の指南書『自家製文章読本』で井上ひさしは書いている。

「ヒトは言葉を書きつけることで、この宇宙での最大の王「時間」と対抗してきた」

過去から未来へ、たゆみなく流れる時間の先にあるものは個人の死や人類・宇宙そのものの終焉であり、そして流れが奪っていくのは吾々にとってかけがえない事物の記憶であろう。直接に「死」や「忘却」と言わないための婉曲表現だったかも知れないが、それらをひっくるめて「敵は時間」と仮にでも名指したのは興味ぶかいことだ。

ルキアノスの月旅行記や『かぐや姫』すらSFだと強弁するのでないかぎり、つまり(時間がより過酷に人々を支配するようになった)近代以降に成立した、いわゆるSFの最初の作品が『タイムマシン』だったことは、なかなかに味わい深い事実だ。しかし、あまり深い意味はないのかも知れない―少なくとも、この時点では。『タイムマシン』が成し遂げたのは、ただでさえ過ぎ去る時間をむしろ加速し、数百万年先の生物の滅亡まで先取りすること・いわばマッドサイエンティストを描くことで科学の暴走に警鐘を鳴らすように「時間はヤバいぞ、恐ろしいぞ」と訴えることに留まる。過去に戻って時間を書き換えよう・タイムパラドックスで時間そのものを無化してしまおうという企図はまだ、この作者の念頭にはなかった。

一方で現代=21世紀に入ってからの流行は、なんといっても「ループ」だろう。同じ時間を何度も繰り返すことで、失敗を取り消し、人生をやり直し、言うなれば時が用意した破滅を出し抜く。だがこれなら、近代の時間観への果敢な挑戦だろうか。そもそもループ自体が望ましいことではなく「正常」な時間へ復帰することが脱出であり救いである場合が多い。ループを利用して、自己に有利なよう世界を書き換える「チート」(ズル)も、逆に近代や現代のシステムに異議は申し立てず、むしろその範囲内で搾取する勝者の側に回ろうという意図が強いように思われる。

過去から未来へ不可逆的に流れる時間に、SF的な枠組みで対抗する。そんなヴィジョンを持つ作品がないものか。意外かも知れないが、ウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』が自分にとって、それにあたる。1984年に書かれ、一作でサイバーパンクという新しいジャンルを打ち立てた、これまた古典だ。電脳空間(サイバースペース)での冒険を描き、きらびやかな新語が散りばめられた同作は、なかなか難解で、筋が読み取りがたい。だがそんな中、物語の黒幕ともいえる存在が、主人公に語りかける場面がある。

「いいか、あんたですら活字のパラダイムに毒されてる。読むのがやっとのあんたですら、な」

「誰でも、記憶は良いんだ」「ただ、その記憶に出入り(アクセス)できる人間は多くない」「多少なりとまともな芸術家は、やれるもんさ」

「あんたがたは、いつも模型(モデル)を造ってる。環状列石(ストーン・サークル)大伽藍、パイプ・オルガン、加算機械」

「でも今夜の仕掛け(ラン)がうまくいけば、ついに本物があんたの手にはいる」

「記憶がホログラフィ的なんだ、あんたがた」

(ハヤカワ文庫SF/280〜282頁より抜粋。強調は引用者。括弧内は読みがな。)

ホログラフィの部分が、よく分からない。ここで言ってることは何だろう。「あんたがた」人類が、ストーン・サークルや大伽藍、パイプ・オルガンでたえず模型(モデル)を造りながら、ずっと手に入れられずに来た「本物」とは何か。「活字」のたとえが推測の鍵になる。活字とは、文章とは、時の流れのように一直線に読まざるを得ないものだ。だがそうでない、順々に読んでいく一直線・でない形で「記憶」にアクセスできるとしたら。そして「誰でも、記憶は良い」のだとしたら。

人類が電脳空間に自我を解き放つことで、得られるものは何だろう。空を飛ぶような流れと化して、氷の防壁に守られたサーバを攻略するスリル?自身を変容させ、ファンタジー世界の戦士や、美少女バーチャル・アイドルになった自分を体感できること?…時間への、自由なアクセスなのではないか、それは。

一語一語を順々に追って文章を読むようにではなく、チェス盤を上から見下ろし、どの駒を動かしてもいいように、自在に記憶に、世界に、時間にアクセスする。もちろん、動かせる駒は一度にひとつですらない。『ニューロマンサー』の終盤で主人公は、痩せこけたハッカーである自分の姿を、自我の外から見る。そして電脳空間で彼が目撃する「データの巨大な段のひとつの端」に佇む「三人の人影」のうち、一人は彼自身だ。

またまたSFの古典。アーサー・C・クラーク『幼年期の終わり』(1953年)は、宇宙からやってきた優れた種族「オーヴァーロード」の仲介によって、人類が新人類・超人類へと進化を遂げる物語だ。キューブリックが映画化した『2001年宇宙の旅』の雛形でもある。だがこの「どう新人類なのか」よく分からない、それは旧人類の吾々には知り得ないことだとばかりボヤかされていた像が、『ニューロマンサー』でクッキリと、ひとつの像を結んだように思えた。2020年の今あらためて読み返すと、これはこれで解像度が低いのだが。

ホメロスが『イリアス』や『オデュッセイア』を、稗田阿礼が『古事記』を口承していたころ、その膨大な文章は「流れ」の形で記憶されていたのではないかと言われている。たとえば琵琶法師に『平家物語』の、巴御前が敵の首ねじきって落ち延びていくところ演ってと「ランダムなアクセス」を求めても、にわかには応じられない。冒頭「祇園精舎の鐘の声…」とは言わないまでも、「義仲最後」の冒頭あたりから順を追っていかないと「思い出せない」形になっていたという説だ。文章を石板やパピルス・木簡や紙に書き残す技術の登場で、かように膨大な記憶を持つ必要はなくなり、同時に暗誦の能力も衰えていく。だが手書きが活版印刷に、タイプライターがワープロに、パソコンに置き換えられてもなお、一直線の文章という「パラダイム」は揺らがなかった。近代以降、時間が労働や生産と結びつけられ、その支配力を強化させたのは先に述べたとおりだ。

だがその一方で、人類は常に「別のアクセス法」を幻視してきた。ストーン・サークルに、パイプオルガンに、「それ」をモデル化していた…という物語はどうだろうか。並列処理が身上のAIがいざなう新しい知覚の次元で、人類は死や宇宙の終焉すら、チェス盤の隅に追いやれるのかも知れない。

SFが時間を無化する「手法」が、もうひとつある。人が空間を自由に移動できるように、時間も自由にできるという設定を創出し、その制約下(というか、制約からの開放下)で物語を綴る技法だ。

そう言うと分かりにくいかも知れませんが、要は順番をむちゃくちゃにして語っていく手法です。いきなり、主人公が死んでいるところから始まる。なんだと思ってページをめくると、次の章では若者の主人公が戦場を右往左往している。かと思ったら次の章では、主人公は中年・主人公は子供・いっそ主人公が死んだ後の世界…なんならSFでなくても使われる技法かも知れない。

はい、やっぱり古典でした。カート・ヴォネガット・ジュニア『スローターハウス5』(1969年)。通常爆弾で広島や長崎の原子爆弾よりも(その場では)多くの市民を殺害した、連合軍によるドレスデン爆撃を描出し再反省をうながした作品でもある。主人公は時間をランダムに行き来しながら、人生の虚しさに翻弄される。名作なのです。

もう一本の作品も、現代の古典と遇される。現代といっても、もう20年以上経っているのでネタバレしてもかまわないと思いますがテッド・チャン「あなたの人生の物語」(1998年)。やはりランダムな時間に呑まれた主人公を描きながら、こちらの作品は愛を語る。僕の評価がやや口ごもる感じなのには理由があるのですが、やはり名作と言われています。

『スローターハウス5』も『あなたの人生の物語』も、地球人とは時間の把握が異なる異星人との遭遇によって、かれらの認識体系に巻き込まれるかたちで主人公たちは線形の時間からの離脱を果たす(それを望む望まないは関係なく)。『幼年期の終わり』で人類が新人類に進化するのにオーヴァーロードの力を借りたように。

中井紀夫の短篇「死んだ恋人からの手紙」は、同様の語りの技法を導入するにあたり、異星人の助けを必要としない。2020年の現代において、あるいは20歳を過ぎたくらいの年齢でもって、SFを読むような人なら誰でも知ってそうな科学的知識を応用することで「時間にたいしてランダムな語り」を成立させてしまったのだ。

1993年の作品だったように思う。テッド・チャンの短篇が絶賛されたとき、そう手放しで評価できなかったのは、この(より出来のいい)先行作品を知っていたせいだ。たぶん早川書房のSFマガジン誌に発表され、同年ハヤカワ文庫JA(国産のSF作品を収めるレーベル)がまとめた年間ベスト選集に収録された。短篇集の形で、中井の単著として世に出ることはなかったと思う。なぜか。日本SFに全球凍結のような冬の時代が到来したからだ(たぶん)。たぶん、としか言いようがないのだが、もともと不定期だったSFマガジンの年間ベスト選集も翌1994年で発行が停まった。日本SFが息を吹き返すのは2000年代後半、伊藤計劃や冲方丁が現れた頃ではなかったか。ともあれ「死んだ恋人からの手紙」が古典的名作と呼ばれることはなかった。

しかし世の中には、再評価・セカンドチャンスがある。

吾が世の春を再び迎えている(ことを願う)日本SFの、新しい旗手という位置づけで良いのだろうか。昨年『なめらかな世界と、その敵』で絶賛された(すみません未読です)伴名練氏が編者となった、ハヤカワ文庫JAのアンソロジー「日本SFの臨界点」恋愛篇の表題作が、まさかの「死んだ恋人からの手紙」なのだった。

・日本SFの臨界点[恋愛篇]──死んだ恋人からの手紙(Hayakawa Online/外部リンク)

『なめらかな世界と、その敵』は「SF愛に溢れている」との評価が高すぎて、それってSF中退組の自分などには敷居が高いのでは?と手を出しそびれていたのですが、いいひとだなあ編者(そして著者)。著作、読んでみようかなあ。皆様は「死んだ恋人からの手紙」を読んでください。(今日の日記ひとまず終わり)

* * *

今日の日記、ここで終わってよいのだけど少し追記。

中井紀夫がすごい作家だなあと思ったのは、リリカルな「死んだ恋人からの手紙」の翌年「銀河性豪伝説」なる短篇で再びSFマガジンの年間選集を席巻しているからだ(両者の発表年度、逆だったかも知れない)。

いや、話は最後まで聞きなさい。「銀河性豪伝説」すげーと思ったのは、同作がはからずもジェイムズ・ティプトリー・Jrの傑作「そして目覚めると、わたしはこの肌寒い丘の上にいた」へのアンサーになっていたからだ。これも古典コテンなので、どんどんネタバレしてしまうが―「地球人類は、異星人と性交できない」という話だ。

いや、話は最後まで聞くのだ。銀河社会にようやく限定的な参加を許された地球人たちにとって、多種多様な異星人たちは皆、性交渉など不可能な化け物たちだ。にもかかわらず、人類はその怪物たちに魅了されてしまう。交わることの不可能な渇望に一方的に突き動かされ、宇宙ターミナルで人類はひたすら異星人に屈従する。CIA職員の前歴をもつティプトリーは、アメリカの物質文明(コカ・コーラなど)が途上国の文化を根こぎにする様子を、異星人による精神的な収奪に投影したのかも知れない。解釈や要約では伝えきれない、異様な迫力をもった作品だ。

「銀河性豪伝説」は一人の物好きな地球人が、異星人の男性器を自らに移植する(次々に取り替える)という馬鹿げた方法で、ティプトリーが案出した極限状況を、あっさり覆してしまう。両者を突き合わせた馬鹿も、おそらく自分くらいだろうけれど、中井紀夫という作家の特異性の説明にはなっているのではないか。

「もっともいいタマはわるいタマにもっとも近いタマである」

エマーソン・レイク&パーマーの楽曲をヒントに文庫5巻にわたる大作を書き上げた(これもまた途方もない発想の)長篇『タルカス伝』の、何巻目かの「あとがき」で中井は書いている。

「エースをとれるような打球というのは、コートのいちばん端っこ、ラインに乗るような打球なのだ。

選手はみなあと一歩でアウトになってしまうようなタマを打とうと必死になる」

これが小説のたとえなのは、言うまでもないだろう。たやすく打ち返されてしまう、コートど真ん中の球を打っても相手からエースを取ることは出来ない。

別の巻では、こう書いている。「いまだどこにも存在したことのないような物語を語りたい」

「SFを書きたいとか、ヒロイック・ファンタジーを書きたいとか、そのようなことをめざして書きはじめられた小説(中略)は(中略)

SFになるか、ヒロイック・ファンタジーになるか、(中略)それだけのことでおしまい(中略)そんなのは、つまらない」

こうした氏の大見得に、たぶん自分は大いに影響を受けたし、もしかしたら「SFを愛しSFに愛されるSF界の旗手」みたいに評価される作品に手が伸びなかったのも、すべてをSFの手柄に囲いこんでしまうような雰囲気が気に障ったせいかも知れない。

そこまで評価したうえで、さて、中井紀夫の作品は「もっともいいタマ」なのだろうか。分からない。「いまだどこにも存在したことのない」着想で「コートのいちばん端っこ」を突く作品群だったことは、疑うべくもない。

彼の作品を、誰もが認める「エース」にするのに足りなかったのは、たとえばティプトリーの持つ異様な迫力、球威や球速だったのだろうか。「死んだ恋人からの手紙」は、恋人からのメッセージすらバラバラにされる世界で、それでも異星人との相互理解の可能性をも示唆して終わる。「銀河性豪伝説」も、ふざけた設定と語り口ながら、やはり同様の希望を提示していた。そうした希望や楽観は、絶望や断念・手に入らないものを語る物語より、ひと味の塩気が足りない・そんな理由で中井作品は日本SF冬の時代に呑まれてしまったのではないか…

もちろんそれは、結果を原因と混同した、過小評価かも知れない。あれは外部からの避けられない災害で、著者の特性に帰せられるものではない、「死んだ恋人からの手紙」こそ不当にも評価されずにいたエースだった、欠けるところのない名作だ…そんなふうに評価してくれる人が現れてくれると嬉しい。(今日の日記・今度こそ終わり)

エアみちのく旅行(2020.08.16)

いつもの日記(週記ですけど)をお休みして作成したエアみちのく旅行記、日記ページに組み入れることにしました。自キャラの絵を写真に組み入れる遊び、クセになりますね。下の画像か、こちらから。

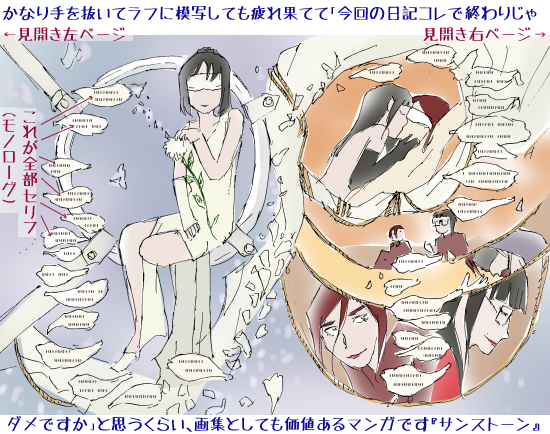

仰向けに倒れても〜ステファン・セジク『サンストーン』(2020.08.24)

「ポリティカリー・コレクトネス(政治的ただしさ・ポリコレ・PC)のせいでアメコミは多様性を失なって、つまらなくなり、北米でも(多様で面白い)日本発のコミックスに販売のシェアを奪われている」そんな言説をネットで目にした。売り上げのことは分からない。ポリコレと呼ばれるものを攻撃したいがために、都合よく統計を切り取ったとの批判もある。分からない。ただ確かなのは(1930年代〜60年代なかばまでハリウッドを支配したヘイズ・コードとは違い)ポリティカリー・コレクトネスは作品の多様性を奪うものではないだろう、ということだ。それまで白人男性が独占していた変身ヒーローの役に、黒人やアジア系・女性がつくことが「多様性の喪失」になるとは思えない。話の幅という意味でも、たとえば第二次大戦中の米国内での日系人差別を描いた『They Called Us Enemy』(彼らは私たちを敵と呼んだ/未読)もあれば、ネットで知り合った女性のカップルがBDSM(ボンデージ・ディシプリン=拘束・調教SM?)にのめりこむ『サンストーン』のような作品もある。しかも『サンストーン』、たぶんポリティカリーにコレクトな話なんですけど。

…ここで『They Called Us Enemy』ではなく『サンストーン』を手にしてしまうのが、自分の残念なところかも知れない。すみません…

・トランプのアメリカに警鐘を鳴らすジョージ・タケイのグラフィックノベル They Called Us Enemy(渡辺由佳里/洋書ファンクラブ)

(外部サイトが開きます)

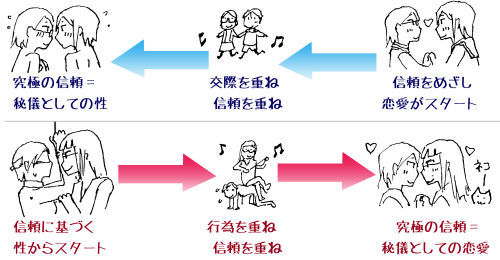

敢えて煽れば「ポリコレ・ポルノ」。えーっ、ポリコレでポルノなんて、ましてSMなんてありえるの?そんな疑念は、読めば否応なく叩き壊される。全裸も陰毛も、数々の緊縛プレイも隠さず描かれる本作で何より強調されるのは(支配でも恐怖でもなく、屈辱や恥辱でもなく、ひょっとしたら性的な快楽ですらなく)「信頼」をどう構築するか、だからだ。

鍵になるのは「セーフワード」という概念だ。

SMに限らないのだが性行為中の「いや」「やめて」「苦しい」といった言葉は、拒絶なのに媚態と誤解され(あるいは誤解したという口実で)無視されて痛ましい事態や、おぞましい事態になることがある。それを防ぐため前もって決めておく「本当に拒絶」の言葉がセーフワードだ。「植木鉢」とか「スパゲッティ」とか、行為中に口走りそうもない言葉を選んで、誤読の余地をなくす。そう目新しいアイディアではないかも知れない。日本のとある二次創作まんが(百合)で「本当にダメなときは私の鼻をつまんでください」という可愛らしいものもあった。

・具体的に言うとコレです→『Flavor:orange chocolat』(アストラッテ/メロンブックス通販)(外部サイトが開きます)

オリジナルなら卓抜だし、元ネタがあるとしても、そういう設定を持ち込むことが歓迎されているのは(そうでなかった頃より)ずっと進んでて好ましいことだ。

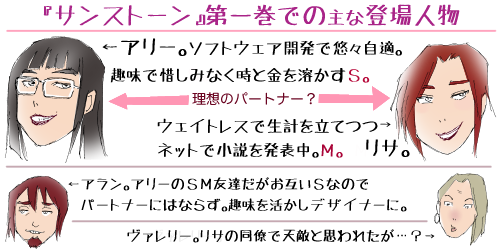

「サンストーン」はアリーとリサの間で結ばれるセーフワードだ。それぞれ女王サマ願望とドレイ願望を抱え、悶々と思春期をすごした二人。プログラマーとして若き成功者となったアリーには同好の士アランがいたが、互いにSだったため「実験」は失敗・親友関係はつづくも性的なパートナーは得られていない。一方のリサは自分の被拘束願望を家族や友人・恋人にも明かすことができず婚約破棄・ウェイトレスをしながらネット小説の投稿で憂さを晴らしている。コミックス第1巻はそんな二人がネットで出会い、おそるおそるオフラインでも出会い、意気投合して有頂天になるさまを描く。どれだけ有頂天て、一回目のセッションが大成功で舞い上がったリサ、二回目のセッションでアリーを訪ねたとき冬のコートの下がパンツ一丁(艶っぽくトップレスとか言いなさいよ)。愉快だな君たち!

グラフィックの美麗さは特筆する必要がある。誠文堂新光社から出ている紙の翻訳版はB5版フルカラー、画集やデザイン図案集としての価値さえある。

しかし第1巻で満足したあと、全5巻を最後まで手にしたくなったのは、画集としての価値のせいではない。ストーリーが気になったからだ。

2巻以降、何が起こりうるのか?想像(心配)したのは、こんなことだ。

・SM趣味を活かしアーティストとして成功したアランは、アリーとリサの良き理解者として好意的に描かれているが、やはりSである彼がリサを横取りしようとして陰鬱な展開にならないだろうか?

・同僚のヴァレリーが、リサの同性愛やSM趣味に気がつきアウティングのような形で厄介事をもたらさないか?

・そして、悠々自適の成功者であるアリーと、アマチュア作家で貧乏暮らしのリサ、境遇や人生にたいする満足度の差は二人の関係に影を落とすのではないか?

結論から言っておくと、こうした自分の予想はことごとく外れる。

まずアラン。すごくいいひと。や、第1巻の時点で最強に好い人なんだけど。自身の嗜癖を仕事に活かし、SMクラブの調度や拘束具・衣装などのデザインで満足な地位を得ている彼は、学生時代には「男らしくない」といじめられたほどの気配りの主で、その思いやりとユーモアは物語を支え続ける。

リサの天敵のように描かれていたヴァレリーも実はむしろ理解力のある善人で、1巻での意地悪そうな相貌は、リサ自身が抱いていた反発や恐れを勝手に投影していたものだと2巻以降で明かされる。アウティングどころか、無関係な第三者ならではのリリーフポイントもバッチリ用意され…(以下ネタバレにつき省略)

…わりと大事なことを述べていると、おわかりいただけるだろうか。『サンストーン』では主人公ふたりの関係を脅かすのは、外部の妨害者ではない。多くのロマンスで主人公たちを脅かすのは、周囲の無理解、二人の仲を妨害する「お邪魔虫」、あるいは事故や不治の病といった「外部からの試練」ビルの壁から外れたレンガが、主人公の頭上に落ちてくるような「アクシデント」にすぎない。『サンストーン』でアリーとリサを苦しめ試練を与えるのは、あくまで互いの怯懦や不信・互いの嫉妬・互いの関係性だけだ。多くのロマンスがもつ「イヤな気分」なしに読み進められる所以である。

もうひとつ、読み手を「イヤな気分」にさせないのは、登場人物たちが繰り広げる性愛が、徹底して合意をベースにしていることだ。

リサを「支配したがる男性」はいくらでもいるだろう。だが彼女が求めるのはそういうものではない。小説を呼んで誤解したネット上の読者に、リサ自身が答えているように奴隷願望は「レイプされたい願望」ではないのだ。作中に登場する拘束プレイは全て、合意と安全の確保を絶対的な条件にしている。なんらかの落ち度でその確保に失敗した事例は「失敗した事例」としてキチンと断罪される。

だから作中で描かれる性的な行為には、屈辱や恥辱・不本意といったものがない。合意なしに下着姿や裸体に出くわすことは「ラッキー」ではなく、ひたすら「気まずい」ことだし、性は何かのご褒美でもない。脅しや取引で性行為を強要されることも、酒や薬物・催眠などによる酩酊でなし崩しに性行為が行なわれることもない。SMの快楽はたえず上昇をめざす「カーブ」として常に危惧されコントロールが求められるが、快楽に「堕ちる」といった描かれかたはしない。

列挙してみると、現在の日本の物語市場での「性」の位置づけが偏っている・少なくとも唯一無二の普遍的なものでは「ない」ことが浮かび上がってくる。この国では「性」は淫らな悪徳・屈辱や恥辱をともなう「堕ちる」もので、しかも「だからこそ劣情を刺激する」ものと捉えられる局面が多すぎはしないか。ゲームで負けると美少女のキャラクターが服を剥ぎ取られるとか。少年マンガ誌で人気投票のランキングが落ちると女性キャラのヌードや下着姿を描くペナルティが課せられていたとか。映画やTVドラマが興業的に失敗するたび、仕事に窮した主演女優が「脱ぐ」のではという憶測が週刊誌を賑わせるとか。

だが、話を『サンストーン』と「サンストーン」に戻そう。セーフワードの話だ。

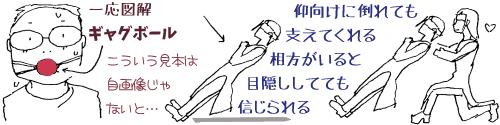

SM行為は下手をすると命に関わるので、信頼と安全の確保は絶対条件になる。そのため「これを言ったら本当にストップ」というセーフワードが設定される。アレ?と思うひとがいるかも知れない。SMには奴隷の口に嵌めこみ、発話能力を奪うギャグボールというアイテムがある。アレを噛まされたら、セーフワードはどうなるの?

『サンストーン』2巻の冒頭で、それは鮮やかな逆転として説明される。ギャグボールを使用すると、奴隷はセーフワードを言葉として発することができない。だからこそ発せられない「ノー」を仕草や反応で察知する感覚が、相互理解が、言葉を使っていたとき以上の信頼関係が絶対に必要になる。それは両手をしばられ目隠しをされた状態で仰向けに倒れるようなもので、パートナーは支えてくれるという絶対的な信頼がなければならない。

こうして言葉を介した信頼→言葉すら介さない信頼に早くも2巻で到達してしまった物語に、これ以上なにがあるのか。

もちろん決まっている。理想の「プレイ」相手に巡り会ったリサは、プレイの枠を超えて、アリーに恋してしまうのだ。自信に満ちた「女王様」アリーにではなく、セーターのセンスが超ダサで、眠ればイビキがひどく、破滅的なネトゲ中毒、そして過去の失敗を悔いつづけ今も不安に怯えている「アリーキャット」に。もちろん「アリーキャット」の不安の大半は、彼女もまたリサに恋してしまい、それを言い出せずにいることで、プレイは過激化の「カーブ」を描きながら「友達同士から踏み出せない」悶々が繰り広げられる。

陳腐と言えば、陳腐かも知れない。だが、古代ギリシャから現代のラブコメまで、主人公カップルが出会い恋をして交際を重ね、いわば最後の「秘儀」として互いの身体をゆだねる「性」があるパターンに対し、「性」から始まり信頼が深まったうえで互いの生まるごとを引き受ける「恋愛」が最後の「秘儀」になる、この対比はちょっと面白い。

アリーとリサの「性」を可能にしたのはストップするためのセーフワードだったが、二人が「恋」するのに必要なのは鍵を外すための「別の言葉」なはず…やっぱり「あれ」か?アイで始まってユーで終わる「あれ」ですよね?と待ち望みつつ読み進めるのは楽しい体験になるでしょう。陳腐だっていいじゃないか。

先に「性」があって、徐々に信頼が深まり「恋」に至る関係も、世の中を見渡せば、そう珍しいものでもない気もする。「性」を描きながら、セーフワード設定のように相手の合意や意思を尊重する関係もまた。だから『サンストーン』は唯一無二の珍しい作品ではないのかも知れない。だがそれは、本作の不名誉にはならないだろう。むしろ、こうした価値観を良しとする作品や現実の事例が多いことは、この国で「性」として流通しているものが本当に普遍で絶対なのか、問い直す契機になるだろう。

もちろん、唯一無二でなくても『サンストーン』はそうしたテーマを見事に浮き彫りにした作品であり、グラフィックは美麗で、ストーリーも最後まで飽きさせない。

ひとつ言い落していた件を最後に書いておこう。

第1巻を読んだ時点では、成功者であるアリーと、しがないウェイトレスのリサの「格差」を作者はどうするつもりだろうと気になった。しかし物語が展開するにつれ、リサが創作者であることの「強み」は増し、時には二人の仲を脅かすほどの力を振るいつつ、最後にはストーリーを完全に支配する。どうやら(嗜癖を仕事になしおおせたアランの後を追って?)作家リサには商業的な成功も約束されているみたいなのだが、そうでなくても薄給のウェイトレス稼業で口に糊しながらネット界では創作で一目おかれる彼女の姿は、日本でコツコツ執筆にいそしむ同人作家たちを嫉妬させ、勇気づけもするだろう。

お安くはないけれど、第1巻を読んで「これだ」と思ったひとの期待は裏切らない作品だと思います。自分は大満足でした。

自分は2巻以降、セールにつられて電書版で購入したのですが美麗なグラフィック…以前に細かい文字を読むので難儀しました。紙版をオススメします。

圧倒的なオリジナリティ(への意志)〜藤のよう『せんせいのお人形』(2020.08.30)

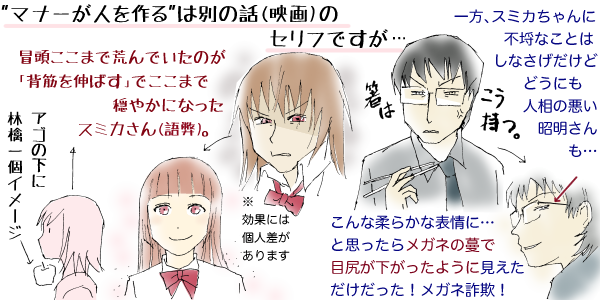

親戚をたらい回しにされた天涯孤独の少女・スミカを引き取ったのは独身男性の昭明だった。彼はスミカに言い渡す。「俺は教育するよ。君を」

…という説明から想像・懸念・あるいは下世話に期待されるような全ての醜悪なことと、まるで真逆の展開をするのが藤のよう『せんせいのお人形』だ。言い落していたが昭明さんは「ショウメイ」と読む。そして彼はカトリック系お嬢様学校の、倫理教師。「君を教育する」は、文字どおりの意味なのだ。

まずは立ちかたから指導する。頭のてっぺんに糸がついてて、垂直に上に引っ張られるのを意識して、背筋をまっすぐに。だがタイトルに相違して、昭明はスミカを思いどおりの操り人形にしたいのではない。どうせ自分はこんなものだと卑下せず、周囲からも「こんなものだろう」と見下されない、魂の入ったひとりの人間としての尊厳を、彼はスミカに与えようとする。言うまでもなく、それは誰かが「教える」のではなく、当人が自ら「発見」しなければ、最終的には得られないものだ。

もちろんスミカは、昭明の期待に応える。学校でも「いたの?」と言われるネグレクトされた存在だった彼女は友人を得て、周囲を動かし、実は心にわだかまりを抱える昭明が(俺なんかより、よほどマトモな人間なのでは)と一目おく存在に、草花が伸びるように成長していく…

「天涯孤独な少女が年上の男性に引き取られる」は、ひとつの定番・ジャンルと言ってもいいだろう。数多くの作品が生み出されている。下世話な欲望にまみれた、見たこともない醜悪なものもあるのだろう。傑作・名作もある。傑作・名作ではあったが、現在においては不適切だったり誰かに都合のいいファンタジイな側面だったりを、悲しく厳しく見直さなければいけない作品もあるだろう。

『せんせいのお人形』は、そうした過去の類作につらなる最新の成果だ。過去の美しいところ・こころ動かすところを継承し、現代にふさわしくない点を改め、そして今までなかった新たなエピソードや美しい場面を付け加えている。伝統とは本来、そういうものであるべきだった。「過去に何度も語られたことだけれど、こんな描かれかたは考えもしなかった」先行作品の滋養を受けて、しかし先行作品になかった要素を加える。オリジナリティとは本来、そういうものではなかったか。

…話が先走りすぎた。いったん手綱を緩めよう。

ファンタジイではないので(あるいは本作のファンタジイは別のところにあるので)スミカは親戚をたらい回しにされたけど天才児…なんてことはなく、ふつうに、致命的に勉強が出来ない。高校に入れたのが謎だと言われるほど最初の段階でつまづいている彼女が、まともな保護者を得て初めて、勉強することの必要と意味に直面を余儀なくされる。家庭教師たちはサジを投げる。数式の解きかたではなく、数式を解くということ自体が理解できないのだ。

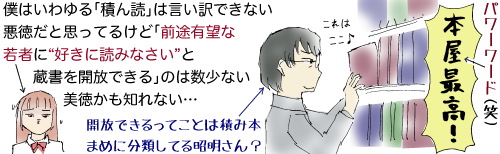

昭明も、こればかりは助けることが出来ない。彼に出来るのは屋根裏にある膨大な積ん読の山を、彼女に開放することだけだ。現文が得意な学友に秘訣を尋ね、日本史が得意な学友に理由を尋ね(ゲームが入口の歴女だった)(刀剣が人の形になって主君とロマンスするらしかった)(まあそれは措くとして)、自分は自分に向いた勉強法を、自分で見つけるしかないとスミカは悟る。昭明が開放してくれた書物の山と、乏しいながら蓄えてきた感受性を頼りに「何のために勉強するのか」「学問とは何なのか」を彼女はひとりで探究する。

単行本で言うと、二巻の半ば。スミカが自分だけの「勉強とは何か」を導き出すエピソードは、本作がもっとも高い到達点をマークする瞬間だ。

そこで案出された「答え」には参考文献もあるようで、どこまでが作者のオリジナルかは詳らかでない(本当は確かめてから日記を書くべきなのですが…すみません)。だが問題は、物語の外の楽屋話ではない。

吾々は皆、学校で学問を身につける。1+1は2である。7×9は63である。聖武天皇は大仏を建立し、メサビ鉱山は鉄を算出する。プラトンのイデア・スピノザの汎神論といっても、吾々は誰かが要領よくまとめた内容を「そういうものなのだ」と渡されては呑みこみ、呑みこめなかったものは「身につかなかった」と諦める。三角関数を駆使し、シュレディンガーの猫をジョークの種にしながら、吾々は二次方程式もツルカメ算も、自分で案出することはない。

子供の発想は柔軟?物心つく前からアンパンマンやミッキーマウスに囲まれ、既存の物語を大量に浴びた子供たちに、愉快な思い違い以上の「柔軟な発想」があるだろうか。自分の思いをストレートに赤裸々に描いた・語ったと誇らしげな若者の作品や言葉が「ありきたりな赤裸々」のパターンにはまりきった陳腐な作品なのを見るにつけ「オリジナリティ」という言葉が十分に咀嚼されないまま礼賛されていることの弊害を思う。オリジナルであることは、そう簡単ではない。

…ネグレクトされ「注ぎこむ」教育を丸ごと呑みこめずに来た来歴が、逆にスミカというキャラクターを通して「誰かに答えを教えられるのでなく、自分で問い自分で答えを導き出した」奇跡的な瞬間を顕現させる。吾々の多くが学校では、ついに出会うことのない奇跡だ。それがどんなに得がたく貴重なものか、昭明には分かる。その観念的すぎる賞賛の言葉は、完全にはスミカに届いていないかも知れない。だが彼の祝福は伝わる。だからスミカは、会心の笑みを浮かべる。

まんがの絵で表現される笑顔もまた、吾々が「笑顔はこう描くものだ」と教えられ呑みこんできた、コンベンショナルなものだ。端的な話、両目を逆U字型に閉じたものが「笑顔」だというのは日本のまんがにだけ伝統的な「あたりまえ」で、たとえば先週の日記で紹介したアメコミ『サンストーン』の登場人物たちは(目を細めはしても)目を閉じて笑うことはない。

学問とは何かを発見した(自ら「発明した」と言ってもいい)瞬間、スミカが浮かべる笑みは、既存の日本まんがの「笑顔」の域を大きく逸脱している。既存のまんがに慣れきった目には、ぶざまにすら見える。

そうでなければならない。他の誰にも教えられず、自分だけの思惟で問いと答えを導き出した瞬間は、人生における奇跡だということ。(恋愛でも復讐でもなく)それこそが本作が提出できる最も高きもの・提出することで物語の歴史に加えることのできる貢献だと、作者は十全に知悉している。ならば、そこに至ったスミカの笑顔もまた「みんなこうしてるから」という定型的の描きかたで飾られてはならない、そのことを作者は知悉しきっている。

もちろん『せんせいのお人形』は、これだけの話ではない。スミカと昭明、周囲の人物が織りなす物語はときに可笑しく、ときに美しく(天文に関するエピソードが多いのも魅力だ)、苦い試練や葛藤に満ち、赦しと慈愛に溢れ、そしてやっぱり大層ロマンチックでもある。けれど何より、本作の最大のギフトは、スミカの会心の笑みに集約された、圧倒的なオリジナリティ(への意志)だ。その理想の高さゆえに本作は、子供のころに展望台でもらった(あるいはもらいそこねた)文字の打刻されたメダルのように、読者の宝物になるだろう。

(今のところ)単行本は第一部・完を銘打った三巻まで。配信版では既に全エピソード完結しているんだけど、好きすぎて読み終えてしまうのが怖い…(とゆうか、最後まで見届けずに日記にしてしまい、本当にすみません)

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2009

2007→

記事一覧(+検索)

ホーム

|