| 記事:2023年2月 |

←2303

2301→

記事一覧

ホーム

|

パーソナル神様〜モリテツヤ『スピらずにスピる』(前)(23.02.04)

・テレヴィジョンのトム・ヴァーレインが逝去(u discovermusic.jp/23.1.29/外部リンクが開きます)こたえる。"Marquee Moon"の延々と続くギターソロ、速弾きでも超絶テクでもないけれど(解けるはずなのにどうしても解けない知恵の輪のように)官能的で、生涯で一番好きなギターソロです。あと、なかなか再開できずにいる『フューチャーデイズ』の「虚無を讃えよ、貴女の薔薇色のドレス…」ってエピグラフも、彼の歌詞から拝借してるんですよ。

一緒にしてはいけないのだけど、そして時はいつでも移ろうものだけど、ネットのサービスが終了したり、近所のお店の月初恒例のポイント2倍がさりげなく終わったり、うっすら厳しく世知辛い今冬。

1/31で渋谷の東急本店もろともワンフロアを占めていたジュンク堂書店が閉店。神保町の三省堂本店・東京駅前の八重洲ブックセンター本店の二店は数年後に再開予定とはいえ、自分にとって東京のランドマークだった大型書店が続けざまに閉じると「終わり」「滅び」ではないにせよ「節目」「区切り」を感じたくなってはしまう。

* * *

鳥取県東伯郡の汽水空港(外部リンク)も、一度は訪れてみたい本屋のひとつ。目と鼻の先に客席25席のミニシアターもあるらしい(jig theater(外部))。メキシコ料理店も←自メモ。自給自足の農業と兼業の(あと建設現場などに稼ぎにも出ている模様)店主のエッセイが近ごろ気になっている。

・スピらずにスピる(モリテツヤ|IN/SECTS Publishing)(外部リンクが開きます)

迷信や盲信に陥ることなく(スピらずに)、金や力の無条件な肯定につながる即物的な世界観への対抗軸・逃走線「別の生き方や価値観」を近現代の外や前に求める(スピる)。つづめて言うとスピり過ぎない程度にスピる。ことは可能なのか。著者自身も最新2月の記事で「カルトと紙一重ではないか」と自問してるように、険しい隘路だろう。とつぜん鳥小屋を作り出したり、迷走してる感もあるが、現代に生きる者として共感できる難しさだ。

連載では文化人類学的な要素の紹介や掘り下げもあり、興味ぶかいのだけれど、それは各自で確認していただく+後日すこし自分でも書きますとして、

その「序文」で著者のモリ氏が、こんな採算の取れない場所でどうして本屋を、と問われるたび上手い答えを考えるのが面倒で「信仰」と答えるようにした、という話が面白かった。信仰としての本屋。

ずっと「自分は物語の神様に帰依しているので」と称している僕は、ちょっと近しいものを感じるべきなのかも知れないと。

僕が「物語の神様」と言うのは(もちろん作品は自分の中から出てきたもので責任を負うのは全面的に自分なんだけど)物語=ネタは「こういうゴールを目指して、こう進めよう」と狙ったりコントロールできるものじゃなくて、降ってきたネタ自体に「こう展開して、こう結着する」みたいな方向性は内在してて、自分はそれを枝葉のように適切に延ばしてやる(だけ)…みたいな事情を説明するのに一番しっくり来たから、そう呼んでいる。

自分は物語の神様に帰依している・物語の神様のご加護がある・自作は物語の神様に捧げる供物・いつか物語の神様が「もう休んでいいよ」と言ったらペンを置く…そんなふうに自分の外に「神様」としてポンと出しちゃったほうが、作家としての自分は「回転がよくなる」ということかも知れない。

ちなみに(僕が帰依する)物語の神様が、信仰の代償に与えてくれる恩寵は「ネタが降ってくる」「お話を描ける」「作家でいられる」以上のものではないです。金銭とか社会的成功とか、そういうのはたぶん別の神様の領分なので、期待されても困るし、期待してると思われても困る。そんな神様なので、他人に布教しようともあまり思わない。

というか、この神様はパーソナル・ジーザスならぬパーソナルな神様、各々の個人が自分に合わせてチューニングしたアンテナでのみ受信できる属人的・ローカルな神様なのだろう。これを誰もが共有できる普遍にすると(ただでさえ危うい)「スピりすぎる」の境界をたやすく越えてしまう。

個人的には、物語の神様は知里幸恵編訳『アイヌ神謡集』(青空文庫・外部リンクが開きます))に出てくる神様みたいなもので、神様が川の上流から流してくださったネタを下流の民(作家)が丁寧に祀り=心をこめて作品に仕上げると、神様は満足なさって、また新しいネタを与えてくれる(笑)そんなふうだと良いなあと思っています。

あともうひとつ『アイヌ神謡集』には自分の物語観に影響を与えた挿話がある。それは不敬な人間に怒った神々がもう食べ物は贈らないと決め飢饉が起きたとき、聡明な川ガラスが天に赴き人間のために弁護の直談判(チャランケ)をするというものだ。おそらくこれと、ブレヒトの戯曲『セツアンの善人』が合わさって、物語は「人間(世界)にはまだ滅びるべきでない価値がある」という弁護だという(スピらない程度の)信仰が生まれた。

もちろん、しょーもない話も描く。けれど悪行や愚行まで含め「落語は人の業の肯定である」(立川談志)みたいな言葉に惹かれるのも、こうした信仰(仮)のためなのだろう。そして「○○の神様」≒取材の神様や本屋の神様・物語の神様という信仰には「自力や確率で説明できる以上の何かに助けられている」思い込みだけでなく、この「そうして自分が○○に従事することは人類や世界・社会を破滅から救おうとする(微力かも知れんが)崇高な行為であってほしい」という願いがあるのだと思う。

もしかしたら「救ってやろう」という使命感ではなく、そのような形で世界(社会や人類)に自身を投げ出したい・世界に抱きとめられたいという、もしかしたら「自分ひとりが救われたい・得をしたい」よりも図々しく、せつない願いが。

『スピらずにスピる』第三回(外部リンク)で、画家の阿部海太氏が、若松英輔氏がラジオで紹介していた遠藤周作氏の言葉として、信仰は「90%の疑いと10%の希望」だと語っているのも自メモ。遠藤周作『私にとって神とは』。

「沁みる」取っ掛かり〜幸田文『雀の手帖』(23.02.08)

奥歯コレクション。横浜某所の歯科の看板、これは奥歯かな?ハートかな?ハートだろう…と思わせて上部の切れ込み(参考:22年3月の日記)で「あ、やっぱり奥歯」と気づかせる奥ゆかしい奥歯。と、目と鼻の先にある競合店(店?)の明快きわまる奥歯。好対照。

『失われた時を求めて』遅々として読み進め中。だけど今日は帰りの荷物が重くなる外出で、文庫とはいえ700ページの本は携行するには少し億劫と(主に心のほうが弱ってます)代打に起用したのが、ずっと昔に読んだ幸田文『雀の手帖』(新潮文庫)。何箇所かページの端を折っているので、いちおう一度は読んでるはずだけど、まるきり内容は憶えていない。随筆の名手といわれる著者だけど、少し敷居が高かった印象だけが残っている。

それが今回は沁み渡る、は大げさにしても面白いほど共振できる。確認したら執筆当時の著者の年齢と、今の自分がかなり近い。時の流れを感じるとか、過去の失敗をくよくよ思い出すとか、もちろん身辺のささやかなものへの愛着などもあるのだけれど、そのいちいちを素直に味わえる。ようになった気がする。優れた文筆家であり、まして生活者であり家庭人であった著者に比べて「共鳴」もおこがましい何も成し遂げてない自分…と卑下したくもなるけれど、いーや当方だって同じくらいの歳月を生き延びてきたのだ。

もちろん、ずっと若くても感性が近かったり豊かだったりで共鳴・共振できるひともいるでしょう。【同日加筆】平成9年の新潮文庫に解説を寄せている出久根達郎さんは「少年の幼い勘違いではあったけど」と慎みぶかく留保しつつ、いわゆる標準語以外の語彙を遠慮なく使う幸田文さんの文章が、15歳で上京した自身の方言コンプレックスを吹き払ってくれたと述懐している。取っ掛かりはどうあれ、十代で「沁みる」ことも出来たわけだ。共鳴の取っ掛かりは語彙かも知れないし、昭和30年代という同じ時代の共有だったかも知れない。もちろん感受性の向きもあるだろう。出久根氏は男性だけど、女性ならまた共感する手がかりは多いかも知れない。自分の場合は加齢や心の衰えが、ようやく取っ掛かりになったとも言える。だから今はピンとこないという【同日加筆ここまで】人も、十年経てば自分の体質のほうが変わるかも知れませんよ。

ちなみに過去に端を折ったページのひとつに、そこが目当てで折ったか今となっては見当もつかないのだけれど「片方はずした片襷の小粋さなど、もう昔話だ」という一節があり、なんとなく見当はつくけど片襷ってどんなだとネット検索をかけたら、面白いほど画像が見つからない。ようやく見つけたのがコチラ→

・「お袖が長めのお着物で、片袖だけとめたいわって時は、斜めにかけたタスキにいれても良いデス」(時代殺陣連珠のTwitter/22.12.25/外部リンクが開きます)

参考までに。

【同日加筆(2)】別件で東北のとある駅周辺を調べていたら、居酒屋を兼ねる食堂の「医療従事者サービス肉定食500円」というメニューを現在進行形で発見。政治家からインフルエンサー・寿司屋の客まで世間は遺憾な言動ばかり悪目立ちしてるけれど、地道に水漏れを塞いでるひとたちがいて、それは遺憾な者たちへの抵抗でもあるのだと思う。敬服します。

進化力の幻〜マイケル・ポラニー『暗黙知の次元』

創作は会話に似ている。という考え方もある。思いついた(降ってきた)発端から「こうなったらどうなる→そうなる→そうなったらどうなる→こうなる」と会話のように次の展開が生まれ、終わるべきところで終わる。これは師匠の受け売りなのだけれど、文章を書くのも一人で議論や対話をするのと似ている。師匠=丸谷才一先生は作家としてのキャリアのごく初期に『女性対男性』という、男女が対話形式で話をすすめていく軽い読み物で人気を博したという。対話のかわりに提案と反駁・ボケとツッコミを自分のなかで繰り返し、すべてを自分の一人称で出力すると、ふつうの文章がふつうに出来上がる。

先週「前」とした、モリテツヤ氏の『スピらずにスピる』を振り出しにした考察の「中」「後」とりあえず宿題として延期させてください。言いたいこと・まだ結論の出せないこと・軽々しく言えないので読んだり考えなきゃいけないことが多すぎて、言うたらカクテルパーティーから筋の通った「会話」を一週間では抽出できなかった。

今週は別の話をします。でも実は(自分の中では)つながってもいる話。

今回みたいに、話がまとまらなくて上手に言語化できないテーマやイシューが、自分の中には多々ある。また上で述べたように物語が「降ってくる」ものだとすると、まあもちろんソレも自分の中から生まれた・自分が描きたいことではあるのだけど、何を描けるのかは物語の神様しだいで自分から「こういう話を描きたいなあ」と狙った話が思いつけるわけではない。自分に降ってきた(恵まれた)ネタじゃなく、もっと別のことが描けるのではないか―とは逃げ水みたいなもので、とりあえず蒔かれた種を育てなさいとは思うのだけど、

あるいは銃殺された安倍元首相が統一教会(協会)と昵懇の間柄だったことは多くの人の間で周知の事実だったはずだ。しかし事件を機に明らかになった与党とカルトの癒着ぶりは、それを「知ってて」批判の声を上げていた者さえ「これほどとは思わなかった」ものではなかったか。この「分かってた」と「これほどとは」の落差は何だろう。たとえば天皇制について、アメリカとの主従関係について。それらのイシューが問題として「化けた」とき、吾々はやっぱり「分かっていたのに」「これほどとは」と言うのではないか。現に原発の脆弱性がそうではなかったか。

…総じて言うと、吾々はたまたま言語化(創作の場合は物語化)しやすいことをアウトプットしてるだけで、氷山の水面下みたいに大きな「語るべきだが語れない」塊を無視しているのではないか、本当はそっちのがクリティカルなんじゃないか、そんな疑念が常にあった(ちょっと「スピ」っぽいでしょ)。

そんな疑念を、それじたい上手く説明できないまま説明すると「それってつまり暗黙知ってこと?」と言われたことがある。ずっと昔の話だ。

んー暗黙知なのぉ違う気もするなぁそもそも暗黙知が何かもよく知らないし…とお茶を濁して二十年(くらい)。その間に古書店で買い求め、しかし積んでいたマイケル・ポラニー(ポランニー)『暗黙知の次元』(原著1966年・佐藤敬三訳/紀伊國屋書店1980年)をふと思い立ち、えいやと読了。読んで良かった。いや、内容に賛同は出来ないのだけど、出来ないなりに「こっちに行っちゃうのか」という興味ぶかさがあった。

読んでみると暗黙知とは「科学における非言語的・包括的な認識」なのだそうな。人の顔を認識するとき目や口や鼻・個々のパーツから合算して答えが出るのではなく最初から「これはあのひと」と包括的な認識がある。これは分かる気がする。訳者は解説で「それは直観とどう違うのか」と疑義を呈しているけれど、それも含めて分からないではない。僕が求めている「言語化できなくて無視されてる大きな問題」とは違うけど。冒頭で述べた「物語は発端から会話みたいに展開して出来上がる」創作観とも違うようだけど。

でも物語については最初に「降ってきた」時点で「こう展開する」というベクトルは内在してるようでもあるので「違う」とも言い切れないのかも知れない。それに「世界は分けてもわからない」=「個々の要素に還元できない包括的な実体がある」というのは、いちおう大学で社会学を専攻した自分には共鳴できる立場だ。個々人の行動の合算では説明できない・時にそれを裏切りさえして自律的に動く「社会」なる実体はある、と仮定するのが社会学だからだ。

だが著者が「個々の要素に還元できない全体」を個々の要素に「先立つ」なんなら「導く」目的因のように捉えだした(としか思えない)時点で、袂は分かれる。

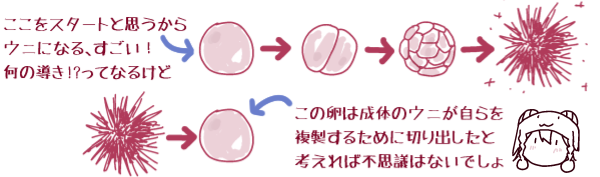

マイケル・ポラニーが例に挙げているのはウニの発生だ。卵割が始まって間もない=細胞数が2〜32の腸胚期にはウニは一つや一部だけの細胞を切り取っても、そこからまた分裂して正常なウニへと成長する(※腸胚期を過ぎると個々の細胞は個々の器官として差異化されるため、一部を切り取っても正常なウニにはならない)。これをもってポラニーは発生したての胚にはウニになるよう導く目的因がある、同様に無機物から生命が生じたのも、生じた生命が進化してきたのも、そうなる導きがあったと飛躍する。それは違うのではないか。

ただひとつの受精卵だった細胞が枝分かれし器官を備えたウニになるのは神秘のような気がしてしまうが、冷静に考えると受精卵というのは完成されたウニの親のコピーなのだ。ウニになる方向性は内在していて、外に暗黙の導きは必要ないのではないか。

そして生命の発生や、ましてそれが人類に進化したことに目的や導きがあったという思想に、今の僕は与していない。

* * *

昔「SFなんてロクでもない」と主張するツレがいて「試しに読んでみたら、主人公がポルノ映画館でピンク映画を観ながら○たない、○たないって苦悶するイ○ポの男で、かと思ったら次の場面で女が夜の高層マンションのベランダでいきなり露出狂みたいにハダカになって」なんだそれ、本当にSF?「なんかミュータントがどうとかいうタイトルだった」あ、それSFだ…ドSFですよ、なんなら1982年の日本SF大賞受賞作。山田正紀『最後の敵 ミュータントのM・モンスターのM』(河出文庫)。たしかに冒頭そういう話で間違ってないんですけど切り取りかた!切り取りかた!

傑作なんですよ?つまり近未来の人類が例によって滅亡の危機に瀕していて、それが男性の性的不能と女性の欲求不満みたいな形ではしなくも(はしたなくも)現れていたというアイディア。書かれた当時の現代=80年代の東京に未来のニュースが混信して、街の電光掲示板に「人類滅亡が不可避となりました」と表示される場面とか、なかなか鮮烈だった。ポルノ映画館やマンションの屋上から始まった物語は、未来の木星軌道での最終バトルまで風呂敷が広がる。

で、この物語のモチーフが「進化力」なのでした。重力・電磁力・強い相互作用・弱い相互作用、この宇宙を統べる四つの力に実は第五の力「進化力」が加わって、肺魚を水から地上に押し上げ、人類を生み、そして人類を滅ぼそうとしている…

いま思うに(描かれてる男女観は現代だとどうかなーというのは別の話として)『2001年宇宙の旅』の影響は大きいだろう。人類を次の段階にいざなう、なんなら強引な力。木星。その衛星軌道に浮かぶ「人類の墓標」はモノリスの山田正紀版だ。むろん悪いとは言わない。影響が大きいとは「アンサー」ということだし、そうしたリレーやキャッチボール・「会話」を良しとする流派に、創作者としての僕は属している。

しかしこれは、あくまで小説・SFの話だ。進化力なる力を、少なくとも今の僕は現実世界に認めることはできない。

これはまた勉強が必要で、あだや疎かなことは言えないのだけれど「進化には(今の人類に至り・さらに先に進む)目的があった」というのは20世紀、古生物学上の発見から否定が困難になった進化論とキリスト教のすりあわせを図ったテイヤール・ド・シャルダンの思想と響き合うものがある。自分の知ってる範囲では、日本の今西錦司氏がダーウィンの言うような個々の変異→自然淘汰ではなく「ある日とつぜん人類の祖先は皆で一斉に立ち上がった」説を唱えている。これらの説に、往年のUFO関連で見たのだったかな「二本足で直立し一番上の頭部に一対の目と耳がある人間の造形は知的生命として最も理にかなっているので宇宙人はどこの星でも人類と同じ姿のはずだ」説を並べるのは、ド・シャルダンや今西氏に対して失礼が過ぎるだろう。とりあえず言いたいのは、そのような人間存在の特権化・必然化を信じられなくなって「今の僕」は久しいということだ(今西進化論に惹かれた時季もありました)(UFOにも)。

生命の誕生(創発)が大きな奇蹟だという認識に異存はない。人類のような種が生まれ、意識をもち(←これは悩みの種でもあるけれど)文化や技術を発展させたことへの感嘆も感動もある。でもそれは、創発したものが自己複雑化し、自らの意味を創出し、自律した存在となる奇蹟を信じることで説明できる。自身の外に「こうあるべき」という目的や設計図・導きは必要ないし、残念ながら存在しないと今の僕は考えている(つまり「スピらない」)。

マイケル・ポラニーの暗黙知という発想が、ただちに「運命づけられた進化」みたいなスピ要素につながる原因を内包しているかは分からない。ただ、やはり何か、不用意なオカルトもどきに走らせる素因はあるのかも知れない。次回はその話をします。これは確実にします。

自分が考えてる「言語化できない大きな何か」は暗黙知ではなく「外部の思考」とか「不可知論」とかいう(←それぞれ異なる)概念で説明できるのかも知れないし、また違うかも知れない。複数の要素が混在してるのかも知れないし、よくはわかりません。

見えないものを見ようとする誤解〜K氏のこと(23.02.12)

横浜にある国際協力機構-JICAのレストラン(一般客も食事できる社食)の週替りメニューがシリア・レバノンの郷土料理だったので。挽き肉とほうれん草に松の実を散らして味つけはシンプルな塩味、オリーブオイル仕立て。

横浜にある国際協力機構-JICAのレストラン(一般客も食事できる社食)の週替りメニューがシリア・レバノンの郷土料理だったので。挽き肉とほうれん草に松の実を散らして味つけはシンプルな塩味、オリーブオイル仕立て。食事代のうち20円が「おにぎりアクション」でおなじみTABLE FOR TWO(外部リンクが開きます)への寄付になるのだけど、トルコ・シリアの地震被害が気にかかってる今それだけでもなあと思い、ささやかながらランチ一回分くらいの額を(JICAスタッフの方々も現地入りしているのですが、それはそれとして)ホワイト・ヘルメッツに寄付しました←こちらはリンク等は張りません。各自で調べてね。

* * *

昨日の続き。正確には知らないまま、なんとなく見聞きしていた暗黙知という単語。たしかK氏が著作で取り上げていたような…と思い市立図書館へ。

残念な話なので、敢えて名は伏せる(分かる人にはすぐ分かるでしょう)。お洒落なハンチング帽がトレードマークだったK氏はマイケル・ポラニー(ポランニー)と兄カール・ポランニーの系譜を継ぐ経済人類学なる学問を引っさげ、80年代〜90年代に刺激的な著作をものした。僕は関心なかったので観ていないのだが『朝まで生テレビ』の出演者として人気を博し、大学教授から自民党の国会議員に転身。小泉政権下で経済企画庁の次官を務めるが、自党の盗聴法案に反対して下野…といった肩書きらしい。著作としては傍流にあたるだろう都市論の本が面白かったので、まあ面白いひとなのだろうと思いながら主著はなおざりにしたまま数十年。「暗黙知」と同様、なんとなく知った気になっていたK氏について、落とし前をつけるというか、一応キチンと読んでおこうと思い、二冊を借り出してみた。

一冊目は、氏の著作で最も有名だろう『パンツをはいたサル』(1981年→増補版2017年)。デズモンド・モリスの『裸のサル』を向こうに回し、いや人間は単にハダカなのではなく、破壊的な本能に法や制度という歯止めをかけた「パンツをはいたサル」なのだという。文章ぜんたいのオジサンぽさ「どうだ、俺はなんでも分かってるだろう」と恥じない感じと、マルクスおよびマルクス主義への過剰な敵意が鼻につくけど、まあ面白い。貨幣は交換だけでは不要で、借財という行為があらわれて初めて出現したとか、法律(成文法)も一つの共同体の中では文章化されない掟や道徳で十分・異文化どうしの接触を仲裁する必要があって初めて制定されたという指摘はうなづける。

そのうえで、しかし人間の文化や歴史の本質は、自ら制定した歯止めを壊し、蓄積した富や平和を消費や戦争で蕩尽することにある、というのが同書の骨子だ。これも半信半疑ながら傾聴に足る意見だとは思う。

たぶん前にも話しているけど、昔どこかの商店で床に寝転がって駄々をこねる系の子供が○○を「買いたい!買いたい!」と泣きわめいている場に立ち会って感銘を受けた。買ってくれるのは保護者だろう、そこは「ほしい」だろうと思う反面、その幼さで分かってるな!と感心(?)もしたのだ。お金を使う・お金を払うこと自体がもつ快感・スッキリ感はたしかに存在する(払う=モヤモヤしたものを「祓う」なのだとK氏は指摘する)。「もはや消費すら癒やしでない貴女へ」みたいなタイトルの本もあったと思うし、「お金は気前よく払う人のところに戻ってくる」みたいに消費を促す訓話もある。後者は少し前の日記で取り上げたアイヌ神謡集を思わせなくもないし、大事なのはモノをやりとりするサイクルなのだという文化人類学のメソッドにも沿っている。ハレとケ、もう少し解像度を高くすると日常的なケの積み重ねで淀んだケガレをハレで解消するという民俗学の説にも。

「大事なのは(交換の・あるいはハレとケの)サイクルだ」と思えば、使うこと=積み上げたものをぶち壊すこと自体が快感で動機なのだというK氏の説には疑義が生じることになる。個人的に思ったのは、蕩尽そのものが目的という説は男性の性欲=禁欲と発散がモデルかも知れないなという、はしたない話は程々にして…

生産と消費のサイクルのうち消費(蕩尽)をより重視することは、当時の日本が高度消費社会に移行しつつあったことの反映かも知れない。1981年が米はレーガン政権下・ソ連はアフガン侵攻と東西の緊張のピークだったことを思えば、西側社会に立つ者として東側の生産重視≒マルクス主義への敵愾心もうなづける(気がする)。

続篇として書かれた『パンツを捨てるサル』(1988年)はドーパミンなど脳内麻薬の研究の進展を手がかりに、快楽の解放を積極的に肯定するものであったように思う。バブル真っ只中であるし、それこそ「スピるがままにスピる」オカルトやカジュアルな超越主義への憧れが最高潮に達した時期の著作として、(間違ったものかも知れないという不信も含め)興味ぶかい一冊だった。

しかし市立図書館の閉架書庫から出てきたのは、シリーズ完結篇を謳った『パンツを脱いだサル』(2005年)だった。いや「脱いだ」を「捨てる」と早とちりして端末からリクエストした自分が悪いのですが。閉架書庫への再度のリクエストは面倒だし諦めようか、少し残念だという思いは「脱いだ」を読み進めるうち、大きな痛々しさに変わっていった。

「捨てる」と「脱いだ」ではニュアンスが違う。どうも「捨てる」は著者の仕事のなかで「なかったこと」にされたらしい。法や制度といった歯止めを「捨てる」ことに積極的な展望を見出そうとする(かのように見える)前者にたいし、「脱いだ」は3.11以後の世界=自制をかなぐり捨てた人類への悲観がみなぎっていた。それだけではない。2005年の著者は完全な陰謀論に走っていたのだ。

ある意味、様々な先行著作のパッチワーク・受け売りなので(学術書のルールが適用されない読み物なら、くどいようだが僕が属する流派ではそれ自体は否定しない)うなづける箇所や、ほうと思う箇所はある。人の頭部などを除いて体毛がないツルツルした体表なのは進化のある時期に半水棲の生活をしていたからだという説は僕も昔から納得しているし、そうした人類の発生箇所がかなり細かく特定されているのは興味ぶかい。脳梗塞から生還した著者が、血栓による疾病を人類が直立したことの代償としているのも高血圧に悩む身として身につまされる。経済企画庁に携わった経験から世界は現在お金が余っており使い途に困っている(だから無駄な軍拡や戦争に走る)という分析も、少なくとも検討する価値はあるだろう。

だが同書はそれらの知見の帰結として、世界を牛耳っているのはユダヤの陰謀であり、9.11も真珠湾奇襲攻撃も自作自演の虚構だという。いや、ユダヤといっても私が言うのはパレスチナに昔からいたユダヤ人ではなく東欧で勝手にユダヤ人を名乗り始めたアシュケナージで、だから私のはいわゆるユダヤ陰謀論ではないという。さらにその源流となったカザールは、ヨーロッパのイスラム化を食い止めた世界史の最重要プレイヤーでありながら、歴史から抹消された幻の大国なのだという。

カザールといえば、本サイトでも取り上げたことのあるミロラド・パヴィチ『ハザール事典』(2014年5月の日記)のモチーフでもある。まさかこんなところで再会するとはと、すでに苦笑の域は通り過ぎていたが、きわめつけは「ビートルズの成功もユダヤ(アシュケナージ)金融資本の陰謀」という最終章。読み進めるのがつらかった。だってその根拠が、これも本サイトで取り上げたウィルソン・ブライアン・キイの『メディア・セックス』(2020年2月の日記)ですよ。

なにしろ「リッツ・クラッカーの表面には無意識のみが感知できる"SEX"という文字がビッシリ書かれている」ですよ。過日の日記(とくに20年3月の後編)で触れたように、それでも現代社会への有効な問題提起もある著作だ。でもK氏の切り取りは、そうした問題提起でもないし、実のところ原典にすらない捏造になっていた。いわく、ビートルズは恋愛など歌わずに「ドラッグなどの幻想に逃げよう」というメッセージを携えて現れ(陰謀家のバックアップで)世界制覇したと。(あかん…これはちゃんとビートルズを聴いたことない人の半端な知ったかぶりだ…)。キイもそこまで言ってないよとか、元々ビートルズが世界のアイドルになったのは「抱きしめたい」とか「シー・ラヴズ・ユー」とかド真ん中のラブソングが足がかりで、ドラッグにはまったのは中期以降だよとか、まあ真剣に突っ込むのも馬鹿馬鹿しい。ドラッグへの耽溺に誘うことでビートルズは生真面目な学生運動を破壊した・それがユダヤ(アシュケナージ)の狙いだったと恨み節で言われれば尚更だ。ましてそれがシリーズ=今までの思索の完結篇を謳った本の最終章とか。

それこそ『朝まで生テレビ』などで喋る姿をつぶさに観ていた人ならば、何を今さら・ロクでもない人物なのは元から明らかだったじゃないかと、もしかしたら言うのかも知れない。けれど著作の断片をとおして断片的にだけ知っていた自分には、こうなっちゃうのかーという悲しさがあった。

この陰謀論と思い込みに満ちた「完結篇」で、K氏が相変わらず「暗黙知が私を導いている(これはドラッグの幻想でもないし、法や制度のような虚構でもない)」と唱え続けていると言えば、昨日の日記で「暗黙知という考え方じたいに何か不用意なものがあるのではないか」と書いた理由を察してもらえると思う。その後のK氏が古代日本の真実を解き明かす、といった体の本を○ちばな出版(深見○州の出版社)から出しているというダメ押しは必要だろうか。

80年代〜90年代、この国でモノを考え、語る人たちの中では、未曾有の豊かさと高度消費社会の到来をどう理屈づけるかが、喫緊で意味のある課題だったのだろう。そうした意識から日本は選ばれている、人類は進化を運命づけられているといった発想が生まれ、また無制限な自由の追求を正当化する理論が求められた。消費社会の枠内で遊びを楽しめという煽動も、超越的な世界へのオカルト的な傾倒も…

…改めて痛ましく、苦々しく心に浮かぶのは、そうしたあの時代の思索や言説・なんなら文化の大半が「ハズレ」・せっかく得られた豊かさの無駄づかいではなかったかという思いだ。

これも前に言ってると思うけれど、この国ではフーコーやドゥルーズなどの現代思想が、社会的抑圧や不平等・搾取を解読し抵抗する手がかりとして読まれることはなく、ただただ知的なゲーム・戯れとしか受け止められなかった。そのことを遺憾に思うために、ぼんやりとしか知らなかったK氏を読み「こっちに行っちゃったかー」と失望する手続きが、僕には必要だった。あの時代の空気を、多少なりとも吸った者の落とし前として。

2023年には2023年の迷妄があるだろう。それに将来、落とし前を求められる(いま若い)人たちに同情する。まあ今すでに若くない自分とかもだけど。

たとえばの話、J.K.ローリングがトランス差別の何なら代表的なスポークスパーソンであるにも関わらず、その作品群を無邪気に享受している(そのくせ自身はLGBTQに理解があると思っているだろう)若いオタクの人たちを見ると、(あまり考えずK氏を評価してた僕みたいに)いつか自身に落とし前をつける日が来るのかな・ずっと無反省で行くのかなと何とも言えない気持ちになったりします。

【小ネタ】バレンタインデーに(23.02.15)

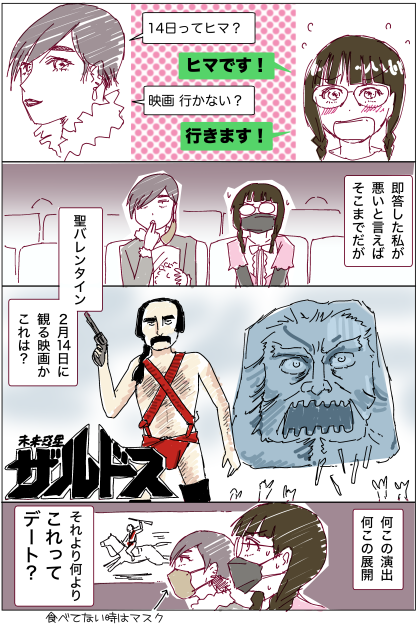

この映画を観に来てるカップルは流石に居なかった(全員ピンの客でした)が、自分が観たのはレイト回だったので夕方の回にはカップル(?)が居たかも知れないという妄想↓

そんなわけで『未来惑星ザルドス』(オリジナル1974年)4Kリマスター。映画のあとサン○クカフェでチョコク□(←いちおう伏せ字×2)でもつまみながら一番肝心な「これってデートなんですか」を訊けずに「公式サイト(外部リンクが開きます)で最初の時は一部の批評家や観客にしか理解されなかったって言ってるけど、今だって推薦者みんながみんな怪作って言ってるじゃないですか」「お前たちに銃を授けるっていうのが成田山の節分みたいなバラマキかたで冒頭から笑っていいの?て思いましたけど!」「ストーリーは把握できるし筋が通ってるとすら思うけど、どうしてこんなに何でそうなる?って思うんでしょう」「最後の一瞬まで気を抜けない分からなさでした」等々まくしたて「やっぱり誘って正解だったなー」とニコニコされてほしい。

いや、僕じしんは何なら「また訳のわからないものを観て、世界はまだまだ未知の伸びしろがあると再確認したい」という思いで臨んだので大満足でした。『猿の惑星』の風刺と『2001年』の哲学っぽさを合わせて受け継いた感じ。二時間の尺で予算はつけるから好き放題していいよと言われても、なかなかココまで好き放題には出来ないでしょう。なかなかイイものを観た気がします。真面目に考えたくなるところも、ツッコミどころもあった。ベートーヴェンの第七、好かったです。

↓これはおまけ。(参考:サンマルクカフェ・パンメニュー/外部リンクが開きます)

【同日追記】そうそう忘れてた、ザルドスって原題ではザルドズ(zardoz)なんですね。話の根幹に関わる?ネーミングなので、出来ればちゃんとしてほしかった。

DEAR FUTURE〜アーシュラ・K・ル=グウィン『暇なんかないわ 大切なことを考えるのに忙しくて』(23.02.18)

いけだたかしさんの新作「旅に出るのは僕じゃない 第一話」(コミックブースト/23.2.23まで無料/外部リンクが開きます)は「コロナ禍がまだ収まってない204X年」をこう描くか!という視点で切り取ったSF。まだ続いてたコロナ禍よりは、COVID-19の後も次から次に現れるパンデミックのほうが残念ながらリアリティがあるだろうし(人に感染する鳥インフルエンザの変異種とか)、物語のキイになる設定を主人公ひとりの体質的な特性にせず「旅行人」は皆そうなのだと仕様にしたほうが階級批判になったと思うけれど、等々と刺激させられる時点で面白いのは確か。第二回以降も楽しみです。現実の未来のほうでは―と言っても「未だ来たらざる」そのものな気がするけれど、サウジアラビアの未来都市計画が気宇壮大を通り越して「えげつない」の域だというのは、こんな未来など描きようもない絶望国に転落した国民のひがみだろうか。自動車も自動車道もなく100%再生エネルギーでの稼働を謳った幅200m×全長170kmの直線都市「THE LINE」に続き

・公式:THE LINE:都市生活の革命 - NEOM(外部リンクが開きます)

・解説記事:海抜500mの高さに900万人が暮らす、世界初の垂直都市「THE LINE」の全貌が明らかに(pen online/22.8.9/外部リンク)

リャドに建設されると新たに発表された「NEW MURABBA」はエンパイアステートビル20棟ぶんの居住空間をヴァーチャル映像のスクリーンですっぽり覆ったTHE MUKKABを中心にした都市計画らしい。

・NEW MURABBA(公式/外部リンクが開きます)

まあ実現すれば純粋にハードウェアとしてもすごい。NEOMプロジェクトが謳う「周辺の自然を保護しながら/人を第一に考えた/これまでにない都市生活体験」もハコが実現するなら実現するだろう。

けれど底意地が悪く「なんにつけ一応は絶望的観測をする」自分は「でも社会的にはどうかな」と思ってしまう。公害ゼロ・人間が人間らしく暮らせる未来都市を享受できるのは一握りの層だけで、そのユートピアは(住民になれず外に放置される…だけならまだいい)同じ都市に属しながら表裏一体で非人間的な汚れ仕事に従事する貧しい人々の搾取なしには成立しない、むしろ最先端のディストピアになりはしないか。ハオ・ジンファンが小説で描いた驚異の「折りたたみ北京」のように(2020年6月の日記参照)。あるいは下層の人々を獣人とあざけり間引きしながら、その生産する穀物に依存している『未来惑星ザルドス』の理想郷ボルテックスのように。

(実現したTHE LINEやNEW MURABBAが社会的にも搾取ゼロの理想社会になりおおせてたらゴメンナサイ)

* * *

映画『未来惑星ザルドス』で印象的だったベートーヴェンの第七交響曲(第二楽章)、どこかで前に聴いたことがと思ったらサラ・ブライトマンが歌をつけてカヴァーしてますね。Sarah Brightman - Figlio Perduto(公式YouTube/外部リンクが開きます)。映画『落下の王国』の主題曲だったとも言われれば、なんだかそんな気も。

(つまり今の今までベートーヴェンの第七を第七と認識してなかったわけですが…)いちおう佐渡裕指揮のCDで持ってたりする第九は、有名な合唱ではなく冒頭を使ったこのCMが使いかた上手くて好き。台無しとも言うけど→スニッカーズCM雪山篇(YouTube/15秒/外部リンク)

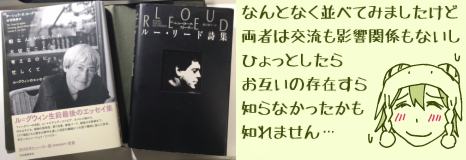

音楽がらみで「アレはコレだったのか」「こういうことだったのか」といえば、ルー・リードの中期に「Power of Positive Drinking」なる曲があって(1980年)。かつてはヘロインやアンフェタミンへの耽溺を唄っていた彼が「酒を飲んでドラッグを断ち切ろうとした」(が、うまくいかなかった)と述べている時期の歌なのだけど、この題名じたい『Power of Positive Thinking』というベストセラー書のもじりらしい。というか吾々が単に「ポジティブ・シンキング」と呼んでいるものは、元々はPower of〜と頭についたフレーズとして広まったようだ。ノーマン・ヴィンセント・ピール著、1952年…というのはル=グウィンのエッセイで知った。人生に発見の興趣が尽きることはないですね。

・『暇なんかないわ 大切なことを考えるのに忙しくて』(谷垣暁美訳・河出書房新社2020年/外部リンク)

はアーシュラ・K・ル=グウィン(1929〜2018)の「生前」最後のエッセイ集←没後編集の「新刊」が出てるみたいです。

『ゲド戦記』のようなファンタジー小説でも知られるけれど、僕にとっては『闇の左手』に代表されるSFの書き手(2016年4月の日記)で『夜の言葉』という名著もある創作の導き手でもある。実際、創作かいわいでは同時期(2020年)に邦訳が刊行された小説家志望者のためのワークショップ書のほうが話題になったようだけど、いやいやエッセイも含蓄が深い。

文学について、わけてもファンタジーとSFについて。自作について。政治や言葉づかい(そして言葉がもつ政治性)について。田舎暮らしと猫について。SFではないけれど、首尾よく生き延びれば個々人がそれぞれ「未だ来たらざる」未知としてファースト・コンタクトを避けられない「老い」という未来について、縦横に語る。散りばめられた箴言の数々。

「ホメロスはどちらかの味方にならなかったことで、戦争について書いたほかの書き手たちより上を行った」(「ホメロス父さん」)

「科学は信じることを含まない(中略)私はダーウィンの進化論を「信じ」はしない。私はそれを「受け入れる」。これは信用の問題ではなく、証拠の問題だ」信じる、という言葉を信仰や希望などに限定できれば「多くの不必要な苦痛が避けられると、私は信じる」(「信じることを信じること」)

あるいは「男の結束は、大昔からある社会的大組織を形成した主要要因であると私には思われる―政府、軍隊、聖職者組織、そしてそれらすべてをのみこもうとしているのかもしれない新顔である企業」という一節は、最近ノシてきただけでなく「既存の組織すべてをのみこもうとする新興勢力」と企業を位置づけることで、企業のルールやシステムが大学や政府を侵食・同化しつつあることに不吉なリアリティを付与する。

あるいは「どうすれば、怒りを憎悪、復讐心、独善性から離れさせ、創造と共感に役立つものにできるのだろうか?」(「怒りについて」)

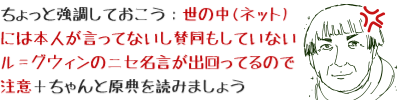

あるいはあるいは…いや、やめよう。きりがない。以上の引用に「いいな?」と思った人は実際の本を手にしてほしい。もしかしたらTwitterなどには「アーシュラ・K・ル=グウィンの金言bot」みたいなアカウントがあって、そうしたものをフォローすればいいと思うかも知れないが、そうではない。現に本書には、ル=グウィンの金言としてネットで出回っている「クリエイティブな大人は生き延びた子どもです」は私の言葉ではないし、その言い分には全く賛成できないとバッサリ切る一章がある。

『夜の言葉』に鼓舞された創作志願者は「そのあり方でなくてもいい」を(短いので何なら書店や図書館の棚の前で)一読してほしい。

田舎暮らしでガラガラヘビに出くわす「ファースト・コンタクト」は電車の中などでなく自宅で読んでいて良かった。殺そうと鍬を構えたものの「僕、できないよ」「私だってできないわ」から助けに来た隣人の「道路の終点に大富豪の家があるだろう?」「実はあそこに何匹もヘビを放した」いやそんなの、噴くがな。いちおう富豪はその地所に居たためしがない、とすぐに補記されてますけど。そのすごいオチの前に異種間というか「他者」との遭遇とは何か、という哲学的な考察まで閃いて、たった四ページ。おすすめです。

作家の「私が経済について書くなんて(中略)馬鹿げている」「しかし、経済学者たちは図書館に住んでいるわけではないが、私は経済の中で暮らしている」そして「私たちの経済は不況に陥っているだけではなく、病気なのだ」と語るル=グウィンが、この経済や世界にたいする新しく「正しいメタファーが見つけられるかどうかが、生きるか死ぬかの境目になるかも知れない」と結ぶとき、彼女はたしかに創作者としての責務を果たしている。(老人を集団自決させろと言う日本の自称経済学者は、自身の責務を果たしているだろうか?)

ガラガラヘビだけでない、自然に囲まれた晩年を活写する文章の美しさを十分紹介できないのは無念の極み。

上に注記したように、没後も「新刊」の刊行が続く今、本書も「最後の一冊」としての重みは少し薄れるのかも知れない。けれど編集の妙として、ル=グウィン生前最後のエッセイ集の最後の最後が「○○○○○○○?」という唐突な一文で結ばれるのは見事だ(「オレゴン・ハイデザートの牧場で過ごした一週間の手控え」)。ファンタジーとは、SFとは、創作とは答えではなく問いだと説き続けた作家に相応しい。

この失望を知れ〜ショーン・フェイ『トランスジェンダー問題』(23.02.25)

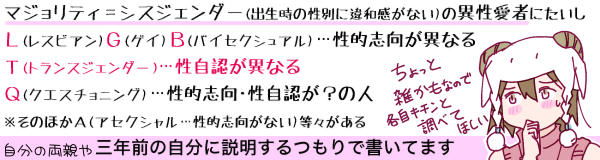

以前からトランス差別は気がかりな問題だった。トランスジェンダー=出生時の肉体的な性別(男女)と自身の性自認が異なる人たちに対する差別だ。

男女の不平等・同性愛者への差別・あるいは人種や民族への差別・貧困・格差など他の社会問題にたいしては「差別はいけない」という姿勢で臨む人が、トランス差別にはノーと言わず、むしろ加担する。J.K.ローリングのような人気作家が差別を先導し、ファンが差別を見ないことにして無邪気に作品を歓迎したり「#I stand with J.K.Rolling」といったハッシュタグで積極的に支持したりもする。まるで差別主義・差別心がつけ入れる最後のフロンティア、または差別反対なはずの良心的な人を転ばせる最後の躓きの石。

Twitterでは今も進行形でトランス差別の発言が吹き荒れている。それらの多くは身体が男性だが性自認が女性である・あるいは手術やホルモン投与で身体も移行させたトランス女性を、女のふりをした男・女性の世界(女性用のトイレや更衣室・刑務所・あるいはスポーツ界など)への侵犯者だとして恐怖や嫌悪を煽るものだ。元から女性だが骨ばった体格のアスリートをトランス女性とデマを流したり、男性器をもつ自称トランス女性が女湯に入ってきたらどうするとか、そしてトランス差別をする女性フェミニストをTERF(トランス排除的ラディカル・フェミニスト)と呼ぶのは逆差別で不当ではないかとか、逆にJ.K.ローリングの作品をボイコットしないことが批判されマストドンのローカルサーバーが閉鎖に追い込まれるとか…

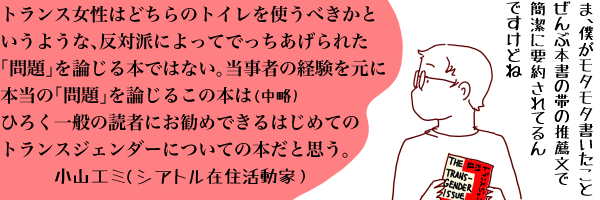

…ショーン・フェイ『トランスジェンダー問題』が明らかにするのは、それらは全部「トランスジェンダー問題」ではない、ということだ。

・ショーン・フェイ『トランスジェンダー問題』(高井ゆと里訳/2022年・明石書店/外部リンクが開きます)

同書は怒りをもって列挙する。当事者にとってトランスジェンダー問題とは、英国の就学年齢のトランスの子どもの64%が何らかのいじめを受け、13%の児童が身体的な暴力を受けているということだ。UK最大のLGBT+の慈善団体ストーンウォールが協同できているのは全国3万2770校のうち1500校に過ぎず、自傷行為をしたことがあるトランスの若者が英国では84%にのぼることだ。44%のトランスの人々は家族にも自身の性自認を明かせず、27%が過去に一緒に住んでいた人から言葉のハラスメントを、5%が身体的な暴力を受けたことがあるということだ。ホームレス状態の若者の24%がLGBTQ+で、そのうち77%がホームレスになった原因はジェンダーやセクシュアリティを家族に拒絶され、虐待を受けたからだということだ。トランスの人々の19%がパートナーからDVを受けているが、これはシス女性の7.9%・男性の4.2%より明らかに高いということだ。そして英国のトランスの人々の8人に1人は職場で身体的な攻撃を受け、EUに暮らすトランスたちはシスジェンダーよりも下位25%の所得者となる可能性が高い。トランス当事者の失職率が全国平均の2倍(有色だったら4倍)というのはアメリカの数字だろうか。ここまでで本の半分も来ていない。

これら「が」トランスジェンダー問題だ。両親やパートナーやクラスメート・同僚からの身体的暴力を伴う虐待、貧困やホームレスへの転落の危機、自傷行為や自殺に追い込まれること、必要なヘルスケアを受けられないこと、教育・行政・「制度」と関わるあらゆる局面で合法化されたハラスメント、その他もろもろのマイノリティとしての被害と困難だ。

それなのにメディアやネットで「さあ、トランス問題を議論しよう」という人々が持ち出すのは「学校の女子更衣室に入るために性転換をする大男」や、TERFと呼ぶことは妥当か、だ。それらはトランスヘイト問題とでも呼ぶべきもので、それらに拘泥している人たちは、差別者はもちろん、当人はアライ(マイノリティに連帯するマジョリティ)なつもりの人でも、当事者にとっての「トランスジェンダー問題」にはたどり着いてさえいないと言える。

この「強い立場にある非当事者が勝手に設定した"議題"の土俵に当事者を引きずりあげて"討議しましょう"ヅラをする」自体が他のイシューでもよく見られるように。トランス当事者が被っている諸々の困難や不平等は、孤立した辺境の些事ではなく、むしろコレが解ければ貧困から女性差別から他の問題すべて解けるくらい重要で本質的なのだ、というのが著者の主張だ。

たとえばトランスジェンダーのための医療に対する妨害は、女性一般にたいする中絶の妨害とシンクロしていて、つまりそれは当事者に身体への決定権を与えないことなのだと著者は告発する。

あるいはトランスジェンダーが刑務所で受ける理不尽な待遇から浮かび上がってくるのは、現在の刑務所行政そのものの「問題」だ。日本でも昨年、かつて死傷事件を起こした名古屋刑務所で刑務官による受刑者への集団暴行の「再犯」があったと報じられたばかりだ(参考:東海テレビの取材記事(外部リンク))。刑務所が受刑者の更生でなく再生産施設と化していること・また服役中の受刑者を安価な労働者として搾取する産獄複合体の問題…

受刑者だけではない。「法の下でいかなる犯罪もおかしていない人々をも、英国は習慣的に閉じ込めている。そうして閉じ込められている人と、刑務所の受刑者との違い。それは、前者に収監されている人々が移民であるという点にある」(第五章)という指摘にハッとさせられる。むろん移民の中にはトランス者もいる(トランスだからこそ元の国に居られない人々もいるだろう)。その人たちが被る差別は、入管問題とも直結しているのだ。

・参考(日本の話):「トランスジェンダーだから」を理由に隔離された収容者に仮放免。今、彼女が願うこと

(冨田すみれ子/BuzzFeedNews/20.10.6/外部リンク)

僕は僕で入管問題について読んだり考えたりする過程で、入管による迫害はひとつの国や社会が(高齢者や貧者など他の)弱者を遇する仕方の雛形たりうると捉えるに至ったけれど、トランス者にたいする攻撃も同様と考えざるを得ない。

もとより本書は論争的な本だ。セックスワークを主題にした四章が日本のネット界では議論を呼んだようだが、刑罰のシステムを批判した五章はさらにラディカルな問題提起をしていると思う。そして、これらの議論を踏まえて到達する「結論」章の冒頭は、アライであろうとする、本書で名指されてきた差別の数々に批判的な人たちをも(僕とか)たじろがせるに足る。本書の結論はこうだ:

「資本主義の下では、トランスの解放はあり得ない。」

たぶん日本でなら「プラス家父長制」となるのだと思う。要はイギリスならイギリス、日本なら日本の社会じたいがトランス者を生きられなくしている―そう理解してもいいと思うが、加えて「資本主義って要は金がすべてってことでしょ」でなく、そもそも資本主義って生産や再生産のユニットとして家族という形態の利用と不可分ではなかったよね…と伸びていく検討のラインもある。

しかしまずは「あり得ない」という言い切りの強さだ。

著者は(僕のような)善意のアライ志望者に、キッパリと刃を突きつける。トランス差別は「歴史の誤った側」に立っていて、そのうち間違っていたことが明らかになるから、今のうち「正しい側」にいたほうがいい・「誤った側」にいて恥をかきたくない―あなたがたがトランス差別に反対するのは、そんな保身ではないのかと。「時代が進めば道徳的な真理が明らかになるという神話、そして歴史は進歩という未来へ向けて前進しているという神話は(中略)革命に含まれていた問題的な要素、例えば権力や暴力の使用などを軽視」した「誤謬である」と。

この不信というか、失望の深さをマジョリティは知るべきだと思う。

なるほど自身を振り返れば、(性的であれ何であれ)マイノリティや他者にたいして漠然と持っていた差別や偏見が、今では不適切だと認識が改まったことは、恥ずかしながら多々ある。でもそれは「自然に」「漠然と」改まったのだろうか。それを「当然のように受け容れた」と歴史を編集することは、実は当事者や連帯する人たちの「権力や暴力の使用」・時には「過激」「行き過ぎ」とされた抗議や行動にたいする簒奪・敬意を欠くことではないだろうか。

* * *

本書の邦訳が刊行された時、大学に職をもつ訳者は「自分は十分な収入があるので」と印税分で本書を買い取り、Twitterで希望者を募って進呈するキャンペーンを行なった。上に紹介したように当事者が抱える「トランスジェンダー問題」のひとつが貧困であり、そのために版元も協力して可能なかぎり価格を抑えたともいう。だったら十分な収入とは言わないけれど明日のごはんに困るわけでもない自分は、キチンとお金を出して買わねばと、ヘイト書籍は置かないという方針で知られる書店の店頭で買い求めた。

けれどTwitterの中には、進呈キャンペーンに参加しながら届いた本そのものは積んだまま、はい次に行こうとばかり他コンテンツの購入と享受に戻るシスジェンダーの人もいた。同書を切実に必要としている人たち(当事者とか)に渡り得た一冊だと思うと残念だし、もともと自分はトランス差別には反対=「分かってる」から急いで読む必要はないと判断したのなら、こと同書に関しては間違っている。

デモや社会運動に参加することを「一人の力で社会が変わるものか」と揶揄する声にたいし「社会や世界を変えるためではなく、社会や世界に自分が変えられないために参加するんだ」的な物言いがあるけれど、それもまた違うのではないかと僕は思う。何度も何度も言ってるけれど、デモや社会運動に参加するのは「自分を変えるため」でもあるのではないか。私は今のままで十全に正しいから変わる必要はないという姿勢で臨むことにも、もう分かってるから認識を改める必要はないと本を積むことにも、善意のマジョリティの限界があると思う。

『トランスジェンダー問題』は現状の限界の前に出よ・先に進めと促す、読む者の認識を改める一冊だ。

繰り返し言うが、今もTwitterのトレンドは女子トイレだ男子トイレだで「トランスジェンダー問題」はソコじゃないぞという声は十分でない気がする。中傷には反論も必要だろうけど、ああ、少し言葉を強くすると「なんにも分かってないのに優位に立とうとするバカども」に延々つきあうだけでなく、どうしたら議論の主導権を奪回できるのか。そのためには「もう分かってる」でなく「何にも分かってなかった」というショックを、アライ志願者から受け止めるべきではないのか。

マジョリティ自体の生活も何も押しつぶされ、受け止めるべきでは「なかったのか」と過去形になる前に。

イギリスでもバックラッシュが続いている。当事者にとっての「トランスジェンダー問題」が凝縮された痛ましい事件。

・16歳のトランスジェンダー女性が殺害される。「強く、唯一無二の存在だった」

(ハフィントンポスト/23.2.15)外部リンクが開きます)

「報道をめぐり、カミングアウト前の名前が使われる問題も。イングランド北西部で起きた事件はトランスジェンダーの人権や安全が守られていない現実を伝えています」(記事より)

不毛な議論を出し抜く〜仁藤夢乃編著『当たり前の日常を手に入れるために』(23.02.26)

【今日のマクラ】JAIHOでタイ映画『フリーランス』(外部リンクが開きます)再配信してますね(2/25〜4/25)。広告デザインの画像レタッチを請け負うフリーランスの青年が働きすぎで病気になり、受診した担当医に恋をして…というロマンチック・コメディなんだけど、ロマコメ要素を圧倒する主人公のワーカホリックぶりが強烈で、困ったことに日本でも共感する人は多いのかも。主人公たちの憧れのひとつが(日本の)「渋谷駅の広告仕事を受注した!」なのも、うー、そんなところで世界が狭いとは…* * *

ショーン・フェイ『トランスジェンダー問題』を紹介した昨日の日記で「非当事者が勝手に設定した"議題"の土俵で"討議しましょう"ヅラをする」問題は他のイシューでもよく見られると書いた。仁藤夢乃さんとColaboに対する攻撃も、まさにその典型だ。

岡目八目でバッサリ切るなら、女性蔑視をこじらせた馬鹿が屁理屈にもなってないイチャモンで家出女子の支援団体(というか当事者団体)に粘着して、それに冷笑家どもが群がった。Colabo問題ではなく「Colaboヘイター問題」で、実害がなければ付き合うにも値しない。けれど実害は出ている。どうすべきか。

新型コロナ以後の現状を踏まえた新著『当たり前の日常を手に入れるために―性搾取社会を生きる私たちの闘い』(2022年/影書房)のことをブログ記事で知ったのは昨年暮れのことだった。

・【書評】当たり前の日常を手に入れるために 性搾取社会を生きる私たちの闘い(九段新報/22.12.13/外部リンクが開きます)

行き届いた、丁寧な書評だと思った。と同時に、自分が出来ることがスッと見えた。すでにTwitterからは半ば撤退していたし、不毛な炎上に水を掛けるだけのRTやインプレッションを自分が稼げるとは思えない。1)自分も同書を買って、売り上げに貢献する 2)同書は図書館で借りて読み、読み終えたら同書一冊ぶんの金額をColaboに寄付する 選んだのは後者で、すぐさま市立図書館で予約した。待ち人数は三人だったか、12月の半ばに予約して、借りれるようになるまで6週間かかった。どうやら僕の前の誰もが、二週間ぎりぎり手元に置いていたらしい。

かく言う僕も、読み終えたのはギリギリ返却期限。読書の時間がなかったこともあるけれど、読み応えのある、重たい本だった。

内容については、上で紹介したブログに譲る。強いて付け加えるなら、Colabo・仁藤氏の粘り強さと懐の深さが印象に残った。なんならColaboに駆け込んだものの、合わずに飛び出した当事者たちが、けれど縁は切れることなく対談に登場して談笑しているのだ。

と同時に、Colaboに駆け込む未成年の少女たちを取り巻く状況のエグさにも改めてたじろがされる。上のブログで九段新報さんが同書を「必読」と書いているけど、それは非当事者が仕掛けたトンチンカンな言いがかりすら関係なく、当事者が実際に瀕している「問題」の深刻さに触れたからだと思う―ちょうど『トランスジェンダー問題』がそうだったように。特に、家庭に居られなくなった少女が家を飛び出し、性搾取に遭う「問題」に混血など民族の問題、そして知的障害が関わることは個人的にもショックが大きかった。

と、言うわけで本を返却した同じ日に支援(寄付)を済ませました。

・ご支援のお願い(Colabo/外部リンクが開きます)

繰り返しになるが、言いがかりでも実害がある以上、誰かが反論をすべきなのだろう。じっさい九段新報さんなどは(反論も、Colabo自体への理解を深めることも)どちらもしている。けれど両方とも選べないなら、ネットの不毛な"議論"に囚われ、バカをバカと罵ることに終始するよりは、必要な場所に必要な支援をすることで中傷者を出し抜くのも、逆襲のひとつの形ではないか。

ネット上の「Colaboヘイター問題」を憂う人からは、こうして誹謗や中傷が続けば、支援そのものからも人が遠ざかることを危惧する声もあった。けれど、ネットの中の嵐だけ見てると見えないこともある。2023年1月15日づけのColabo公式のツイートによれば(外部リンクが開きます)

「Colaboへのご寄付、1/1〜10日間で500件以上と、これまでの2ヶ月分ほどの件数のご支援をいただきました。特に1/5以降が多くなっていて、監査結果で様々なデマについて「妥当性がない」と退けられ、不正がなかったことが明らかになったことを知り、新たに寄付してくれた方も多く、大変励まされています」

このツイートには300件以上のリプ(返信)がついて、少なくとも最初のリプは性懲りもない誹謗だ。耳を貸す必要はないと思う。粛々と、有効な形で、バカどもを出し抜いている人たちがいる。楽観しろとは言わないが、悲観ばかりしてしまう人は、頼もしい人たちもいる・そっち側に乗ることも出来ると知ってほしい。もしかしたら、出口はそっちかも知れないのだ。

正直に言うと寄付だって楽ではない…玉子も高いし、という笑えない冗談はさておき。特に今回は思い立ってから実行に移すまで二ヶ月くらい時間もかかった。でもそれも、かけてよい時間だったと考えている。ちなみに『難民高校生』(2014年。こちらは買って持ってます)も、東日本大震災で被災した中高生に取材した章など、一読に値する本です。

小ネタ拾遺(23.02.20〜28)

(23.02.20)なんだか見覚えのある(暗黙知?)ハンサムな顔。あ、もう一年か…と思い出したのは昨年のビッグイシュー2/15号の裏表紙。

そうそう、タイの俳優・歌手ミュウ・スパシット。推しの誕生日、街頭などに大きなお祝いポスターや看板を出す話をときどき聞くけど、その出稿先にビッグイシューを選ぶファン、イケてるなあ!と感銘を受けたのでした。今年も2/15号の表4に登場。ファンの皆さん、今年も眼福をありがとう。

参考:応援広告が好評、2号連続掲載します(ビッグイシュー日本/23.2.3/外部リンクが開きます)

(23.02.22)うわあああ。うちの本棚では一番ととのった場所だったのだが…と言いつつ一冊なぜか漫画本が挟まってますけど、オノ・ナツメさんのメガネ老紳士モノだから格調は高かろう。今月を乗り切ったら抜本的な蔵書の整理に入ることを決意。

(23.02.23)2月22日=猫の日ということで。枚挙にいとまがない…ほどではないけれどスピッツ「猫になりたい」谷山浩子「ねこの森には帰れない」ザ・キュアー「ラブキャット」などなど猫にまつわる歌がいろいろ頭に浮かぶ中、伝説のパンクロック・バンド、ザ・スターリンの「負け犬」という曲で

「負け犬 負け犬 信じることは何もない 負け犬 負け犬 傷つくだけで能がない

しゃしゃり出れば非国民(※と罵られ) 相槌うてば付和雷同(※と責められ)

そのうちきっと化け猫(※???) どこまで行っても滑稽だ」(STOP JAP NAKED)

尖った歌詞に唐突に出てくる化け猫が、けっこう好きな近年です。負け犬が猫に化けるんだ…とも思うけど、考えてみたら「猫になりたいスピッツ」も想像するとちょっと愉快ですよね。

・参考:遠藤ミチロウさんから教えてもらったこと(寄稿:大槻ケンヂ)(音楽ナタリー2019.6.7/外部リンク)

(23.02.24)しつこく「The Fox」(23年1月の日記参照)の話なんですけど、あの歌で面白いと思うことのひとつは「Your skin is red. So beautiful」って一節。fur(毛皮)じゃなくてskin(肌)でいいの?ってのもあるけどキツネの色=赤なんですね。今ごろになって日本でヒットして来日したYlvisの二人は「日本ではキツネの鳴き声はコンコンです」と言われ「ははは、そんな馬鹿な」と笑ったそうだけど西欧の人は「キツネ=赤が意外だって?じゃあ日本では何色なんだい?」と思うのかも知れません。そしてまた「そんな馬鹿な」と思うのかも。そう、日本でキツネは、きつね色…

(2.28)そのうちきっと付喪神…には成りそこねたか。20年くらい?酷使した中華鍋にも穴が。まあ見ての通り月の裏側のように錆と炭化でボコボコ、お恥ずかしい限りなのですが。

次は裏側もキチンと手入れしようと思いつつ、ひと回り小さい同メーカー品を買い求めたら、取扱説明書に「炒めものにだけ使ってください。煮物に使うの不可。揚げ物ゼッタイ不可」(要約)…揚げ物は火災が怖いからしないけど、煮物に使いまくってましたわ(おうどんのスープとか)…とゆうか、煮物に使わなきゃ穴が開いてると気づかぬままだった(つゆが下に漏れた)。

正しい使い方=目玉焼きや冷凍餃子を焼くのには困らないので、もうしばらく古いのを使い続けようと思います。いいのかなあ。

(2.28)東京大学の一般向け(?)講義の動画が色々と無料公開されているみたい。まずは2020年度講義から

・緊急事態条項とナチ独裁―民主憲法はなぜ死文化したか一(石田 勇治)

(不安の時代(朝日講座「知の調和―世界をみつめる 未来を創る」外部リンクが開きます)

を視聴。動画1時間半だけど終わり30分はゼミみたいな感じで、講話本体は1時間。閣議決定が連発される今の日本と、違うところもあり、似てるところもあり。さっと読める講義概要(こちら・外部リンク)もあるけれど、見て各々の思うところを感じ取ったほうが良いかも。

来月は、もう少し日記更新を抑えめにします…

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2303

2301→

記事一覧

ホーム

|