| 記事:2019年12月 |

←2001

1911→

記事一覧(+検索)

ホーム

|

死と和解せよ、生と和解せよ〜S.ソロモン他『なぜ保守化し、感情的な選択をしてしまうのか』(2019.12.01)

***答えが正しいかはともかく、その答えが問いを明るみに出すこと自体が有益なこともある***松本の古書店めぐりで入手した本の一冊が、南和子『暮らしの老いじたく』(ちくま文庫)だった。実家の両親はまだまだ健在だが、家の中での転倒など、いつ何が起こるか分からない。かく言う僕自身だって他人事ではなかろう。著者は転倒しての骨折がもとで、一気に身体が弱り、生活や外出の困難を痛感させられたという。

親本の出版は2004年。杖や車椅子などの選びかた・家の中のバリアフリー化から介護制度の利用法・エンディングノートまで、この分野の古典といった感がある。言いかえると、この15年で過去のものになった事柄も多い。何より、想定されているのが老いに対峙するだけの十分な貯えのある層、なことに隔世の感がある。「坂道を転げ落ちるように老いはやってくる」と説いた同書から現在までに、それこそ転げ落ちるような貧困の拡大があったのだ。先日のニュースでは、70代のアルバイトの男性が、建設だか何だかの現場で転落して亡くなったと報じていた。

それでも書物から学ぶことは多い。(老いたら)寝ているときでも常夜灯などで床まわりは明るくしなさい、と著者は説く。深夜に目が醒め、お手洗いに立つときなど、足元が覚束なくて危険だと。ふーん、そんなもんかぁと思いながら帰宅した晩、明かりを灯さずに踏み入った自室で、床に転がっていたプラスチックのケースを踏み抜きコケそうになった。ケースは壊れた。そんなもの床に置いてるのが間違ってるわけだが、いやいや、本から学ぶことは多い。(まずその「本」とやらを床に積むのやめようなという話でもあるが)

世相が暗いせいだろうか、老いを通り越して「死」について考えることが増えた。死にたいと願うわけではない。逆に、死にたくはないのだが、いずれ死ぬのだなあと、しみじみ悲しくなってしまうのだ。思えば十代の頃も、夜中に眠れず悲鳴をあげるほど、いつか自分が消滅してしまうことが怖かった。今はそんなギラギラ(?)した思いではないが、どうそれを、かなうものなら心安らかに受容できるかは、残された人生で最大の難題かも知れない。

こんな風にクヨクヨしてるのは自分だけかと思いきや、人類の歴史をドライブし、文化も戦乱も生んできたのは、まさに死の恐怖なのだと名指しする本に出会った。

私たち人間は自分がいつまでも弱くて死の運命を避けられないと認識し、そのせいで身のすくむような恐怖を感じる。

文化的世界観と自尊心は、この恐怖を管理するのに役立つ。(中略)

しかし、異なる信念をもつ人々に遭遇すると、自分たちの文化的価値観と自尊心への信頼を保つのが難しくなる。

そのあとほぼ必然的に、悪意のあるいざこざが…

シェルドン・ソロモン、ジェフ・グリーンバーグ、トム・ピジンスキー共著『なぜ保守化し、感情的な選択をしてしまうのか 人間の心の芯に巣くう虫』(インターシフト/合同出版・邦訳2017年)。長いなあ!しかも偏った邦題と言える。感情的なのが保守だけとは限らない。これに関しては、政治的な意味合いを付与しないほうが好かったのではないか。帯に書かれた(今注目だという)「恐怖管理理論」を前面に出すほうが、内容に即していたようにも思われる。

添えられた副題「人間の心の芯に巣くう虫」のほうが、ほぼ原題「THE WORM AT THE CORE」に沿っている。むろん、この「虫 WORM」が、死の恐怖である。著者たちの論旨は明快だ。人は死を恐れる。その恐怖を和らげ、忘れるためにあらゆることをする。自分の子孫を残したいと望む。不朽の名声を象徴的な不死と看做す。帰属集団との一体化に、精神の安寧を求める。そして気晴らしによって、やがて来る死という現実から目を逸らそうとする。

本書の特色は、この人類普遍ともいえる問いと答えを徹底していることだろう。著者たちによれば、人類が文化や文明を築いたのも、それをぶち壊すような虐殺や大量破壊に走るのも、死を恐れるがゆえだ。それらを証明するため、被験者たちに死を想起させる映像や文章を見せ(一方で見せない組と比較して)消費行動について、裁判の判決について、など、などの質問をして有意な影響を導き出す。

だが、どこまで真に受けて良い話なのだろう。

ただでさえ、人と人が言葉をたたかわす際「死」というカードは強い。「そんなこと言って、もし人が死んだらどうするんですか」といった無理やりな恫喝を何度も目にした(直に聞いたこともある)。馬鹿げてると思うような理屈でも、逆にだからなのか「人が死ぬ」と掛け金を釣り上げることで相手を圧倒しようとする、それくらいに「死」は強力な呪いだ…むしろ用いる側にとって。(聞かされる側はドン引きすることがある。思ったほど効果を上げられず、用いる側は余計かたくなになる)

本書で説かれる「死の恐怖」の効果は、ワンクッション置かれることが多い。たとえば飛行機が乱気流に翻弄されたとき「この飛行機にはジョージ・クルーニーも乗ってるんだって」と聞くと、そんな有名人が一緒なら落ちないだろうと安心する例が挙げられる。また、二つ並んだ同じような絵画でもジョニー・デップが描いたと言われたほうに人は価値を見出すという。ここにあるのは名声を持つセレブリティに感情移入し一体化する現象であって、その原因が死を恐れるからだ、と断言するのは少し飛躍がないか。

強い指導者や集団に傾倒する理由は、死への恐怖でなく、孤独への恐怖や決定する責任の回避でも説明できるはずだ。皮肉なことに、生きることはしばしば、死ぬことに劣らず面倒で悲しく、そして恐ろしい。

それでも本書が身につまされるのは、○○は死の恐怖を回避するためではないか、という仮の答え(著者たちにとっては正解だが)を設定することで、人の愚かな○○の大半を総ざらいできるからだ。ナルシシズム、狂信、ナショナリズム、自発的隷従、レイシズム…答え(本書の場合は死への恐怖)の是非はさておき、それによって明るみに出る問い(なんでそんなことをするのか、それは愚行ではないのか)が有益なことはある。これっておかしくない?と指摘されるまで、盲信の内側にいる人はおかしいとすら気づけない時が多いのだ。

個人的に説得力あるなーと思ったのは、テネシー・ウィリアムズの戯曲『やけたトタン屋根の上の猫』から引用された警句だった。

「人間はいつか死ぬ動物で、お金が手に入れば買って買って買いまくり、買えるものをなんでも買うのは、買ったものに永遠の命がまぎれているというばかげた望みが心の奥にあるからだと思う」

独裁者への心酔や、大量虐殺に比べたら、ささやかな罪かも知れないが、積ん読という悪徳は、これかも知れないなと思ったのだ。すぐに読むあてもない本を買っては積み上げる時、人はそれを読む時間が自分にないかも知れないことを想定しない(か、少なくとも見てみぬフリをする)。それは、いつ来るか分からない「読む時」を負債として所有することで、死を先延ばししようとする(自分は死なない、だってまだこんなに未読の本を積んでいる)むしろ積極的な逃走の営みではないのか。積ん読を後ろめたい悪徳ではなく、むしろ自慢のようにひけらかす行為は、そんな心理の所産なのでは…とは、意地が悪すぎるだろうか。

(買って、読んで、読み返さない本を蔵書として持ち続けることはどうなのか)

(大体お前さんが人生の大半を削ってやってる創作とか、こうした文章こそって話でもある)

少し前に読んだ山内志朗『過去と和解するための哲学』(大和書房)という一冊を思い出した。読みながら、いやむしろ自分は未来と和解したいのだがと思ったことを。未来、つまり身も蓋もなく言えば避けられない死・および死に至る惨めな道行きと和解したいのだと。

死と和解するとは、それに至る生と和解することと、しまいには区別がつかなくなるのかも知れない。死を恐れずに済むようにと願う前に、生きることを恐れない・恐れずに生きることこそ肝要なのだとしたら…ああ、それは困ったことに、死と和解するのと同じくらい難しい。難しいことじゃありませんか、ねぇ旦那!あっしら凡俗って奴には、逃避せず日々の暮らしと向き合うってぇことが、おっ死ぬのと同んなじくらい難しいんでさぁ!(急にロシア文学の卑屈な男みたいな口調になって終わる。部屋は片づかない…)

センセイの鞄(違)〜張■瑜『班雅明先生的神祕行李箱』(2019.12.08)

※■は草かんむりに倍。中国語は、まあ出来ないの部類に入る。学生時代に短期集中講義で四声(発音)などの基礎をやり、最終日には皆で水餃子を作った。どちらかというと「手作りの水餃子は美味い」ほうが身になって残っている。近年になって何度か行った台湾(台北)でも「にーはお」「謝謝」と「請給我一個(ひとつください)」みっつで乗り切った(まあ筆談や、英語が使えるので)。ひどい奴なのだ。

…絵本なら読めるのではないか、字数も少ないし。という気持ちは、ちょっとあったと思う(ただしそれは、小説などの単行本も何冊か買ってしまってることを説明できない気もする)。2017年に台北を訪れたさい、書店街で『班雅明先生的神祕行李箱』なる絵本のポスターを目にした。山高帽をかぶって「神祕行李箱(ミステリアスなスーツケース)」を抱えた班雅明なる先生は、最初ハリー・ポッターや「かいけつゾロリ」の仲間なのかと思った。

一度は宿に戻ったのだったか、Wi-Fi接続できる場所で書名を検索したあたりで気がついた。班雅明はBan yaming(ばんやーみん)。実在の哲学者ヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)を主人公にした絵本だったのだ。

ふたたび書店に取って返して、買い求め、しかし結局は積んだままになり二年。そのあいだに名著の文庫化と評判の高かった『中国語はじめの一歩』などを読み、まあ身についたわけでもないのですが「頑張ろう、頑張れば出来る」という機運が徐々に高まり

今年の秋に岩波新書で、今度はベンヤミンのほうの入門書と思しき柿木伸之『ヴァルター・ベンヤミン 闇を歩く批評』が出たのに合わせ、1日に見開き2ページずつ、ウェブ翻訳の助けを借りながら、班雅明先生の旅路に取り組みはじめた…

「そう遠くない昔、とある大都市にベンヤミン先生という、differentな人が住んでいました。

頭脳のうちに沢山の素晴らしいアイディアを宿した哲学者でした」

絵本の結語までベンヤミン先生の形容として使われる、このdifferentは日本語に訳しがたい(該当する中国語も、ちょっと日本の漢字に置き換えられない)。異なる?並外れた?世に合わない?

だいぶ前…いや「そう遠くない昔」か…スティーブ・ジョブスが居た頃のAppleがキャンペーンで打ち出していた「Think different」がニュアンスを把握する助けになった。アインシュタインやガンジー、イサドラ・ダンカンなどの「differentな考え」で世界を変えた人々をフィーチャーした広告だった。だがまさに、このdifferentな人々を逮捕せんとする政府によって、班雅明先生は逃亡を余儀なくされる。

すでに道路は封鎖され、街は監視下にあった。逃げる方法は山越えだけだ。

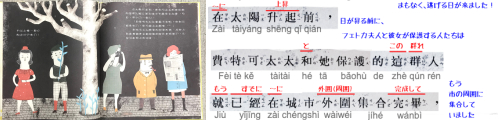

他の逃亡者たちが夜明け前に集まって気を揉む中、ギリギリ遅れてやってきた班雅明先生は、運ぶだけで汗だくになる重たい行李箱(スーツケース)を携えていた。

「對我来説、這個箱子是世界上(私に言わせれば、このスーツケースは世界で

最最重要的東西、比我自己的生命還重要」最も重要なもので、私の命よりなお重要なのです)

岩をよじ登り、丸石に足を取られ、黒苺灌木叢和橄欖樹林(ブラックベリーの草むらとオリーブの林←こういうの読むと「中国語って楽しそう」と思うでしょ?)を抜け、後は国境管理所ひとつ越えるだけとなる。無事に通過して喜びあう人々。しかし、班雅明先生ただひとりが拒絶され、本国への送還を告知される。

「人々が最後にベンヤミン先生を見たのは、山にある小さな旅館でのことでした」

え、うそ、班雅明先生…!

もちろん「ベンヤミンの絵本か、読もう」と思うくらいだから、彼に何が起きたかは知っている。ユダヤ人の彼は亡命に失敗し、山中で自ら命を断つのだ。1945年までにナチスが命を奪った人々の列に、彼も連なる一人だった。しかし迂闊なことに、この期に及んでまだ、「私の行李箱の中身は…うふふ、ヒ・ミ・ツ」とばかりにウィンクする表紙に釣られて、それはまだ先のこと、この絵本の班雅明先生は無事に逃げ延び、数年の最後の日々があると思っていたのだ。

だが並行して読み進めていた岩波新書のほうで、絵本に登場する「亡命する人々を助ける、親切な費特可太太(フェトカ夫人)」が、彼の途絶した山越えの同行者「リーザ・フィトコ」だったと確認できてしまった。

もう駄目だ…班雅明先生…

「出口のない状況に置かれ、けりをつけるほかなくなってしまった。

私が生を終えようとしているのは、誰ひとり私を知る者がいない、ピレネー山脈の小さな村だ」

(柿木伸之『ヴァルター・ベンヤミン』より、アドルノに宛てた最後の手紙)

「このあと、彼は消えてしまいました。

彼が何より大切だと言っていたスーツケースも、一緒に消えてしまったのです」

(『班雅明先生的神祕行李箱』)

岩波新書の評伝は、スーツケースの中身は、彼の原稿だった(ろう)と述べている。だが絵本の後半は、それは何だと推測する人々を、戯画化して描く。私は写真家なのだが、彼の大事な行李箱の中身も、写真に関する論文だよ。いやいや、私の思想へのアンサーとなる論文だ。我が国を脅かす、折りたたみ式ミニ戦車だ!「あー、なんて馬鹿げてる!」ピレネーの酔客たちは言う。一番だいじな物なんて、逃げた先で恋しくなるだろう、郷里の美味しい食べ物に決まってるよ!特産のソーセージとか、お祖母ちゃんが作ったジャムとか!

中身が何であるにせよ、それはきっとdifferentな物だったに違いありません、と絵本は結ばれる。巻末の「保護者の皆様へ」みたいな解説ページでは、ヴァルター・ベンヤミンと同じだけの分量が、亡命ルートを組織して約8万人を救ったというリーザ・フィトコ(1909-2005)に割かれている。そしてまた、本文のペースをつかむためには…と後回しにした著者の巻頭言は「家から追われた人々に捧げる」という献辞に始まっていた。

元はドイツ語で出版され、逆輸入の形で中国語に戻された絵本らしい。改めて思うのは、国際社会では現在、国とすら認められていない、台湾という「家」のシビアな状況だが、それはひとまず措く。

…行李箱の中身を「ソーセージとかジャムだよ!ハイおしまい!」と決めつける酔客たちの結論は、ひどいように見えて、実はある意味で、班雅明先生への心づくしの手向けとも言えないか。そんなことを思ったのは、たしか柴田元幸さんが『生半可な學者』の中で紹介していた、スチュワート・ダイベックの小説のためだ。短篇集『シカゴ育ち』の、ロシアから亡命してきた老教授が、研究室の壁に「自分が育った街の、美味いパン屋を記した地図」を貼り、二度と帰れない故郷を思い出す「よすが」にしていたという話だ。

ベルリンで過ごした自らの幼年時代を回顧し、小さき事物それぞれの由来を慈しんだ(というイメージのある)ベンヤミン先生が、最期を共にしたのが郷里のソーセージや「お祖母ちゃんのジャム」だった…自らの名が、次の世紀まで語り伝えられる第二の生を得ると知らず、それと真逆の絶望のなかで死んでいった彼に、そんな慰めも、あっていいのではないか。

【追記】

…ここで終わってもいいのだが、岩波新書の『ヴァルター・ベンヤミン 闇を歩く批評』も良かったので、駆け足で紹介する。

アウラやパサージュ、複製芸術、神話的暴力と神的暴力、そしてパウル・クレーの天使など、際立った(differentな)概念をいくつも提示しているベンヤミンだけれど、その文章自体は、けっこう晦渋でとっつきにくい…というのが、若い頃に著作に挑んでの印象だった。同書はそれを、理解しやすく解きほぐしていると思う。ハンナ・アーレントやアドルノ、ブレヒトなどとの交流が明らかになったことで、積んでいる本の今後の消化計画も決まっていったのだが…

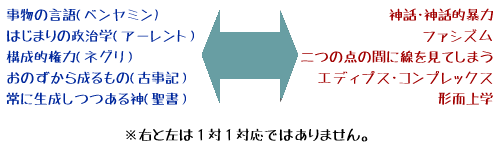

新書『ベンヤミン』によれば、ベンヤミンは人間の言語活動の中でも、各々の事物(被造物)に最初に名前に与える瞬間を、(神が創造によって存在を肯定した)事物を、人が改めて肯定すること・「事物の言語」と呼んで尊重した。その対極にあるのが

ベンヤミンによると、「人々を特定の行為へ動かす」ための手段としてのみ言葉が用いられるとき、その行為は、計算された効果でしかない。

言語が「たんなる手段」と化すところには、みずから何かを始めるという意味での行為―アーレントが語った世界に「始まり」をもたらす行為―はもはや存在しない。

そのとき、空虚な言葉が自動的に連なって、「蔓延(はびこ)って」いく。(中略)

常套句と化してさらに増殖するのだ(柿木『ヴァルター・ベンヤミン』)

と糾弾されるものだ。これをベンヤミンは否定的な意味で「神話」と呼び、神話的な暴力を批判した。実際の歴史から切り離された、常套句の組み合わせから成る架空の国粋「神話」で人々を「動かす」ファシズムは、その意味でも彼の敵であった。

ドゥルーズ=ガタリや、アルトーの翻訳で馴染みのある宇野邦一氏の『アメリカ、ヘテロトピア』は、ハンナ・アーレントの思想を「はじまり」の政治学と呼ぶ。アーレントが讃えるアメリカの(ふつうは独立と言われる)「革命」は

ひとつの政体、憲法、公共性、法的空間を構成する「はじまり」の過程は、

別の制度や法や権力によって決定することができない。

決定されるとすれば、それは「はじまり」ではない。

「はじまり」における構成の力は、はじまりそれ自体から生成されるほかない。

として理想化される。アーレントを評価したアントニオ・ネグリ言うところの「構成的権力」、既存の権威や権力を根拠とせず、みずから生成し構成される権力。それは、アーレントの「ベンジおじさん」だったベンヤミンが理想化した、被造物に名前が与えられる瞬間・事物の言語と、通い合うものではなかったか。

しかし…

** ここからは自分の中で未消化 **

少し横道に逸れたつもりで読んだ別の岩波新書・木田元『ハイデガーの思想』(1993年)。これも分かりやすい本だったが、読んで著しく困惑させられた。ハイデガーを実存主義に位置づけてきた大著『存在と時間』が、実は後半の本論が執筆されなかった序論に過ぎなかったことを理路づける同書もまた、彼の思想を

「存在を生成として捉え、生きた根源的自然の復権を企てる哲学」

と位置づけているからだ。

細かい説明は省くが、プラトンの「イデア」のような「事物(存在)に先立つ本質」の希求を西欧哲学が陥ってきた罠と捉え、「存在が生成する瞬間」の把握を目指す…それ自体は珍しいことでは、ないかも知れない。

木田も述べるように、古事記も最初の神々を「おのずから成る」存在としてきた。ドゥルーズ=ガタリが、現在の病を過去のトラウマに帰する精神分析を批判したのだって、同じ主題の変奏と言えよう。聖書の「ヤハウェ」という神の名ですら「ありつつあるもの」=常に生成しつつある存在と捉える学説に接したのは(中国語の短期集中より前の話)良い思い出だ。

以前、自作の個人誌でも引用した「人は二つの点の間に線をみてしまうよう呪われている」というシモーヌ・ヴェイユの言葉も、ベンヤミンが「神話」として批判したのと同じものを捉えているような気さえする。

自分はむしろ、星の間に線を引いて星座を作るのが物語(創作)と思ってきたので、それが呪いだという指弾は耳が痛い。と同時に、ひとつひとつの星が生まれる瞬間を見据える、という発想には、思考(と創作)の幅を広げてくれる可能性があると思う。

しかし、互いに交流があったとも考えられない二人だが、ベンヤミンの三年後、ヴェイユもまたナチスとの闘争に疲弊して落命したことを思うと…

…この一群に(あまりよく知らんものの)ハイデガーを加えるのはなあ!と思わずにはいられない。

若き日のアーレントはハイデガーの弟子であり、のちに訣別したが恋仲でもあったという。アーレントの「はじまり」の政治学。「それぞれの言葉がそれ自身に相応しいかたちで何かを語り出す息遣い」を追求したベンヤミン。形而上学を批判して生成の哲学を企てたハイデガー。アーレントの思想形成に、死別あるいは生別した二人の先達は影響しているのか。しているとしたら、それぞれの影響の度合いは。

似通った点を抽出し、それぞれにフィードバックすることで認識が深まる。それは尊いことだ。しかし「どれもこれも結局は同じことを言ってるんだよねー」で括ってしまい、物事が有耶無耶になる、危険な領域に足を踏み入れかけている気もする。むしろ「同じような発想が、なぜかくも違う道に分かれたか」その弁別こそが懸案なのかも知れない。なにしろ(あまりよく知らんものの)ナチスへの協力を終生批判されつづけたハイデガーである。「似たような考え」とまとめられてしまうのは、自らの哲学を賭けてファシズムを批判し、死を選ばざるを得なかった「ベンジおじさん」にとって、あんまりな話ではないか。

未読のアーレント『暗い時代の人々』の一章はベンヤミンに割かれ、そこでハイデガーの名前がチラと出てくるのを書店でのチラ見で確認したのだが、キチンと読めば三者の関係が、少しは見えてくるのだろうか。

青春しゃくまんルーブル〜映画『ロング・ウェイ・ノース』(2019.12.15)

『ロング・ウェイ・ノース 地球のてっぺん』は夏に日本公開されて評判を呼び、各地のミニシアターを転々としながら上映を続けているフランス発のアニメーション映画だ。自分も11月に、ようやく鑑賞にこぎつけました。何よりまず、美しい。輪郭線を極力排した、少し前の「マルチメディア」作品のような画面。これで楽しめるの?スカスカだなぁと思わない?そんな懸念は観たら吹き飛び、逆に自分が絵本の世界に入ったような臨場感を体験できた。帝政ロシア時代の、サンクト・ペテルブルクの貴族社会。走る汽車から流れ去る、荒涼とした景色。茶色と灰色で出来た、シケてるけど温もりのある港町。大海原と帆船の狭苦しいキャビン。そして、ひたすらに白い氷原。

目を奪われながら、だが同時に思わずにいられなかった。(似てる…)

(『よりもい』に、似すぎている…)

北極点を目指す探検行で消息を絶った祖父。流れるようなクリーム色の髪をもつ孫娘のサーシャは(100万ルーブルの賞金を釣り餌に)荒くれの船員たちを動かし、祖父の名誉を取り戻すべく極地に挑む。

いや、そっくりなのだ。一昨年テレビ放映され高く評価された『宇宙よりも遠い場所』通称「よりもい」に。こちらの舞台は現代。日本初の民間による南極観測で行方不明になった母を追い、流れるような黒髪の少女・報瀬(しらせ)がバイトで貯めた100万円を握りしめ、同年代の少女や大人たちまで巻き込んで、ひたすら南極を目指す話だった(似てるでしょ?)。

これがまた面白かった。全13話のうち、南極に着くのはようやく9話か10話くらいなのだが、群馬←→新宿間で右往左往してる第2話の時点でもう、転げるほど可笑しかった。なにせ、こちらの報瀬ちゃんは志の高さや思い込みの激しさとは裏腹に、計画性も実行力もない「ポンコツ」と判明し、仲間になった少女たちからリーダーを解任されてしまうのだ。クーデターを起こした仲間たちは、呆然とする報瀬を前に拳を突き上げる。

「南極いくぞーっ」「おーっ!」

あ、すごい、と思った。報瀬のダメなところには容赦ないけど、彼女の夢は否定しないんだ。この時点で、すでに南極は彼女「たち」の夢になっている。そのテンポの良さ。

そして夜の新宿の繁華街・ネオンの中を逃げ回る彼女たちにオーバーラップする劇中歌を思わず二度聴き・三度聴きした。

「両手いっぱい ありったけの人に 意味なんかないって言われ続けたとしても」

「さあ前を向いて 間違いなかったんだって言ってやるんだ」

こんな身を切るような、ルサンチマンに満ちたアニメ劇中歌、ありか。いや、あった。「レリゴー」だ。しかし「レリゴー」こと「Let It Go(ありのままで)」のエルサ(アナと雪の女王)には、また後で出てきてもらおう。『よりもい』劇中歌の、見返してやる、という思いは『ロング・ウェイ・ノース』サーシャの、常軌を逸した執念そのままでもあった。

13話かけてポンコツを克服した(とゆうか、まあ見れる程度に均していった)報瀬ちゃんと違い、サーシャの成長は目覚ましい。

諦めようとするのは港で船に置いてけぼりにされた一度だけだ。料理屋で最初は仕方なく始めた下働きで、彼女はジャガイモ剥きや薪割りを、というより「何かを身体で習得すること」というメソッド自体をメタ的に習得する。念願かなって船に乗り込んだとたん、キャビンにあった本を頼りにロープの巻き方を自習し始める姿は、まばゆいの一語に尽きる。

だがその、まばゆい一途さは、妄執を研ぎ澄ますことでもある。

祖父の轍を踏むように航海は頓挫する。困難な旅路が続き、ついに船員たちは乏しい食料を前にエゴを剥き出しにし、氷の上に落ちた料理の一切れまで奪い合う。たぶん最も信頼していた、淡い好意すら抱いていたかも知れない少年にまで罵られ、サーシャは泣きながら吹雪の中に飛び込んでいく。

だが、浅ましい姿を見せ、いがみあう男たちの中でも文句ひとつ言わず、毅然と前を向き続けるサーシャこそが、最も「どうかしている」存在ではなかったか。

報瀬の場合、その妄執は南極に行くため一人で貯めた100万円(心優しき同伴者・キマリちゃんが思わず噛んで言うところの「しゃ…しゃくまんえん…」)として実体化されている。

激情、と言ってもいいかも知れない。

理解ある大人や友人に支えられ、初めて氷原を踏みしめた時の叫びが「ざまあみろ!」な彼女である。

友情ですら「私の友達を傷つけたな!」という怒りの言葉でしか表現できない彼女である。

物語の最後に彼女が、お宝の100万円をあっさり南極に置いてゆくのには、さまざまな深い意味があるのだろう。再び戻ってくる約束のためトレビの泉に捧げた(法外な)掛け金でもあろう。だが逆に、あらゆるものを破壊する激情を持ったままでは、祖母の待つ日本に・新しく出来た友達とつかず離れずで送る日常に帰っていけない、ためでもあるはずだ。

それは人界から隔絶された氷の宮殿を断念した、『アナと雪の女王』のエルサの姿にも重なる。

自分の認識では(2014年4月の日記参照)「Let It Go(ありのままで)」は、そこで終わってはいけない悲しい歌だ。強い想像力を持つ者は、一度はそれを思い切り解放しなければ先に進めないが、また地上に戻ってくる手立ても見つけなければ生きていけない。そんなことを書いたように思う。

『アナ雪』のラストで皆に受け容れられ、街の広場の氷の彫刻という「公共アート」程度に力の行使を抑制してしまうエルサに、失望する声もあったのは知っている。気持ちは分かる。うーんと思う。だが、あのまま氷の女王として突っ走ればどうなっていたか。それは北極点を求め続けた、サーシャの祖父の末路が示している。その危険を軽んじたまま、エルサにもっと大暴れしてほしかったと願うのは「公共アート」の結末を「なにせディズニーがこれで良しとしたのだから」と「ありのままで」受け容れ称賛するのと、同じ程度には後のことを考えてない(ように思われる)。

エルサ、サーシャ、ついでに報瀬。三人が示しているのは、人の持つ想像力・夢や情熱は、一線を越えれば妄執であり、しかも困ったことに妄執と化してこそ大きな力を発揮して、人々を動かし、ときに偉業をも達成してしまうこと、ではないか。

…一瞬だけ話を飛ばすと、自分の念頭には『大脱走』でリチャード・アッテンボローが演じたビッグXの姿がある。物語の上では、あまりに沢山の仲間に自分と同じ夢を見させた者、あまりに沢山の仲間を自分の夢に巻きこんでしまった者は、自らの破滅でそれを贖わなければならない(ことが多い)。

乗船後に独習したロープワークで嵐のさなか救命艇を救い、氷壁で船長の足を引きちぎりそうになった綱を素早く手斧で断ち切るサーシャは、たしかに超人だ。最終的に彼女の判断はすべて正しく、周囲が最初から素直に従っていれば、もっとトントン拍子に探検は進んでいたかのように見える。だが、本当にそうだろうか。

事あるごとに現実の身体を重石にして彼女の足を引っ張り、ヒトとしての醜さを曝け出し続けた船員たちは、むしろ結果として全力で、サーシャを現世につなぎとめていたのではないか。帰る家があるはずだ、その妄執を暴走させてはいけない、祖父のようにはなるなと。

さんざんネタバレしておいて、今さら伏せるのもどうかとは思うが『ロング・ウェイ・ノース』には、何もかも正しかったサーシャが一度だけ、偶然というか不可解な・御都合主義ともいえる奇跡に導かれ、欠けていた最後のピースを埋める場面がある。観ているほうも(これは何?幻覚?)と訝しむ場面だ。正直あんまり上手くない。ちょっとズルい。しかしアレも、そうした物語上の「ズル」なしに全て理詰めでサーシャが目的を達してはいけないと、逆にわざと残された、安全装置としての瑕瑾ではなかったか。

もう一度まとめると、大きな夢や想像力は、破壊的な妄執でもある。それは人を救いもするし、危険に陥れもする。

『よりもい』の報瀬が怒りと復讐心を爆発させるとき、そこには確かにカタルシスがある。世の中には、人生には、許さなくてもいいことがあるのだと教えてくれる。だが同じくらい、許すことも尊いと、報瀬に寄り添うキマリちゃんは背中で語る。それはギリギリ土壇場で、サーシェンカを救う側に回る船員たちに託された思いでもあるだろう。

物語は、ひとつの正解を出すものではないのかも知れない。そして物語は、それ単体で観るものではないのかも知れない。自分の中ではサーシャと報瀬、そしてエルサは、同じテーマを三つの異なる視点から見た、それぞれの幻像だった。あるいは、雪と氷の三姉妹。

【追記】

的なことを考えた後で、観ました『アナと雪の女王2』。んー、まあ、そうなるかぁという着地点。話も世界観も「エルサの宙づり状態を解消する」という目的から逆算されたように見えてしまったのは、作品の揚力不足か、自分の先入観のせいか。

最後に除幕される像で、『ロミオとジュリエット』で和解したモンタギューとカピュレットが「二人の像を作ろう」と言い交わすエンディングを連想したのは、少し強引かも知れない。でも、そちら世代のエピソードに思い切って重点を置くことで、今度は(これも海外の傑作アニメーションだった)『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』あたりと響き合うストーリーにも出来たのではないか。具体的には

★一応たたみます。読むひとは自己責任でどうぞ。(クリックで開閉します)。

そんな風にも、出来た気がする。ちょっと残念。

(追記の追記:かように自分の評価は辛めなのだが『アナ雪2』韓国では一千万人を動員する大ヒットだという。「不和で分断され、片方は霧に閉ざされてしまった二国を、思いやりに溢れた子供世代が和解させ解放する」というテーマに対して、受け止める側の切実さが違う…というのは雑すぎる見かたかも知れない。でも物語の意味は受け手がつくる、と改めて考えさせられる)

「マブリー」に託されたもの〜映画『守護教師』『無双の鉄拳』(2019.12.22)

腕が直径50cmなのだそうだ。人気急上昇中の俳優マ・ドンソク。主演映画『守護教師』『無双の鉄拳』の二本立てを、キネカ大森の名画座興業で観てきました。

単純化すると「強面マッチョ」。韓国全土でゾンビ・パニックが発生する社会派ホラー『新感染ファイナル・エクスプレス』で怯懦な主人公をどやしつけ、豪腕でゾンビをなぎ倒す助演でブレイク。『神と共に』でも第二部のキーパーソンとなった。これはネタバレのため作名は伏せるが、とある映画では最後に悪事が露見し「てめえら、どけどけ!」と人々を押しのけ逃げる犯人の前に「たまたま行き合った通行人A」でゲスト出演。「どけだと?あぁん?」と、一睨みで犯人の足を止めてしまう。

一方で彼ほど、出演作を観る前と観た後で、印象の変わる俳優も珍しいかも知れない。

「ラブリー」をもじって「マブリー」と言うらしい。やはり「強面マッチョ」枠でブレイクしたアーノルド・シュワルツェネッガーも、ステータス確立後「シュワちゃん」と呼ばれる愛され路線に転じたものだが、既にドンソクもその域に居る。

もちろん怒らせると怖そうだ。が、シュワルツェネッガーのレンガを縦にしたような風貌と違い、マ・ドンソクはアンパンマンやドラえもんのような丸顔。本国で放映された女性向けコスメの広告での、ピンクのエプロン姿など「萌えキャラ」と呼ぶに相応しいほどだ。

今回の二本立てを組んだキネカ大森さんの、やたら力の入ったコラージュ・ポスターでも「武器は腕っぷし」「殴って解決!」といったキャッチフレーズと「チャーミングな漢」「愛されマッチョ」といった文言が併記されるカオス状態。「大きな体にやさしい心」このあたりが今、位置づけの中央値なのかも知れない。

映画自体も、愛する者を奪われた屈強な主人公が怒りの拳で悪を粉砕…そういうのは、まあ(観るけど)満腹気味だなあという、失礼な先入観を良い意味で裏切るものでした。

鑑賞中の満足度では『無双の鉄拳』に軍配が上がる。公式のキャッチコピーは「死にたい奴から、かかってこい」。むしろ「だけど妻にはとっても弱いんだってさ」と付け加えたい。

かつては牛殺しと恐れられた男が愛を知り、今は奥さんが介護関連・夫は魚市場で働く慎ましい暮らし。この愛しい妻が誘拐され、かかってきた脅迫電話は身代金の要求ではなく、逆に「金をやるから女房のことは諦めろ」。わけがわからない。もちろん妻を取り返したいドンソクに、ちょっとスティーブ・ブシェミ入ってる相棒、それに相棒が連れてきた怪しい探偵の言うたら三馬鹿トリオが、なんだか同じくらい迂闊な警察、そして残忍な割にこちらも詰めが甘い犯罪組織と、三つ巴の死闘を繰り広げる。残忍な割に(大事なことなので二度言いました)お笑い率が高い。『神と共に2』を知ってる人は可笑しさ二倍だと思うけど、今度はカニの先物取引に手を出して大変ですドンソクさん。

観た後にじわじわ来るのが『守護教師』。正義感が嵩じてボクシング協会で乱闘を起こし失職したコーチが、どうにかありついた職が地方の女子高の体育教師。キャピキャピ(古語)の女子高生に囲まれたマ・ドンソクという絵面は笑いを誘うけど、こちらの語り口は甘くない。名作『アジョシ』のキム・セロンが物語を牽引するヒロインとして登場。失踪した同級生を探し求める彼女に振り回されるうち、新任のドンソク先生は閉鎖的な町の暗部に踏みこんでいく…

どちらも「何が起きているのか」の全容を、巧みに伏せて読ませない。事態がおおむね明らかになった後も「勝てるのか?ドンソク」と、また読めない。これで人生や映画観が変わった!級の名作ではないけれど、いずれも娯楽作品として十分に及第点だ。だが、それだけではない。

両作品に共通する「悪」の造型・属性が興味深く、心を惹きつけた。

そもそも今どき、映画における「悪」とは何か。近年の韓国映画の悪役といえば、犯罪組織だったり犯罪組織だったり国家だったり悪徳政治家だったり、金持ちだったり犯罪組織だったり連続誘拐殺人犯だったり、連続誘拐殺人犯だったり連続誘拐殺人犯だったり(わりと気が滅入るラインナップですなぁ)「アンダーグラウンド賭け囲碁の顔役」なんて変わり種もあったけど、話がわやくちゃになるので深入りはしない。

ワールドワイドに話を広げても、犯罪組織だったり国際謀略組織だったり、国家だったり政府だったり、国際謀略組織に乗っ取られた政府だったり、古代文明の亡霊に未来からのターミネーター、怪人・ギャング・宇宙人…

…『守護教師』『無双の鉄拳』の「悪」の社会的な肩書きはネタバレになるので伏せる。共通していたのはその属性だ。どちらの映画も「女性をモノ扱いし、暴力で支配しようとする男の邪悪さ」を、倒すべきターゲットにしていたのだ。

*** *** ***

アメリカの辞書『ウェブスター』が選んだ「今年の新語」が、単数形のtheyだった。heやsheに包含しきれない性的属性をもつ・あるいは性的属性に束縛されない人たちを指す代名詞だ。今回の本題には関係ない「呼び水」なので先に進む。

同じ選定者によるものか、別の似たような企画かは思い出せない。数年前に英語圏で「今年の言葉」に選ばれたのがfake truthだった。悪い意味で、すごい時代になっちゃったなぁと思ったが、たちまち現代の根底にある現象として定着してしまった。fakeを流す側が、truthのことを「フェイクだ」と言いふらすほどに普及した感すらある。日本の胡散くさい流行語大賞や、ふぬけた「今年の漢字」とは射程距離も深刻度も違った。

ここからが本題・そして個人的な話。ウェブスターは今年の単語を「they」にしたが、この一年、何かと自分の脳内に浮かんだ概念は「男性の有害性を解毒する必要がある」だった。

たぶん様々な人が、様々な形で指摘・指弾してきたはずだ。もっと身も蓋もなく「中高年男性の有害性」と言ってもいいかも知れない。

なんだそれは、男性差別だ!という反論に「そういう反射的な反発も含めてのことです」と再反論して、話をもつれさせる気はない。「あー確かに」「なるほどそういえば」と同意した人だけ、この後も読むと想定して話を進める。

横柄、粗暴、マウンティング、ホモソーシャル。男なら勝て、相手を打ち負かせという価値観。嘲笑、露悪、開き直り。強要。支配。俺も若い頃はヤンチャしたと言うときの「ヤンチャ」の内容が洒落にならないことと、それを得々と語る「今」の無反省。

野球の試合、ここ一番の打席で見事ホームランを打った選手が「男になった」と讃えられる。思い込んだら試練の道を征くが「男の」ど根性…今までは男性的な美徳として挙げられがちだった「タフネス」「マッチョネス」「男らしさ」「漢らしさ」といった属性が、カードをひっくり返したようにセクハラ・パワハラとして負の側面を剥き出しにした。20年くらい前に「フラジリティ(繊細さ)」「ヴァルネラビリティ(傷つきやすさ)」といった概念が多く言及され、何か世界を変えそうな気がした、それと正反対の要素が社会を押しつぶそうとしているようにも見える。

あんな事件や、こんな騒動のたび(中高年)男性の暴力性や支配欲、男らしさの呪縛みたいなものを解毒できないものか、と思うことが増えた。もしかしたら、その慨嘆の一番の崖っぷちには「Make America great again」を訴える、あのアメリカ大統領が居て、メキシコ国境の壁の上で「男らしさ」を振り回しているのかも知れない。

『守護教師』『無双の鉄拳』ふたつの作品を並べると、悪人たちの外面的な「正体」以上に、悪事の根底にある「女性をモノ扱いする悪しき男らしさ」が際立つ。

それに怒り、拳を振るうマ・ドンソクに期待される「解毒者」としての役割もだ。

マ・ドンソクが演じるキャラは、聖人君子ではない。ケチケチと面倒くさそうに振る舞うさまも、いじけてスネるさまも似合う。何より、怒らせると怖い。不機嫌そうに睨まれるだけで怖い。だが、そんな彼が劇中では、己の凶暴さを自覚して「お嬢さんお逃げなさい」と村娘を促す、森の熊のようなジェントルさを見せる。

顕著なのは『守護教師』だろう。同作のドンソクは、キム・セロンに恋愛感情や下心を抱かない。あくまで生徒として遇し、脅かさない。その安心感。『アジョシ』が最後、小学生キム・セロンに不完全ながらも「まともな子供時代」を贈ってやろうとするように、『守護教師』のマ先生も高校生キム・セロンに「歳相応に戻れ。まだ君は子供じゃないか」と願うような贈り物をする。映画に登場する学校関係者は生徒たちを「女」か「学費滞納者」としか見ていない。着任したばかり、しかもどうやら滞納の取り立て業務にしか期待されてない「なんちゃって教師」の彼だけがマトモな大人なのだ。

これも話が逸れるのでサッと飛ばすが、こうした「もはや有害になった男らしさに、自身も毒されて苦しむ人物」を二作連続で体現したのが『マン・オブ・スティール』『シェイプ・オブ・ウォーター』のマイケル・シャノンだと思う。後者を観たのが2018年初頭なので、その頃から「有害な男らしさ」は自分の意識の片隅にあったようだ。彼はたぶん非常に表現力のある役者で、マッチョさを剥き出しにすればするほど、なんとも「受け受けしい」(すみません)フラジリティを発散していた。

ならば当然「有害でない男らしさ」を体現するヒーローも求められる。なんとか2.0とか5.0とか命名された事物は大抵うさんくさいので使いたくないのだが、バージョンアップした「新しい男らしさ」が求められている。それも火急に。

映画の世界でその需要に応え、あるいは自ら作り出しているのは、たとえば自分の赤ん坊を抱っこ紐にゆわえつけ、ヨレヨレのジャージ姿でパパラッチされたダニエル・クレイグかも知れない。ダンディが身上のボンド俳優がなんて情けない、と揶揄される一方で、これが今の男らしさだよと称賛もされた。映画の中でも、あんな俳優や、こんなヒーローが、そうしたロールモデルと目されてもいるようだ。

そうした(男らしさの弊害を解毒するような)新しいロールモデルの大本命に、なりうるのではないか。「マブリー」なマ・ドンソクは。それはもちろん、今後の彼がどんな役柄を演じていくか次第なのだけど、今回の二作は、そうなれるだけのポテンシャルを感じさせるものだった。

おそらく(少なくとも現時点で)作中で彼が見せる暴力は、向かう先が慎重にコントロールされている。それは『新感染』や『神と共に』からも見て取れることだ。「マブリー」に託された期待は、僕が思っていた以上に大きく、そして重いのではないか。

*** *** ***

【今日の要旨:かつては社会を牽引する原理だった「男らしさ」の負の側面が表になり、様々な弊害を呼ぶようになった今、それを解毒する「新しい男らしさ」のロールモデルとして一番期待されているのは、ひょっとしたらマ・ドンソクかも知れない】

…『守護教師』でも『無双の鉄拳』でも「そうは言っても、いざとなれば腕っぷしで事態を打開できる力を持っていること」が気になってはいる。殴ろうと思えば殴れるし、まあ実際に最後は殴っちゃう男。

それ以上に気になるのは「暴力を過ちとして封印した男」という設定だ。元から暴力を手段にするなど考えないジェントルな人間ではなく、かつては怒りにまかせて暴力を振るい、改心や挫折を経て、その暴力を封印した男。

それは「なんだかだ言って最終的には力でしか解決できない局面もあるので、力を保有しているべきだ」ということなのか。それとも「元からジェントルな男?いるわけないよ。まずは男であることの有害性を自覚しろ。そのうえで解毒なり封印なりに努めるんだ」ということなのか。正直まだ分からない。どちらにも転びうる。

それでも、とくに『守護教師』のラストは、結果的とはいえ「怒りに任せた暴力」の封印を意識していたと思う。それを抑えきれなかった映画の冒頭から比べると、彼も(救うだけでなく)感化され、成長したキャラクターなのではないか。『無双の鉄拳』でも、本篇が始まる手前で同様の感化があったはずだ。

『守護教師』のキム・セロンも『無双の鉄拳』の誘拐された奥さんも、自分たちを取り巻く有害な男らしさに、全力で抵抗する女性たちだった。そうしたヒロインや弱き者に感化され、ドンソク演じる主人公も己の力を制御する道へ進み出したのだとしたら、それは悪党をぶっ飛ばす以上の勝利かも知れない。

【追記】弊害が目立つようになったマッチョイズムを解毒する新しい「男らしさ」の担い手として、もうひとり、ザ・ロックことドウェイン・ジョンソンも候補に入れていいかも知れない。少なくとも、いくつかの作品には、そうした契機を感じます。マブリーといいロック様といい、腕力で勝てる者のなさそうなキャラクターが、そのアドバンテージを自ら放棄するような役柄を演じるのは「強者の余裕」かも知れないが、そうでない気もする。ザ・ロック氏に関しては、当人がうつ病サバイバーであることも、そういう印象につながってるかも知れません。(2020.2.12)

「狭さ」の外に出る〜レヴィ=ストロース『われらみな食人種』(2019.12.29)

中学生や高校生の頃は、クリスマスの自分用プレゼントはレコードだった。まだ音楽の媒体が、配信やダウンロード・CDですらなかった時代。少し昔の音楽を掘り始めた頃で、ベルリン時代のデヴィッド・ボウイや、ピンク・フロイドの『ザ・ウォール』とか買ったりしたものですよ(壁つながり?)…消費社会となった現代において、サンタクロースの風習には子供にプレゼントをあげる時期を限定する教育的効果も見込まれると、文化人類学の泰斗レヴィ=ストロースは説いている。

もう好きな時に何でも買える・欲望に歯止めがない大人となって「クリスマスだから」という理由で買い物をする重みはなくなったけれど、随想集『われらみな食人種』(創元社)は久しぶりに、この日だから手にしたい一冊になった。なにせ上にも引いた、巻頭エッセイが「火あぶりにされたサンタクロース」。いいね、いいね、いや別に「クリスマス粉砕」とか思わないけど。

1952年のクリスマス・イブ前日にフランス・ディジョンの教会が、異教的なサンタを公的機関まで一緒になって称揚するのはけしからんと、実際にサンタクロースの像を火あぶりにした椿事は、翌日のイブに市役所前でサンタがキリストばりに「復活」する皮肉な顛末となったらしい。『悲しき熱帯』(1955年)に先立つこと3年・まだ何物でもなかったレヴィ=ストロースは、この騒動に古代の習俗から戦後アメリカ文化の物量にあかせた流入まで、盛り込めるだけの知見と四方山話を盛り込んでいる(たとえば「フランスのGDPが戦前の最高水準に追いついたのは、ようやく1949年だった」とか←いや、これは邦訳につけられた註釈ですが)。その論旨と結末は、関心のある人が各自で確認するとして…

この随想集じたい「盛り込めるだけの知見と四方山話」のオンパレードと言える。冒頭の火あぶりサンタ(略すな)を除けば、ベルリンの壁が崩壊した直後の1989年〜9.11テロの前年である2000年まで、イタリアの日刊紙に寄稿した文章を集めた、いわばシングル集・裏ベスト。「本格的な著作と向き合う際に必要とされる詳細な用語」なしの「理想的な“レヴィ=ストロース入門”」とは訳者の言である。社会学の祖とされるオーギュスト・コントが晩年イタリア崇拝にのめりこんだ話(1994年)などは、もちろん内容も充実してるけど、寄稿先へのサービスかも知れない。そんな感じに肩肘張らない本だとも言えます。

ひとつのトピックを取り上げたエッセイでも、それこそ古代から現代まで様々な話題が「リンク」のように散りばめられているので(ただしインターネットの記事と違い、実際にリンクは張られていない)読書や人生の経験を重ねたひとは「あ、これ知ってる」「こう来たか」という楽しみがあり、逆に若い人は後々「これ知ってる、レヴィ=ストロースの本で読んだ」と思い当たる楽しみが待っている。そんな感じに、密度の高い一冊だと思います。

性格上、時事性も高い。その中には読む側を当惑させ、反発すら憶えさせるものもある。1989年の「社会の諸問題―女陰切除と補助生殖」は、その最たるものだろう。エッセイ前半のトピックとなっている(アフリカを中心とした)女子の割礼・女陰切除を、おぞましい人権侵害と考えないことは、しょうじき自分には難しい。だが著者は文化人類学者として、その習俗には(それが行なわれる)社会内部での必然性があると指摘して、別の社会の住人による一方的な断罪に異を唱えるのだ。

こうした葛藤に関して、フランスは特に悩みぶかい国かも知れない。冒頭にあげたサンタクロースの火刑だって、端から見れば椿事だが、背景にはフランス社会の徹底した政教分離(ライシテ)がある。イスラム教徒の女子が学校でヒジャブを着用することを禁じ、紛糾しているのと同じ原則だ。シャルリー・エブドの襲撃事件だって、同じ葛藤の、やりきれない産物であったろう。

新大陸発見の衝撃を初めて正しく受け止めた人物としてレヴィ=ストロースは(同じフランスの)モンテーニュを挙げ、彼が直面したジレンマを次のように要約する。

「一方の側には、歴史上の全社会を批判対象にして合理的社会というユートピアの夢をあたためる啓蒙哲学がある。

そして、もう一方の側には、ある文化が異文化を評価する拠り所となるどんな絶対的基準も受けつけない相対主義がある」

アフリカ系移民の「野蛮な習俗」を批判するにあたり、アフリカは野蛮で遅れていて、一本の進化の線のうえで西欧のほうが先を行っているという世界観は許されない。そのことを著者は繰り返し主張する。割礼にも、カニバリズムにも、サンタクロースにも各々の文化的必然性があると。

「視点を変えると、農耕は退化の表現でもあった。(中略)

カロリーが豊富でも主要栄養素の含有量は少ない数種類に作物が限られ、栄養摂取状態は悪化した。

およそ数千は知られた食用資源となる植物、あるいはかつてそうだった植物のうち、農耕の対象となったのはわずか二〇種ほどにすぎない」

と指摘する、1990年のエッセイのタイトルは「社会には一種類の発展しかありえないのだろうか」だ。農耕と畜産は感染症の拡大・定着の原因ともなった。90年代に前景化した狂牛病の問題なども、それにリンクしている。

もちろん、農耕を選んで人口が爆発した現在の状態で、すぐさま「数千の植物」を採取する社会に戻れはしない。逆に「野蛮」が一本の線上で過去にあって、現代が失なった素晴らしさを有する黄金時代なのだ、という誤解を斥けるため、非農耕社会でも「すべての個人が(中略)同等の恩恵を受けていたわけではない」と留保もする。

*** *** ***

エッセイ「社会の諸問題―女陰切除と補助生殖」の後半は、生殖≒親子の定義をめぐる現代科学と社会通念とのコンフリクトがテーマだ。人工授精、卵子提供(精子提供もあるだろう―2011年6月の日記参照)、代理出産。すなわち「父と母」以外の第三者が受精→出産までのプロセスにかかわる「補助生殖」。だが「第三者」とは誰なのか。遺伝子上の親である男女から受精卵の提供を受けた代理母が「産んだのは私だ」と親権を主張する例は、実際、ニュースになっていたはずだ。

レヴィ=ストロース先生が提示するのは―解決ではないが―そういうのは遺伝子工学がない世界でも実例があったよ、というオルタナティヴだ。具体的には、嫁が夫に輿入れする前に愛人を持つことが公とされ、子連れで嫁ぐ(子は愛人ではなく夫の子とされる)ブルキナファソの事例。富裕層の女性が妻を持ち、その妻に男をめあわせ「吾が子」を作らせるナイジェリアの事例。男が独身で亡くなると、遺産の家畜で親戚の男が妻を買い、生まれた子は(独身で亡くなった)死者の子とされるスーダンの事例。

(前に日記で書いたとおり―2016年4月の日記参照)SF作家のアーシュラ・K・ル=グウィンが「男女2人ずつ・計4人で初めて成立する異星の婚姻」を生物学的に特殊な設定を用いず、社会の制度だけで組み上げてみせたように。

文化の線は自分たちの一本きりだと思った西欧人が「こんな複雑な事態は、医学の進歩があって初めて起こった。前例がなくて大変だ」と騒ぐ補助生殖のかたちは「別の文化の線ではあったよ」とレヴィ=ストロースは挙げているのだ。それは解決ではないが、問題を相対化する(と、彼は考える)。「原因に遡ろうと望む限り(略)問題は解決不能なままにとどまる」。だが、別の世界に同じ構造があることで、問題はある意味、問題ではなくなるのだと(「「コルシ・エ・リコルシ」―ヴィーコを追いかけて」2000年)。

『われらみな食人種』は、さまざまな形で「これ一本きりだ」と思っていた世界観に穴を空ける。それは民博(大阪の国立民族学博物館)などで展示を見たとき「あーダメだー自分はもうダメだー」と痛感させられる、その書物版だ。

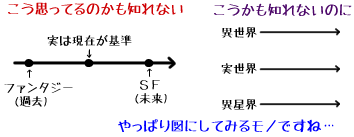

「もうダメだー」は自分が創作(まんが)に手を染めてる特殊な事情による。民博(など)で、同じ地球上ですら人間の生活の形態がこれほど多様で、意外性に富んでいることを目の当たりにすると、自分(たち)が異世界だファンタジーだ、SFだ異星人だといって描いているイメージの「狭さ」を再確認させられるのだ。

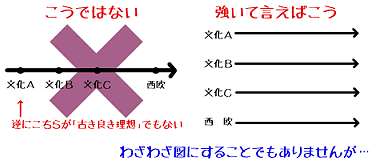

その「狭さ」は、もちろん現在コンテンツとして流通している「ファンタジー」や「SF」の先例に準拠してるから、という側面もある。だが、それより先に、現在の西欧覇権の線から逆算した過去や未来を「異」世界や「異」星人の文化に投影した結果ではないか。ギリシャ風の円柱が立ち並ぶ神殿と、人々が小麦粉のパンを食べワインで乾杯する「異世界」。その異世界で洗練されたエルフたちがそうであるのと同様に、なぜか白人として描かれる(人類より進んだ)異星人たち…

父シオドア・クローバーが文化人類学者だったル=グウィンは、自らのSF小説に登場する地球人型の人類を、アフリカ由来のような黒人として設定した。食物ひとつ取っても、南アメリカでは塊茎が、南アフリカでは堅果が「メインディッシュ」として利用されていたとレヴィ=ストロースは挙げている。

服装だって、武器の形態だって、今「異世界」としてデフォルトで描かれているものとは、かけ離れた世界を探求することだって出来たろう。それをしないのは経済や効率かも知れないが、少なくとも「狭い」。そのことを痛感するたび、恥ずかしく、いたたまれない気持ちになるのだ。

吾々自身が近代的で、迷信から解放されてると自尊している文化や社会制度の根底にも「未開」や「野蛮」な構造がある、と気づかせるのも文化人類学の効用のひとつだろう。『われらみな食人種』という書名からは、そちらをこそ汲むべきだったかも知れないが、今回の日記では略した。世界を一本線だと思いこむ「狭さ」を指摘し、社会の別のありかたに心を開かせる効能ばかりを話題にしました。

著者も再三、述べているように、別の文化は解決(特効薬)ではない。人工授精による代理母の問題には、どこかの地域の婚姻形態を適用すればいい…みたいには行かない。ただ「問題には少なくともそれぞれ別々の相当な数の解決策があって、そのどれかが自然で自明だとみなされるべきではない」と、十年前(2009年)に世を去った文化人類学の泰斗は諭す。それだけでも変わってくるものは、あるのだと。

【ここからは、本に基づかない結論】

…あらためて要約すると、多文化のコンフリクトを前に吾々は「すべての社会・文化を批判対象として普遍の正義(未来)をめざす」「あらゆる社会・文化(過去)を等しく尊重する」ふたつの選択肢の間で揺れ動く。慎重なレヴィ=ストロース御大は踏み込んでいないが、この言うたら水平な二項対立には「権力」という垂直方向からの干渉もあるのだと思う。

つまり権力や多数派(マジョリティ)が、一文化でしかない自身を普遍の正義だと偽装して、他の文化を普遍の名のもとに裁く。あるいは、あらゆる文化は尊重されるべきと主張しながら、自文化だけを擁護し他の文化を圧し潰す。

さらに言えば「すべての文化は尊重されるべき」と言っても、それぞれの文化・社会には、そのままであったほうが有利な者と、抑圧される者がいる。抑圧や不公平の温存は「文化だから」で片づけていいものだろうか。

現代には、圧倒的な資本による消費のコントロールという問題まである。「普遍」や「あらゆる」あるいは「文化」「伝統」だと思われているものに、実は権力・力の有無による勾配や不均衡があることを、無視してはいけないと思う。吾々は、自分たちを閉じ込める、うぬぼれた「狭さ」の外に出なければならない。これは(読んだから辿り着けたとは言え)ここまで読んできた本を、裏切る結論だろうか?

・レヴィ=ストロース随想集『われらみな食人種(カニバル)』創元社(公式)

| (c)舞村そうじ/RIMLAND |

←2001

1911→

記事一覧(+検索)

ホーム

|